Das Grundtypmodell wird von Vertretern des Kreationismus als wissenschaftliche Alternative zur Evolutionstheorie bzw. als Aushängeschild einer "wissenschaftlichen Schöpfungsforschung" betrachtet. Dieses Modell besagt, dass alle wesentlichen "Grundformen" des Lebens (Stammarten) durch einen Schöpfungsakt nach einer Art Baukastenprinzip ins Leben gerufen worden sein sollen. Diese Stammarten können sich - vorprogrammiert - eingeschränkt weiter entwickeln, so dass aus den ursprünglichen Stammarten ähnliche Formen, Rassen und Arten entstanden sein sollen (Mikroevolution).[1][2]

Das Grundtypmodell soll u.a. die abgestufte Ähnlichkeit verwandter Arten, eigentlich ein für die Evolutionstheorie sprechendes Indiz, im Sinne des Kreationismus erklären.

Beispielsweise sollen sich aus einer Art „Urhund“ als Grundtyp, der von Gott geschaffen wurde, alle Hundeartigen (Caniden, z.B. Wölfe, Füchse, Kojoten, Haushunde, Schakale) durch Mikroevolution entwickelt haben. Als Beleg dafür wird die experimentelle Kreuzbarkeit der Arten herangezogen. Die auf dem Grundtypmodell aufbauende Systematik im Sinne des Kreationismus nennt sich Baraminologie.

Der Erwerb qualitativ neuer Merkmale (Makroevolution), welcher der Schaffung eines neuen Grundtyps analog wäre, wird hingegen als unplausibel erachtet.[3] Beispielsweise könne sich aus einem Fisch kein Landlebewesen entwickeln oder aus einem Reptil kein Vogel.

Die kreationistische Grundtypenbiologie in der Kritik

Warum es keine empirisch-wissenschaftliche Schöpfungsforschung geben kann

Im Gegensatz zur wissenschaftlich weithin bestätigten Evolutionstheorie geht der Kreationismus davon aus, dass alle Lebewesen durch einen göttlichen Schöpfungsakt entstanden sind und sich seither nicht mehr nennenswert verändert haben. Zur Erklärung von direkten Evolutionsbelegen, etwa dem Auftreten neuer Merkmale bei Züchtungsversuchen, wird das so genannte Grundtypmodell herangezogen. Demnach habe der Schöpfer eine Reihe von Stammarten erschaffen, die bereits den kompletten Merkmalsbestand der heute existierenden Artenwelt bzw. das genetische Potenzial zu dessen Entstehung enthielten. Doch das Grundtypmodell enthält bei näherer Betrachtung eine Reihe willkürlich gewählter Hilfshypothesen, die ein bestimmtes Schöpferbild empirisch plausibel erscheinen lassen sollen. Aber die Idee eines Schöpfergottes lässt sich mit wissenschaftlichen Mitteln nicht untersuchen.

Die Auffassung, wonach Gott das Leben auf der Erde erschuf, dominierte die Biologie bis ins 19. Jahrhundert hinein, wurde doch vor Darwin eine natürliche Entstehung der Arten kaum ernsthaft in Erwägung gezogen (Abb. 2). Dieses Bild hat sich unter dem Eindruck eines mächtigen Datenbestands vollständig gewandelt: Heute gilt die Evolution der Organismen als eine wohlbestätigte Grundtatsache in der Biologie. Gegen diese Einsicht sperrt sich der Kreationismus beharrlich, der am biblischen Schöpfungsmythos festhält, demzufolge sich die Welt und die rezenten Arten nicht sukzessive entwickelt haben, sondern durch den Schöpfungsakt einer göttlichen Entität erschaffen wurden. Da im biblischen Schöpfungsbericht von einem Wandel der Arten nicht die Rede ist, steht der Kreationismus vor dem Problem, dass er vor allem die Evolutionsbelege der Paläontologie, die für den systematischen Formenwandel im Laufe einer Jahrmilliarden währenden Erdgeschichte sprechen, auf irgendeine Weise "wegerklären" (d. h. mit seinen Dogmen in Einklang bringen) muss. Im Rahmen entsprechender Hilfsmodelle lässt sich dies zwar bewerkstelligen, doch gemessen an unserem wissenschaftlichen Faktenwissen sind die hierzu erwogenen Antworten meist völlig inkonsistent, zu offensichtlich falsch, und "jede derart herbeikonstruierte Antwort weckt natürlich neue Fragen, die zu neuen Konstruktionen führen, und so fort bis in den Bereich zwar nicht logischer, aber praktischer Absurdität" (Hemminger 1988, S. 20). (Zu den wissenschaftstheoretischen Problemen des Kreationismus und dessen akademischer Variante s. z.B. Kitcher 1982; Mahner 1990, 2002; Kotthaus 2003; Waschke 2003; Neukamm 2004 a, b.)

Auf eine etwas elegantere Weise hat sich der Kreationismus der direkten Evolutionsbelege angenommen, wie sie etwa durch Freilandbeobachtungen und Selektionsexperimente in der Mutationsgenetik oder in der Züchtungsforschung gewonnen werden. Hier kommt den Kreationisten der Umstand zupass, dass die in empirisch direkt überschaubaren Zeiträumen zu beobachtenden Wandlungen nur selten über die Artgrenze hinausgehen, weshalb die experimentell nachgewiesene Evolution auch leichter mit der postulierten Konstanz der Typen in Einklang gebracht werden kann als die über erdgeschichtliche Zeiträume erfolgten großen Transformationen im Tier- und Pflanzenreich. In der Tat hat der Kreationismus auch hierzu ein Hilfsmodell - das so genannte Grundtypmodell - konstruiert. Im Rahmen dieses Artikels soll zunächst dieses Grundtypmodell vorgestellt und anschließend auf den Anspruch der Kreationisten eingegangen werden, mithilfe dieses theoretischen Ansatzes eine empirisch-wissenschaftliche, heuristisch fruchtbare Schöpfungsforschung zu betreiben.

a. Das Grundtypmodell

Das Grundtypmodell beruht im Wesentlichen auf der Vorstellung, dass der Schöpfer eine Reihe von Stammarten erschaffen habe, die bereits den kompletten Merkmalsbestand der heute existierenden Artenwelt bzw. das genetische Potenzial zu dessen Entstehung enthielten (Junker, Scherer 2001, S. 285 ff.). Diesen so genannten "genetisch polyvalenten" Stammarten wird demnach ein eingeschränktes, "programmiertes" Variationspotential zugebilligt: Sie sollen sich im Laufe der Zeit durch "Mikroevolution" - d.h. durch "Variationsvorgänge auf der Basis bereits vorhandener Konstruktionen" (Junker 2002, S. 14) - zu den gegenwärtigen Formen, Rassen oder Arten ausdifferenziert haben, die jeweils einer gemeinsamen Schöpfungseinheit - einem "Grundtyp" als übergeordnetem Artbegriff - angehören. Indem die Merkmale variieren und mehr oder minder unsystematisch auf die Nachkommen verteilt werden, soll also eine gewisse Artenvielfalt entstehen. Der Erwerb qualitativ neuer Merkmale (Makroevolution), welcher der Schaffung eines neuen Grundtyps analog wäre, wird hingegen als unplausibel erachtet, zumal angenommen wird, dass diese Aufgabe allein dem Schöpfer zufalle. Damit stünden die Arten verschiedener Grundtypen in keiner Relation der gemeinsamen Abstammung, und infolge fortschreitender Artbildung und Spezialisierung würde das genetische Variationspotential in der Tendenz langsam abnehmen.

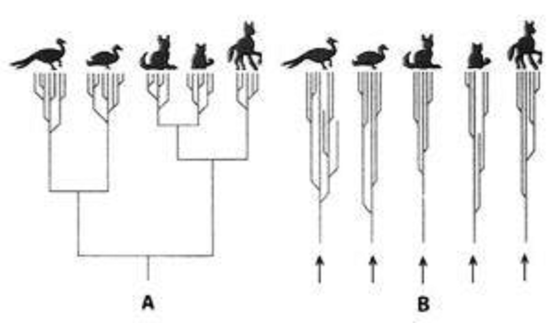

So sollen beispielsweise alle Tiere aus der Familie der Hundeartigen (Canidae), wie z.B. Wölfe, Coyoten, Schakale, Füchse, Hyänen sowie der Haushund einem gemeinsamen Grundtyp angehören, wobei die experimentelle Kreuzbarkeit der Arten auf deren Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren (der angeblich geschaffenen Stammart; hier also dem "Ur-Caniden") hindeuten soll. Alle Arten bzw. Formen, die direkt oder indirekt durch Kreuzung miteinander verbunden sind, wären demnach durch Mikroevolution aus dieser Stammart entstanden, zumal alle Tiere aus der Familie Canidae dasselbe Grundmerkmalsgefüge besitzen. Daraus wird geschlossen, dass im Laufe der Evolution nur "quantitative Veränderungen bereits vorhandener Organe, Strukturen oder Baupläne" stattfanden (Junker, Scherer 2001, S. 53). Als weitere Grundtyp-Kandidaten werden in der kreationistischen Literatur etwa die Familie der Entenvögel (Anatidae), die Familie der Pferdeartigen (Equidae) oder aber - wie es einem nach dem Ebenbild Gottes erschaffenen Wesen nun einmal zusteht - der Mensch als gesonderte Spezies gehandelt. Makroevolution entspräche wie betont einer Veränderung, die das für den Grundtyp charakteristische Merkmalsmosaik sprengen oder erweitern würde, wie z.B. die Transformation eines "Reptils" in ein Säugetier (Abb. 1).

b. Die behauptete Relevanz des Grundtypmodells

Das Grundtypmodell wird nun von den Kreationisten gerne als Aushängeschild eines prüfbaren und damit wissenschaftlichen Schöpfungsmodells angeführt. So will z.B. R. Junker (2004) zeigen, dass sich eine umfassende "Schöpfungsforschung" aus der Grundtypenbiologie entwickeln lässt. Auch Jahn (2004) hebt die eminente Bedeutung des Modells für die Schöpfungsforschung hervor. Zwar räumt er dort ein, es sei nicht möglich, "die Annahme einer Schöpfung theoretisch" zu fassen, weist aber darauf hin, dass man "die aus einer Schöpfung resultierenden Gesetzmäßigkeiten" in prüfbare Modelle kleiden könne, wie dies "eindrücklich die Grundtypenbiologie" zeige (Jahn 2004, S. 5).

Geht man mit R. Junker (2004) davon aus, dass Gott vor etwa 10 000 Jahren "diskrete Schöpfungseinheiten" hervorgebracht hat, die nur "begrenzt veränderlich" sind, dass er diese Stammformen nach einem "Baukastenprinzip" einander ähnlich gemacht und in ihrem Genom vorteilhafte Entwicklungsrouten angelegt hat, die sich durch Mikroevolution entfalten können, ergäbe sich daraus beispielsweise die Folgerung, dass nicht nur die (heute möglicherweise erloschenen) Stammformen, sondern auch die gegenwärtigen Arten ein gewisses Maß an "programmierter Variabilität" aufweisen. Ferner wäre zu erwarten, dass jenseits von Grundtypgrenzen Mosaikformen mit nahezu beliebigen (inkongruenten) Merkmalskombinationen auftreten können und Variation lediglich innerhalb von Grundtypen zu beobachten ist, die sich mithilfe des Kreuzungskriteriums bestimmen lassen. Außerdem wäre zu erwarten, dass "Variationsmechanismen" zu finden sein werden, "durch die die heutige Vielfalt innerhalb von Grundtypen aus einer polyvalenten (...) Stammform entstehen konnte" (R. Junker 2004, S. 8). Würde man diese Folgerungen bestätigen, wäre dies nach der Auffassung der Kreationisten eine empirische Stütze für die Postulate des Grundtypmodells und dadurch (indirekt) auch für die Schöpfungshypothese.

Angesichts solcher Behauptungen müssen wir uns fragen, welchen Stellenwert das Grundtypmodell für den Schöpfungsglauben haben kann. Könnte man eine Bestätigung des Grundtypmodells als Plausibilitätsargument zu Gunsten der "Annahme einer Schöpfung" (Schöpfungshypothese) auffassen, wie Jahn sowie R. Junker (pers. comm.) annehmen? Erweist sich die Schöpfungshypothese gar als nützlich und bedeutsam für die Erkenntnis der empirischen Wirklichkeit? Und besitzt das Grundtypmodell überhaupt wissenschaftliche Relevanz?

c. Die Schöpfungshypothese und die willkürlichen Zusatzannahmen des Kreationismus

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir zuvor erläutern, wie die logische Struktur von Theorien und Modellen beschaffen ist und was getan werden muss, um diese zu prüfen. Hypothesen sind im Regelfall in einen theoretischen Rahmen eingebettet und logisch miteinander verbunden. Theorien und Modelle bilden mit anderen Worten "ein System logisch miteinander in Beziehung stehender Aussagen (Hypothesen), das einen bestimmten Gegenstandbereich beschreibt bzw. erklärt" (Mahner 2000). Der Ausdruck "in logischer Beziehung stehend" bedeutet, dass aus den so genannten Grundaussagen (Postulaten) einer Theorie durch logisches Schließen (Deduktion) Folgerungen ableitbar sind, die es empirisch zu prüfen gilt.

Nun können Theorien jedoch nicht ohne weiteres getestet werden, denn sie beziehen sich in der Regel auf nicht direkt beobachtbare Sachverhalte und sagen zudem nichts Spezielles aus, sondern beschreiben bzw. erklären ihren Gegenstandsbereich nur allgemein. Folglich müssen die allgemeinen Aussagen spezifiziert werden, d.h., man muss aus der allgemeinen Theorie ein mehr oder weniger spezifisches Modell gewinnen, um zu Aussagen über beobachtbare Sachverhalte zu gelangen. Dazu muss die Theorie mit Zusatzannahmen (Hilfs- und Indikatorhypothesen) angereichert werden, wobei die verschiedenen Hilfsannahmen zunächst die Eigenschaften der von der Theorie behandelten Objekte konkretisieren und die Indikatorhypothesen schließlich den Zusammenhang mit beobachtbaren Sachverhalten herstellen (für eine ausführliche methodologische Beschreibung s. Mahner, Bunge 2000).

Betrachten wir beispielsweise die Evolutionstheorie, stellen wir fest, dass sie nur Aussagen über die Evolution der Lebewesen allgemein enthält, nicht jedoch ohne Weiteres Aussagen über die Entstehung einer bestimmten Spezies. Will man hier im Rahmen eines Modells zu prüfbaren Aussagen über die Evolution einer konkreten Art gelangen, muss das allgemeine Erklärungsschema etwa mit zusätzlichem Wissen über die strukturellen, funktionellen oder entwicklungsbiologischen Details der betreffenden Spezies versehen und eventuell mit selektionstheoretischen sowie historischen Zusatzannahmen ergänzt werden. (Häufig stehen uns allerdings noch keine validen Modelle über die Entstehung konkreter Merkmale oder Arten zur Verfügung. Dies liegt eben am fehlenden Zusatzwissen und nicht an der Fraglichkeit der Evolutionstheorie, wie der Kreationismus mit seiner Kritik impliziert.)

Analog dazu lässt sich auch aus dem Darwin'schen Postulat, wonach alle Arten von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen (Deszendenzhypothese), zunächst noch nichts Konkretes folgern. Erst in Verbindung mit zusätzlichem Wissen über die Mechanismen der Vererbung, Variation und Selektion lässt sich die konkrete Folgerung ableiten, dass dann zwischen den Arten eine abgestufte Ähnlichkeit bestehen muss; eine Folgerung, die man durch Beobachtung testen kann und die bis zur molekularen Ebene immer wieder bestätigt wird.

Entscheidend ist nun für unsere Argumentation, dass die Zusatzannahmen in den Naturwissenschaften nicht etwa willkürlich gewählt werden dürfen. Vielmehr muss jede Hilfshypothese, mit der eine Theorie oder theoretische Aussage versehen wird, unabhängig davon prüfbar, empirisch wohlbegründet sowie mit unserem Hintergrundwissen kompatibel sein (Kitcher 1982; Mahner, Bunge 2000). Dies ist bei den oben genannten Beispielen auch der Fall: Alle zusätzlichen Vorstellungen bezüglich der Vererbung, Variation und Selektion sowie über die Struktur und Entwicklung bestimmter Organismen lassen sich im Rahmen der unterschiedlichen biologischen Disziplinen testen und belegen, ohne dass hierfür die Evolutionstheorie vonnöten wäre.

Wie aber sieht es unter diesem Gesichtspunkt mit dem Kreationismus und seinem Grundtypmodell aus? Auch hier gilt, dass die allgemeine Schöpfungshypothese (als Gegenstück zur Darwin'schen Deszendenzhypothese) zunächst spezifiziert, d.h. mit Zusatzannahmen angereichert werden muss, damit sich aus ihr prüfbare Folgerungen ergeben. Im Rahmen entsprechender Hilfshypothesen wird dann eben behauptet, der Schöpfer habe genetisch polyvalente Stammarten erschaffen, sie gemäß eines "Baukastenprinzips" einander ähnlich gemacht und Mikroevolution innerhalb abgrenzbarer Grundtypen zugelassen. Daraus resultieren dann die oben bereits genannten Folgerungen, die sich empirisch prüfen lassen, sodass eine Grundtyp-Forschung in gewissem Umfange tatsächlich möglich sein mag.

Entgegen der Auffassung ihrer kreationistischen Protagonisten ist es allerdings nicht möglich, eine Schöpfungs-Forschung zu betreiben bzw. die Schöpfungshypothese durch den erfolgreichen Test der theoretischen Erwartungen plausibel zu machen. Weshalb nicht? Weil die hierzu erforderlichen Zusatzannahmen allesamt beliebig und darüber hinaus gar nicht unabhängig von der Schöpfungshypothese prüfbar sind! So ist beispielsweise die Annahme, dass die Lebewesen mit einer "programmierten", aber schlussendlich begrenzten Variabilität ausgestattet wurden, keineswegs zwingend; auch der gegenteilige Befund der nahezu unbegrenzten Variabilität und makroevolutionären Entwicklung der Arten könnte Teil des Schöpferplans sein. Immerhin nehmen ja nicht wenige religiöse Menschen an, die Evolution sei die "Methode der Schöpfung", kommen also zu einem ganz entgegengesetzten, wiewohl ebenso willkürlichen Schluss.

Ebenso wenig lässt sich die Frage, weshalb der Schöpfer seine Arten ausgerechnet nach einem Baukastenprinzip erschaffen hat, anstatt jede Art bis ins kleinste Detail völlig verschieden zu gestalten, auf empirischem Wege beantworten. Könnte man nicht genauso gut annehmen, dem Schöpfer habe es gefallen, ein Formenkontinuum hervorzubringen? Bei dieser Annahme würde sich allerdings die Schöpfungsfrage im Rahmen des Grundtypmodells gar nicht mehr stellen. Man sieht hier also, dass die kreationistischen Hilfshypothesen willkürlich so gewählt wurden, um ein bestimmtes Schöpferbild empirisch plausibel erscheinen zu lassen, das es ohne diese Annahmen gar nicht wäre. Man kann in diesem Punkt noch weiter gehen und fragen, ob sich ein übernatürliches Wesen überhaupt an weltimmanente Regeln halten und sich den aus den Naturgesetzen resultierenden Zwängen unterwerfen muss. Hätte ein Schöpfer, dem es gefiel, Wasser in Wein zu verwandeln, nicht auch Arten erschaffen können, die auf der Sonne leben, ohne Nahrung auskommen oder aus Luft bestehen, anstatt das Gesetzesnetz der Natur so und nicht anders vorherzubestimmen, wie wir es kennen (Neukamm 2004 b)?

Alles in allem zeigt sich, dass sich für das Wirken übernatürlicher Wesen keine objektive Grenze angeben lässt. Damit endet das Vorhaben, eine Schöpfungsforschung wissenschaftlich zu begründen, unweigerlich in einem Zirkelschluss: Der postulierten Schöpfung lässt sich im Rahmen des Grundtypmodells nur dann eine gewisse Plausibilität verleihen, wenn man bestimmte Zusatzannahmen einbezieht, die es unabhängig von bestimmten Glaubensvorstellungen aber gerade zu belegen gilt. Der Kreationist kann sich jedoch auf keinen objektiven theoretischen oder empirischen Grund berufen, sondern kann sich nur auf seinen Glaubensstandpunkt zurückziehen, um zu begründen, weshalb er seine Zusatzannahmen bezüglich der Wirkungsweise eines Schöpfers so und nicht anders gewählt hat.

Verzichtet man auf solche apriorischen Hilfshypothesen und akzeptiert nur Zusatzannahmen, die sich unabhängig von der Schöpfungshypothese testen lassen und die empirisch wohlbestätigt sind, lässt sich die Schöpfungshypothese nicht mehr evident machen. Egal, welche Forschungsergebnisse man auch immer zu Tage fördert, die Schöpfungshypothese wäre von einer empirischen Bestätigung des Grundtypmodells nicht betroffen, da sich über die Schöpfungsakte übernatürlicher Wesen nach Belieben spekulieren lässt. Die Schöpfungsthese steckt gewissermaßen in der logischen Isolation, ist ohne willkürlich getroffene Zusatzannahmen mit allen nur denkbaren Beobachtungen kompatibel und somit grundsätzlich unfalsifizierbar.

d. Der fehlende Erklärungswert der Schöpfungshypothese

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Entwicklung der Arten, wie sie das Grundtypmodell beschreibt, nur vor einem strikt (ontologisch) naturalistischen Hintergrund erforschen und beschreiben lässt, d.h., wir müssten auf natürliche Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten Bezug nehmen, um die im Grundtypmodell beschriebenen Vorgänge sowie die evolutionären Beschränkungen zu verstehen. Die Annahme einer transzendenten Schöpfung trägt demnach gar nichts zum Verständnis der Zusammenhänge bei, die es gerade zu erforschen gilt! Im Gegenteil: wo immer natürliche Mechanismen durch übernatürliche Schöpfungsakte ersetzt werden, büßt das Modell an Erklärungskraft ein. So kann das Grundtypmodell aufgrund der Annahme, ein Schöpfer habe genetisch isolierte Stammformen erschaffen, eine Reihe von Fragen nicht mehr beantworten, die durch Darwins Theorie ganz elegant beantwortet werden (Korthof 2004). Warum existieren z.B. zwischen den Arten verschiedener Grundtypen (wie etwa zwischen Katzen, Pferdeartigen und Entenvögeln) bemerkenswerte Ähnlichkeiten, wenn zwischen ihnen kein stammesgeschichtlicher Zusammenhang besteht? Weshalb bietet die Annahme der gemeinsamen Abstammung der Arten innerhalb von "Grundtypen" eine gute Erklärung, für höhere Kategorien hingegen nicht? Mit anderen Worten: Wie lässt sich die Formen-Hierarchie der Organismen-Gruppen überhaupt noch konsistent erklären?

Wer an dieser Stelle darauf verweist, der Schöpfer habe eben nach einem "Baukastenprinzip" Grundtypen mit "mehr oder weniger zahlreichen Gemeinsamkeiten" erschaffen, tut dies wie oben betont aufgrund willkürlicher Zusatzannahmen, die nur dazu dienen, ein bestimmtes Schöpfer- bzw. Gottesbild zu retten. Im Gegensatz dazu lässt die Evolutionstheorie auf der Grundlage der Mechanismen Variation, Selektion und Vererbung, die hier als legitime (weil empirisch gesicherte) Zusatzannahmen mit der Deszendenzhypothese verknüpft werden, gar keinen anderen Befund erwarten und liefert daher im Gegensatz zum Schöpfungsmodell auch eine spezifische Erklärung für die abgestuften Ähnlichkeiten jenseits der "Grundtypen".

Ein weiteres Erklärungsproblem verbindet sich mit der Frage, wie etwa die enorme genetische Vielfalt der 65 000 Arten des Grundtyps Rüsselkäfer oder alle Merkmale der Arten des Grundtyps der Fasanenartigen in einer einzigen Stammart untergebracht worden sein sollen (Korthof 2004). Konzediert man in Anlehnung an R. Junker (2005), dass zahlreiche Merkmale der Arten eines Grundtyps, wie z.B. "Schillerfarben, Krönchen, Pfauenauge und dergleichen", in der Stammform des "Fasanenartigen-Grundtyps" noch nicht "phänotypisch ausgeprägt" waren, ist fraglich, ob man sie überhaupt "zum ursprünglichen Bestand der polyvalenten Stammform" rechnen kann. Denn wenn sich derartige Merkmale erst sukzessive durch evolutionäre (!) Mechanismen wie Mutation, Selektion, Genrekombination usw. herausgebildet haben, hätte der Schöpfer streng genommen nicht sie, sondern nur die genetische Prädisposition bzw. das Potenzial zu ihrer Entstehung erschaffen.

Korthof (2004, S. 38) gibt zu Recht zu bedenken, dass die erstaunlichsten und unterschiedlichsten Ornamente im Tierreich als Folge von Mutation und Selektion entstehen - Ornamente, die man sicher mit Recht als qualitative Neuheiten einstufen darf. Das aber wäre ja schon jene Makroevolution der Evolutionsbiologie, die im Rahmen des Grundtypmodells als Mikroevolution deklariert wird, um nicht zugeben zu müssen, dass evolutionäre Neuheiten nicht anders als durch Variation bereits vorhandener Strukturen entstehen. Überhaupt ist das Ausschöpfen der im epigenetischen System angelegten Entwicklungspotenzen bzw. das Neuarrangement konservierter Merkmale und Regulationsmechanismen zunehmend als Ursache makroevolutionärer Veränderungen in der Diskussion (s. z.B. Lorenzen 1988, S. 932; Hall 1996, S. 227-229; Kirschner & Gerhart 2005); es bedarf hierzu nicht zwingend der Erfindung neuer Gene (Ridley 2003).

Wie neu muss also eine qualitative Neuheit sein, damit sie auch Evolutionsgegner als "echte" Neuheit (Junker 2005) anerkennen? Wird die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroevolution im Rahmen des Grundtypmodells überhaupt konsistent getroffen, oder werden die Begriffe so verwendet, um das Auftreten evolutionärer Neubildungen von vornherein wegzudefinieren? Die genannten Beispiele sollten genügen, um zu demonstrieren, dass die Erklärungskraft des Grundtypmodells nicht von der Schöpfungshypothese herrührt, sondern von den mechanismischen Aussagen der Evolutionstheorie, auf die sich Kreationisten paradoxerweise berufen müssen, wobei sie Gefahr laufen, mehr Evolution einzugestehen, als sie eigentlich möchten.

Wer hier auf die Idee kommt, das in den Genen schlummernde Entwicklungspotenzial in den Plan des Schöpfers einzubeziehen, der in weiser Voraussicht gezielt "vorteilhafte Entwicklungsrouten" angelegt habe, sieht sich im Übrigen mit absurden Konsequenzen konfrontiert. Er müsste nach Darwin ja dann auch annehmen, "dass Gott die unzähligen Variationen der Haustiere und Kulturpflanzen speziell für den Nutzen der Züchter vorherbestimmt habe; dass beispielsweise Kropf und Schwanzfedern der Tauben variieren, damit die Taubenliebhaber ihre grotesken Formen züchten können, und dass Hunde in ihren geistigen Fähigkeiten variieren, damit man Kampfhunde züchten könne" (T. Junker 2004, S. 11). Diese Folgerungen dürften auch Kreationisten abwegig erscheinen. Sie sind jedoch nicht weniger kurios als die teleologischen Annahmen, mit denen die Kreationisten ihr Schöpfungsmodell ausstatten.

e. Die wissenschaftliche Irrelevanz des Grundtypmodells

Unabhängig von den methodologischen Problemen der Schöpfungshypothese wird oft behauptet, das Grundtypmodell könne eine Reihe von Befunden erklären, die im Rahmen der Evolutionstheorie problematisch oder zumindest wenig plausibel erscheinen, womit impliziert wird, dass es sich heuristisch fruchtbar in die Forschungslandschaft eingliedern lasse (Junker 2005). Tatsächlich aber werden die meisten Befunde gar nicht exklusiv durch das Grundtypmodell erklärt; es handelt sich in den meisten Fällen um Erwartungen moderner entwicklungsbiologischer Konzepte und Evolutionstheorien. Wie wir oben gesehen haben, ist z.B. eine "programmierte Variabilität" in gewissem Umfang auch im Rahmen der Evolutionsbiologie zu erwarten, und die durch Kreuzungsexperimente feststellbare "Abgrenzbarkeit" der Arten auf der Ebene bestimmter systematischer Einheiten ("Grundtypen") deutet einfach nur darauf hin, dass sich die Spezies über einen langen Zeitraum evolutionär auseinanderentwickelt haben, sodass keine Kreuzungen mehr möglich sind.

Auch die Tatsache, dass Organismen nur eingeschränkt variabel sind, ist für die Evolutionsbiologie wenig überraschend, weil angesichts funktioneller Bürden und konstruktiver Zwänge immer nur ganz bestimmte Formen tauglich sind und die Entwicklung streckenweise in vorgegebene Bahnen gelenkt wird (s. Futuyma 1990, S. 497-498; Riedl, Krall 1994, S. 263). Infolgedessen kommt es in der Evolution zu keinem stetigen, harmonischen Wandel aller Merkmale, sondern zu unabhängiger Entstehung bauähnlicher Merkmale (Konvergenzen) sowie zu mosaikartigen Diskontinuitäten im Merkmalsgefüge der Organismen, wie sie auch das Grundtypmodell voraussetzt. Es ist demnach keineswegs so, wie etwa R. Junker meint, dass evolutionstheoretisch gesehen eher ein Formenkontinuum zwischen eng verwandten Arten zu erwarten sei, während umgekehrt die systematisch auftretenden "Diskontinuitäten zwischen benachbarten Grundtypen" eine Schwächung der Evolutionstheorie zu Gunsten der Schöpfungsthese bedeuteten (Junker 2005). Die Evolution hat eben Grenzen, die epigenetisch zu verstehen sind und keineswegs auf die Existenz eines transnaturalen Zwecksetzers hindeuten.

Hier wird nochmals deutlich, dass sowohl die allgemeine Evolutionstheorie als auch die Schöpfungstheorie ohne Zusatzannahmen zunächst mit einem Formenkontinuum kompatibel wäre. Sobald jedoch die Deszendenzhypothese mit empirisch bestätigtem Hintergrundwissen aus dem Bereich der Entwicklungsbiologie angereichert wird, lässt die Evolutionstheorie eben kein Formenkontinuum, sondern eine mosaikartige Merkmalsverteilung sowie Konvergenzen erwarten, die man ja auch beobachtet. Demgegenüber sind die Zusatzannahmen, mit denen die Kreationisten ihre Schöpfungstheorie versehen, ohne empirische Basis und dienen lediglich dazu, ihr biblisches Schöpfungsverständnis zu retten bzw. mit den empirischen Daten abzugleichen. Wenn etwa behauptet wird, der Schöpfer habe einerseits nahezu beliebige Merkmalsmosaike erschaffen, sich andererseits aber doch historisch gewachsenen (!) Entwicklungszwängen gebeugt, die etwa den Meeressäugern die Lungenatmung gebieten, ist dies nur eine weitere Hilfshypothese im kreationistischen Kabinett der Beliebigkeiten. Weshalb sich ein übernatürliches Wesen überhaupt weltimmanenten Zwängen beugen muss, ist wie oben betont weder empirisch noch theoretisch plausibel zu machen.

Letztlich sind die Fragen, die das Grundtypmodell aufwirft, wissenschaftlich ebenso wenig relevant, wie die Antworten, die es liefert. Wir haben ja gesehen, dass es sich in den Bereichen, in denen es Erklärungen bereitstellt, an die Evolutionstheorie anlehnt, während es in den Bereichen, in denen es mit der Evolutionstheorie kollidiert, alle interessanten Fragen in die "geheimnisvolle Übernatur" hinauskomplimentiert und sich damit bewusst von den bewährten methodologischen Prinzipien der Wissensgewinnung absetzt. Ein Erklärungs(mehr)wert ist somit nicht erkennbar. Der ontologische Bruch zwischen Natur und Übernatur sowie das Fehlen einer methodologischen Handhabe zur Beschreibung und Erklärung übernatürlicher Vorgänge macht darüber hinaus jede heuristische Anbindung an benachbarte Wissenschaftsbereiche unmöglich (Mahner 1990; Neukamm 2004b). Damit lässt sich innerhalb des Grundtypmodells auch ein rationaler Bruch konstatieren, wonach eine konsistente, wissenschaftliche Erklärung des Weltgeschehens nicht mehr möglich ist. Das Grundtypmodell ist alles andere als eine Bereicherung der Biowissenschaften.

f. Resümee

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass es den Kreationisten nicht gelingt, mit ihrem Grundtypmodell eine ernst zu nehmende Alternative zur Evolutionstheorie in der Wissenschaft zu etablieren. Einerseits werden wesentliche Teilstücke des Grundtypmodells, wie etwa das Konzept der Polyvalenz, bereits im Rahmen evolutionstheoretischer Erklärungen aufgegriffen, andererseits erweist sich die Schöpfungshypothese im Rahmen der Forschung nicht etwa als nützlich oder fruchtbar, sondern als Hemmschuh; selbst für die "Grundtypforschung" ist sie vollkommen entbehrlich. Wir könnten die Schöpfungshypothese herausstreichen und im Rahmen der Evolutionstheorie Grundtypforschung betreiben, ohne den empirischen Gehalt des Modells im Geringsten abzuschwächen; sie ist nicht mehr als transzendentes Beiwerk. Im Fall der Bestätigung des Grundtypmodells würde daher auch nichts für die Annahme einer Schöpfung sprechen, zumal sie von den übrigen Aussagen des Grundtypmodells in logischer Hinsicht isoliert ist. Plausibel wäre dann zwar die Existenz von Grundtypen, nicht jedoch die Annahme, dass Gott bzw. ein übernatürlicher Schöpfer es war, der die Grundtypen (genauer: polyvalenten Stammarten) erschuf.

Analoge Betrachtungen lassen sich auch für andere biblische Aussagen anstellen: Wenn z.B. die Religionswissenschaft bestimmten historischen Geschehnissen, über die in der Bibel berichtet wird, Faktizität bescheinigt, folgt daraus kein Argument zu Gunsten der Existenzhypothese Gottes, geschweige denn die wissenschaftliche Relevanz biblischer Aussagen. Wer die Annahme einer Schöpfung plausibel machen möchte, kann sich daher nicht auf das Grundtypmodell und schon gar nicht auf die naturalistische Forschungspraxis berufen, sondern muss den Glaubensstandpunkt beziehen, dass sich ein Teil der hierarchisch strukturierten Ordnung des Lebendigen nicht auf kausal nachvollziehbare Weise erklären lässt, sondern auf den geheimen Ratschluss einer unerforschlichen Wesenheit zurückzuführen ist. Eine empirisch-wissenschaftliche Schöpfungsforschung kann es nicht geben, so dass der Versuch, die Schöpfungshypothese als fruchtbaren Bestandteil eines rationalen Betätigungsfelds darzustellen, als gescheitert gelten muss.

g. Literatur

Futuyma, D.J. (1990): Entwicklungsintegration und Makroevolution. In: ders.: Evolutionsbiologie. Birkhäuser, Basel, 497-498.

Hall, B.K. (1996): Baupläne, Phylotypic Stages, and Constraint. Why There are so few Types of Animals. Evolutionary Biology 29, 215-261.

Hemminger, H. (1988): Kreationismus zwischen Schöpfungsglaube und Wissenschaft. EZW Orientierungen und Berichte Nr. 16, Stuttgart.

Jahn, T. (2004): Warum Wissenschaftstheorie bei Wort und Wissen? Wort-und-Wissen Info 3/04. www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=i04-3, Zugriff am 10.03.05.

Junker, R. (2002): Ähnlichkeiten, Rudimente, Atavismen. Design-Fehler oder Design-Signale? Hänssler, Holzgerlingen.

Junker, R. (2004): "Harter Kern" und Hilfshypothesen von Forschungsprogrammen in der Schöpfungsforschung. www.wort-und-wissen.de/fachgruppen/wt/hartkern.pdf, Zugriff am 10.03.05.

Junker, R. (2005): Kritik an der Grundtypenbiologie. www.genesisnet.info/index.php?Artikel=1246&Sprache=de&l=2, Zugriff am 29.06.05

Junker, R.; Scherer, S. (2001): Evolution. Ein kritisches Lehrbuch. Weyel, Gießen.

Junker, T. (2004): Evolution und die Marmeladetheorie des Erdkerns. Materialien und Informationen zur Zeit 33(3), 10-13.

Kirschner, M.W.; Gerhart, J.C. (2005): The Plausibility of Live Resolving Darwin's Dilemma. Yale University Press: New Haven, CT.

Kitcher, P. (1982): Abusing Science: The Case Against Creationism. MIT-Press, Cambridge, MA.

Korthof, G. (2004): Common Descent. It's All or Nothing. In: Young, M.; Edis, T. (Hrsg.): Why Intelligent Design Fails. A Scientific Critique of New Creationism. Rutgers University Press: New Brunswick, NJ, 32-47.

Kotthaus, J. (2003): Propheten des Aberglaubens. Der deutsche Kreationismus zwischen Mystizismus und Pseudowissenschaft. LIT-Verlag: Münster.

Lorenzen, S. (1988): Die Bedeutung synergetischer Modelle für das Verständnis der Makroevolution. Eclogae Geol. Helv 81(3), 927-933.

Mahner, M. (1990): "Wissenschaftlicher Kreationismus" - Eine Pseudowissenschaft mit religiösem Hintergrund. Skeptiker 3(3), 15-20.

Mahner, M. (2000): Theorie. Naturwissenschaftliche Rundschau 53(3), 157-158.

Mahner, M. (2002): Kreationismus. In: Lexikon der Biologie, Bd. 8, 202-203. Spektrum Akademischer Verlag: Heidelberg.

Mahner, M.; Bunge, M. (2000): Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer: Berlin.

Neukamm, M. (2004a): Weshalb die Intelligent Design-Theorie nicht wissenschaftlich überzeugen kann. Materialien und Informationen zur Zeit 33(3), 14-19.

Neukamm, M. (2004b): Kreationismus und Intelligent Design. Über die wissenschaftsphilosophischen Probleme von Schöpfungstheorien. www.martin-neukamm.de/kreation.pdf

Ridley, M. (2003): What Makes You Who You Are: Which Is Stronger - Nature or Nurture? Time 161(22), 54-63.

Riedl, R.; Krall, P. (1994): Die Evolutionstheorie im wissenschaftstheoretischen Wandel. In: Wieser, W. (Hrsg.): Die Evolution der Evolutionstheorie. Von Darwin zur DNA. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 234-266.

Waschke, T. (2003): Intelligent Design. Eine Alternative zur naturalistischen Wissenschaft? Skeptiker 16(4), 128-136.

1. Gastbeitrag von: Psiram

2. Gastbeitrag von: Martin Neukamm

Philoclopedia

Philoclopedia

WissensWert (Donnerstag, 29 Dezember 2016 00:48)

Das kreationistische Grundtypenmodell (für sowohl die Schöpfungs- als auch die Sintflutgeschichte) führt zum Problem, dass Gott weder den Menschen geschaffen haben kann noch, dass Menschen auf der Arche waren. Wie will man die verschiedenen Taxa definieren, ohne nicht auch gleichzeitig den Menschen zu definieren?

Egal, wie Kreationisten es halten...sie können nur verlieren:

Entweder das Grundtypenmodell schließt den Menschen mit ein und es waren somit keine Menschen an Bord oder es gibt zu viele Tiere für die Arche.

Aber wie heißt es doch so schön bei den gängigen Glaubensbekenntnissen kreationistischer Institute (hier von Answers in Genesis)?

»By definition, no apparent, perceived or claimed evidence in any field, including history and chronology, can be valid if it contradicts the scriptural record.«