Metaphysik

Die Metaphysik (lateinisch metaphysica; griechisch μετά metá ‚danach‘, ‚hinter‘, ‚jenseits‘ und φύσις phýsis ‚Natur‘, ‚natürliche Beschaffenheit‘) ist eine Grunddisziplin der theoretischen Philosophie. Sie befasst sich ihrem klassischen Selbstanspruch nach mit den jenseits oder hinter der empirisch erfahrbaren Welt liegenden, grundlegenden Strukturen, Fundamente, Voraussetzungen, Gesetzlichkeiten, Wesenheiten, Beziehungen, Entitäten, ersten Gründe und letzte Prinzipien sowie mit dem Sinn und Zweck des gesamten Seins bzw. der Realität an sich.

Typische "letzte" Fragen der klassischen Metaphysik sind u.a.:

· Was gibt es und wie ist es beschaffen?

· Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?

· Gibt es einen Gott / Götter?

· Wie ist das Verhältnis zwischen Geistigem und Physischem (LS-Problem)?

· Was macht das Wesen des Menschen aus?

· Besitzt der Mensch eine unsterbliche Seele oder einen Freien Willen?

· Was sind Objekte & Eigenschaften, Ursache & Wirkung, Raum & Zeit?

· Unterliegt alles Sein einem stetigen Wandel, oder gibt es unveränderliche Substanzen?

Der Terminus „Metaphysik“ stammt nach heutiger Mehrheitsmeinung vom Peripatetiker Andronikos

von Rhodos. Dieser ordnete ein Werk des Aristoteles, das aus 14 Büchern allgemeinphilosophischen Inhalts bestand, hinter dessen acht Bücher zur „Physik“

(τὰ μετὰ τὰ φυσικά tà metà tà physiká ‚das nach/neben der Physik‘).

Dadurch entstand die Bezeichnung „Metaphysik“, die also eigentlich bedeutet: „das, was hinter der Physik im Regal steht“, aber gleichzeitig

didaktisch meint: „das, was den Ausführungen über die Natur

folgt“ bzw.

wissenschaftlich-systematisch bedeutet: „das, was nach der Physik kommt“. Welchen von beiden Gesichtspunkten man für ursprünglicher hält, ist

unter Philosophiegeschichtlern umstritten. Die genaue damalige Bedeutung des Wortes ist unklar. Erstmals belegt ist der Begriff bei Nikolaos von

Damaskus. Aristoteles selber verwendete den Begriff nicht.[1]

Die Metaphysik will sonach Gegenstände untersuchen, die hinter der rein empirisch zugänglichen Welt liegen und dieser zugrunde liegen sollen. Dieser Anspruch, überhaupt Erkenntnisse außerhalb der Grenzen der sinnlichen Erfahrung erlangen zu können, wurde und wird insbesondere seit dem 19. Jahrhundert vielfach kritisiert (siehe: Metaphysikkritik). Zahlreiche philosophische Strömungen, z.B. der logische Empirismus und der logische Positivismus, halten metaphysische Aussagen generell für sinnlos und gebrauchen das Adjektiv "metaphysisch" abwertend im Sinne von "rein spekulative Gedankenspielerei" oder "unwissenschaftlich". Nichtsdestotrotz sah selbst der wohl größte Metaphysikskeptiker der okzidentalen Philosophie, Immanuel Kant, ein von Natur aus angelegtes “unhintertreibliches Bedürfnis” im Menschen nach einem letzten Sinn und einem systematisch beschreibbaren “großen Ganzen”, sprich: nach Metaphysik. Und seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden aller Kritik zum Trotz auch wieder komplexe systematische Debatten zu metaphysischen Problemen geführt, meist von analytischen Philosophen.[2]

Aufgrund seiner negativen Konnotation verwenden viele Philosophen der Gegenwart den Begriff Metaphysik gar nicht mehr, sondern sprechen lieber von "Ontologie". Wobei die Ontologie als Lehre vom Sein eigentlich nur einer von mehreren Teilbereichen der Metaphysik ist. Je nach Systematik gehören zur Metaphysik noch: Metaphysische Kosmologie, Philosophie des Geistes, Philosophische Anthropologie, rationale Theologie oder Religionsphilosophie. Teilweise wird sogar die Erkenntnistheorie zur Metaphysik dazugezählt.

„Die Metaphysik handelt davon, was es gibt und wie es beschaffen ist. Aber

natürlich beschäftigt sie sich nicht damit, eine bloße Auflistung dessen, was es gibt und wie es beschaffen ist, zu erstellen. Die Metaphysiker versuchen, eine vollständige Theorie eines

Gegenstandsbereiches zu formulieren – des Geistes, der Semantik oder letztlich von allem – mit einer begrenzten Anzahl mehr oder weniger grundlegender Begriffe. Indem sie dies tun, folgen sie dem

guten Beispiel der Physiker. Die Methodologie ist nicht die, tausend Blumen blühen zu lassen, sondern eher die, mit einer möglichst mageren Diät auszukommen. […] Aber wenn die Metaphysik

Verständnis in Begriffen einer begrenzten Anzahl von Zutaten zu erlangen versucht, dann ist sie ständig mit dem Problem der Lokalisation konfrontiert. Weil die Zutaten begrenzt sind, werden

einige mutmaßliche Merkmale der Welt nicht explizit in der Theorie auftreten. Die Frage ist dann, ob sie nichtsdestoweniger implizit in der Theorie enthalten sind. Ernsthafte Metaphysik ist

zugleich ausschließend und mutmaßlich vollständig, und die Verbindung dieser beiden Tatsachen bedeutet, dass es eine ganze Menge mutmaßlicher Merkmale der Welt gibt, die Kandidaten entweder für

Elimination oder für Lokalisation sind.“

- Frank Jackson: Armstair Metaphysics (1994), S. 25.

1. Einführung

Ziel der Metaphysik ist die Erkenntnis der Grundstruktur und Prinzipien der Wirklichkeit. Je nach philosophischer Position kann sich Metaphysik auf unterschiedliche, i. a. sehr weit gefasste Gegenstandsbereiche erstrecken.

Darüber hinaus stellt die klassische Metaphysik eine Grundfrage, die sich etwa wie folgt formulieren lässt:

· Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?[3] Worin besteht die Wirklichkeit des Wirklichen – was ist das Sein des Seienden?[4]

Diese Frage nach einer letzten Erklärung dessen, was die Wirklichkeit als solche ausmacht, ist grundsätzlicherer Art als die speziellen Einzelfragen der klassischen Metaphysik. So wird in der allgemeinen Metaphysik beispielsweise gefragt, wodurch ein Zusammenhang alles Seienden konstituiert wird, sowie klassischer-weise oft auch, wie dieser Gesamtzusammenhang sinnvoll deutbar ist.

Im Einzelnen behandelt die klassische Metaphysik Themen wie:

· Wie sind die Grundbegriffe und Prinzipien der Ontologie zu analysieren, etwa Sein und Nichts, Werden und Vergehen, Wirklichkeit und Möglichkeit, Freiheit und Notwendigkeit, Geist und Natur, Seele und Materie, Zeitlichkeit und Ewigkeit usw.?

· Was entspricht den Bausteinen unserer Sätze und Gedanken, worauf nehmen diese Bezug, wodurch werden sie wahr gemacht? Wie ist beispielsweise die Beziehung zwischen Individuellem (einzelnen Gegenständen) und Allgemeinem (etwa der Eigenschaft, rot zu sein) beschaffen? Kommt dem Allgemeinen eine unabhängige Existenz zu? Existieren Zahlen? (siehe auch: Universalienproblem)

· Wie steht es mit der Referenz von normativen und deskriptiven, Wert- und Seinsaussagen? Wie mit religiösen Überzeugungen? Was macht diese jeweils wahr? Gibt es moralische Objekte (Werte, Tatsachen)? Gibt es ein erstes Prinzip der Wirklichkeit, das mit einem Gott identifizierbar ist? Wie wären diese beschaffen? Wie genau wäre ihr Bezug zu uns beschaffen?

Die Metaphysik entwickelt Grundbegriffe wie Form/Materie, Akt/Potenz, Wesen,

Sein, Substanz usw.

Sofern diese Grundbegriffe von allem Seienden aussagbar sind, heißen sie etwa bei Aristoteles, Kant und auf diese bezugnehmenden Autoren Kategorien. Allerdings ist in der Interpretation teilweise unklar, ob Kategorien bloße Worte oder Begriffe sind oder diesen unabhängig existierende Objekte bzw. Typen von Objekten entsprechen.

Auf metaphysischen Konzepten bauen verschiedene philosophische Einzeldisziplinen auf, mittelbar auch verschiedene Einzelwissenschaften. Insofern kann die Metaphysik als grundlegend für Philosophie überhaupt betrachtet werden.

1.1. Systematik und Methodik

Traditionell wird die Metaphysik in einen allgemeinen

(metaphysica generalis) und einen speziellen (metaphysica specialis) Zweig geschieden; den ersten bildet die Ontologie, der andere umfasst die rationale Theologie, Psychologie und Kosmologie:

· Die allgemeine Metaphysik hat von allen Wissenschaften die höchste Abstraktionsstufe; sie fragt nach den allgemeinsten Kategorien des Seins und heißt deshalb auch Fundamentalphilosophie. Sie beschäftigt sich damit, was Dinge, Eigenschaften oder Prozesse ihrem Wesen nach sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Sofern sie das Seiende als Seiendes untersucht, spricht man von Ontologie bzw. Seinslehre.

· Die rationale Theologie fragt nach der ersten Ursache allen Seins, d. h. nach Gott als dem höchsten Sein und als Grund aller Wirklichkeit. Diese philosophische Teildisziplin wird auch philosophische oder natürliche Theologie genannt.

· Die rationale Psychologie beschäftigt sich mit der Seele bzw. dem (menschlichen) Geist als einfacher Substanz (philosophische Anthropologie).

· Die rationale Kosmologie untersucht das Wesen der Welt, d. h. den Zusammenhang alles Seienden im Ganzen. Als Lehre des Aufbaus der materiellen Welt als einem natürlichen System physischer Substanzen fällt sie schon seit der Antike im Wesentlichen mit der Naturphilosophie zusammen.

Metaphysik kann verschieden vorgehen:

1. Sie ist deduktiv bzw. spekulativ, wenn sie von einem obersten Grundsatz ausgeht, von dem aus sie schrittweise die Gesamtwirklichkeit deutet. Ein solches höchstes Prinzip könnte etwa die Idee, Gott, das Sein, die Monade der Weltgeist oder auch der Wille sein.

2. Sie ist induktiv, wenn sie im Versuch, die Ergebnisse aller Einzelwissenschaften in einer Gesamtschau vereint zu betrachten, ein metaphysisches Weltbild entwirft.

3. Sie lässt sich aber auch als reduktiv (weder empirisch-induktiv noch spekulativ-deduktiv) begreifen, wenn man sie nur als spekulative Überhöhung jener Überzeugungen auffasst, die Menschen immer schon voraussetzen müssen, um überhaupt erkennen und handeln zu können.

Eine kritische Reflexion ihrer eigenen Grundbegriffe, Grundsätze und Argumentationsstrukturen gehörte ebenso von Beginn an zur Metaphysik wie eine Abgrenzung gegenüber den übrigen philosophischen Disziplinen und zu den Einzelwissenschaften (Physik, Mathematik, Biologie, Psychologie usw.).

2. Zentrale Themen, Konzepte und Fragen

2.1. Sein

Univoker und analoger Seinsbegriff

Von entscheidender Bedeutung für die Aussagen der jeweiligen Metaphysik ist der zugrunde gelegte Seinsbegriff. In der Tradition gibt es dabei zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze:

In einem univoken Seinsverständnis wird „Sein“ als das aller-allgemeinste Merkmal beliebiger Dinge (genannt „Seiendes“ oder

„Entitäten“)

verstanden. Es ist das, was allen Seienden nach Abzug der jeweils individuellen Eigenschaften immer noch gemeinsam ist: dass sie sind, oder anders ausgedrückt: dass ihnen

allen Sein zukommt (vgl. ontologische Differenz). Dieser Seinsbegriff führt zu einer „Wesensmetaphysik“. „Wesen“ (essentia) bezieht sich hier auf

Eigenschaften (etwa das, was einen jeden Menschen zu einem Menschen macht), „Sein“ (existentia) auf die Existenz. So unterscheidet beispielsweise Avicenna

sowie in seiner

Rezeption etwa (der frühe) Thomas von Aquin (prägnant und bekannt in De ente et essentia).

In einem analogen Seinsverständnis wird „Sein“ als das verstanden, was allem

zukommt, wenn auch auf je verschiedene Weise

(Analogia entis). Das Sein ist das, worin einerseits alle Gegenstände übereinkommen und worin sie sich zugleich unterscheiden.

Dieses Seinsverständnis führt zu einer (dialektischen) „Seinsmetaphysik“. Der Gegenbegriff zum Sein ist hier das Nichts, da nichts außerhalb des Seins stehen kann.

Sein wird hier als Fülle verstanden. Ein Beispiel für diesen Ansatz liefert die Spätphilosophie des Thomas von Aquin (Summa theologica).

Verwendungsweisen von „Sein“

In der ontologischen Tradition gilt „Sein“ als der zentrale

Grundbegriff. Grundsätzlich können drei Verwendungsweisen des Begriffs „Sein“ unterschieden werden, die sich bereits bei Platon finden:[5] Existenz („cogito, ergo

sum“), Identität („Kant ist der Verfasser der Kritik der reinen Vernunft“) und Prädikation

(„Peter ist ein

Mensch“).[6] In der traditionellen Ontologie wird auch die Frage diskutiert, wie sich das Sein zum

Seienden verhält. Martin Heidegger spricht hier von der „ontologischen Differenz“,

die für die Trennung von Existenzialität (Der Mensch als In-der-Welt-Seiender)

und Kategorialität (Weltloses) steht.

Die geläufigste Verwendung des Wortes „ist“ ist die Verwendung im Sinne der Prädikation. Nach klassisch-aristotelischer Auffassung, die bis ins 19. Jahrhundert bestimmend geblieben ist, bezieht das Wort „ist“, verstanden als Kopula der Aussage, das Prädikat auf das Subjekt. In Orientierung an dieser sprachlichen Form kommt Aristoteles zu seiner Ontologie, wonach die Welt aus Substanzen und deren Attributen besteht. In diesem Modell wird durch das Prädikat einem Individuum eine allgemeine Eigenschaft zugesprochen.

In der Analytischen Philosophie wird das „ist“ des Aussagesatzes nicht mehr als Kopula verstanden, sondern als Teil des Prädikats. In diesem Verständnis steht das „ist“ für eine bestimmte Verbindung, die Beziehung, die das Individuum mit der Eigenschaft verbindet (Exemplifikation). Im Zentrum der Betrachtung steht der Satz als Ganzes, der sich auf einen Sachverhalt bezieht.

2.2. Kategorien

Kategorie

Unter Kategorien (griechisch: kategoria eigentlich „Anklage“, später „Eigenschaft“ oder „Prädikat“) versteht man ontologische Grundbegriffe,

mit denen man Grundmerkmale des Seienden kennzeichnet. Da das Verb kategorein

ins Lateinische

übersetzt praedicare lautet, heißen Kategorien gerade auch im Mittelalter Prädikamente.

Nach Aristoteles lässt sich eine Reihe allgemeinster ontologischer Begriffe ausmachen, denen

zugleich höchste Gattungen des Seienden entsprechen – er nennt diese Kategorien und unterscheidet ihrer zehn, darunter die Substanz, die Quantität, die Qualität, Relationen,

räumliche und zeitliche Lokalisierung u. a. Zweck der Kategorisierung ist es, Strukturen in der Wirklichkeit aufzuzeigen und logische Fehler in der Beschreibung des Seienden aufzudecken und

zu vermeiden. Mit Kategorien werden die Bausteine, aus denen die Welt als Ganzes oder in ihren Teilen (Domänen) zusammengesetzt ist, klassifiziert. Sie sind vollständig disjunkt

und insofern (im Gegensatz zu den Transzendentalien) keine allgemeinen Grundmerkmale alles Seienden. Die

aristotelische Kategorienlehre ist bis in die Gegenwart prägend für zahlreiche ontologische Ansätze und wird auch heute noch von einigen Metaphysikern für fruchtbar gehalten, z. B. in

der formalen Ontologie.[7]

2.3. Transzendentalien

Transzendentalie

Autoren der lateinischen Scholastik des Mittelalters bezeichnen mit dem Ausdruck Transzendentalien (lateinisch transcendentalia, von transcendere „übersteigen“) solche Begriffe, die allem Seienden zukommen und daher die einteilenden

Kategorien umgreifen. Während Kategorien nur von bestimmten

Seienden ausgesagt werden, kommen alle Transzendentalien jedem Seienden zu, werden aber von unterschiedlichen Seienden

in unterschiedlicher Weise ausgesagt (Analogielehre). Als Transzendentalien gelten meist das Wahre

(verum), das Eine (unum) und das

Gute (bonum), häufig auch das Schöne

(pulchrum). In der klassischen Ontologie galten diese Transzendentalien untereinander als austauschbar:

Was (in höchstem Maße) gut war, galt zugleich auch als (in höchstem Maße) wahr und schön, und umgekehrt. Im 13. Jh. wurde kontrovers diskutiert, wie diese transzendentalen Begriffe zu verstehen

sind.[8] In der modernen Ontologie finden

sich weitere Transzendentalien wie Wirklichkeit (Aktualität), Existenz, Möglichkeit, Ähnlichkeit, Identität oder Verschiedenheit (Differenz).

2.4. Individuen

In der Ontologie ist „Individuum“ (das Unteilbare; auch „Einzelding“,

engl.:

particular) ein Grundbegriff, der nicht durch andere ontologische Begriffe

definiert ist. So haben Individuen zwar Charakteristika, man verwendet sie

aber nicht zur Charakterisierung. Somit besitzen Eigennamen von Individuen

keinen prädikativen Charakter. Man

kann zwar über Sokrates etwas aussagen, aber Sokrates nicht als Prädikat verwenden. Weiter

sind Individuen dadurch charakterisiert, dass sie nicht zur selben Zeit an verschiedenen Orten sein können. Multilokalität gibt es nur für Eigenschaften. Zum Dritten sind Individuen

nach Gottlob Frege gesättigte Entitäten, das heißt,

sie sind Objekte, die in sich abgeschlossen sind, keiner weiteren Benennung bedürfen.

Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der Individuen ist die von physischen Individuen (Gegenstände, Körper) und nicht-physischen Individuen (Abstrakta). Beispiele für letztere sind Institutionen, Melodien, Zeitpunkte oder Zahlen, wobei der ontologische Charakter von Zahlen umstritten ist. Diese können auch als Eigenschaften aufgefasst werden. Für die Ontologie ebenfalls problematisch ist die Einordnung der in der Philosophie des Geistes diskutierten mentalen Zustände und die damit verbundenen Inhalte der Begriffe Bewusstsein, Geist, Seele (siehe auch Qualia und Dualismus). Daneben wird zwischen abhängigen und unabhängigen Individuen unterschieden. Ein Individuum ist abhängig, wenn es nicht existieren kann, ohne dass ein bestimmtes anderes Individuum existiert. Beispiele hierfür sind etwa ein Schatten oder ein Spiegelbild. Ob auch ein Lächeln als abhängiges Individuum zu betrachten ist, oder ob es sich hierbei um eine reine Eigenschaft handelt, ist wiederum umstritten. Unabhängige körperliche Individuen nennt man in der Ontologie auch Substanz (Ousia).

Umstritten ist weiterhin, ob und inwieweit Eigenschaften, die in einer Substanz realisiert sind, als eine besondere Form von Individuen, als Eigenschafts-individuen,[9] aufzufassen sind. So kann man das Weiß im Bart des Sokrates als einen Namen für ein bestimmtes einmaliges Vorkommen auffassen. Weitere Beispiele sind die Körpergröße eines bestimmten Menschen oder die Geschwindigkeit eines bestimmten Autos jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eigenschaftsindividuen werden manchmal auch als Tropen bezeichnet. Sie sind Akzidenzien einer Substanz, haben also immer einen Träger und sind immer abhängig.

2.5. Sachverhalte

Sachverhalte sind strukturierte Entitäten, die sich auf Konstellationen in Raum und Zeit beziehen, die sich aus Individuen, Eigenschaften und Relationen zusammensetzen. Sofern Sachverhalte in der Wirklichkeit eine Entsprechung haben, spricht man von Tatsachen. Für realistische Ontologen haben Aussagen über Sachverhalte eine Entsprechung in der Wirklichkeit, die die Aussagen als Wahrmacher zu Tatsachen erheben.[10]

Ludwig Wittgenstein hat im Tractatus logico-philosophicus eine Ontologie skizziert, die ganz auf Sachverhalten beruht. Kernsätze:

· „Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.“ (1.1)

· „Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.“ (2)

· „Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen. (Sachen, Dingen.)“ (2.01)

· „Das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten ist die Wirklichkeit.“ (2.06)

· „Die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt zusammenhängen, ist die Struktur des Sachverhaltes.“ (2.032)

· „Die Form ist die Möglichkeit der Struktur.“ (2.033)

Es gibt eine Reihe von Ontologen, so etwa Reinhardt Grossmann, die Sachverhalte zu den grundlegenden Kategorien der Welt zählen. Bei Uwe Meixner, der im ersten Schritt zwischen den Kategorien der Objekte und Funktionen unterscheidet, sind die Sachverhalte neben den Individuen eine grundlegende Form der Objekte. In Sachverhalten werden Eigenschaften und Relationen exemplifiziert.[11] Andererseits hat etwa Peter Strawson bestritten, dass Tatsachen neben den Dingen eine Realität in der Welt haben.[12] Weil der Begriff der Tatsache nicht ausreichend geklärt ist, zog Donald Davidson den Schluss, dass Theorien, die auf dem Begriff der Tatsache beruhen, selbst als nicht ausreichend geklärt anzusehen sind.[13] Zu den Vertretern, die Sachverhalte als grundlegende Konstituenten der Welt halten, zählt David Armstrong.[14]

2.6. Universalien

Universalienstreit

Im Gegensatz zu Individuen und Sachverhalten sind Universalien räumlich und zeitlich nicht gebunden. Man kann vier Arten von Universalien unterscheiden. Zum einen werden darunter Eigenschaften gefasst, die einem Gegenstand zukommen können, wie die Röte in einer Billardkugel (Eigenschaftsuniversalien). Zum zweiten gibt es Begriffe, mit denen Individuen als Arten und Gattungen zusammengefasst werden, etwa Sokrates – Mensch – Säugetier – Lebewesen (Substanzuniversalien). Den dritten Fall, die Relationen, hat Aristoteles noch unter den Eigenschaften erfasst. Man kann die Beziehung „ist Vater von“ als Merkmal einer Person auffassen, durch das sie in einer Beziehung zu einer anderen steht. Bertrand Russell hat dies als „Monismus“ bezeichnet und abgelehnt. Für ihn und in der Folge für die meisten Ontologen ist eine Relation aRb eine den Individuen externe Beziehung R, die zwischen den Individuen a und b besteht.[15] Eigenschaften werden in Individuen, Relationen in Sachverhalten „exemplifiziert“. Sie haben ein Vorkommen in einem bestimmten Objekt. Zum vierten schließlich gibt es nicht-prädikative Universalien, die den Charakter eines Objektes und nicht den einer Eigenschaft haben, wie etwa die Platonischen Ideen, Beethovens Neunte, die Schildkröte (als Gattung) oder das hohe C. Solche Typenobjekte (types) können räumlich und zeitlich mehrfach vorkommen. Es gibt verschiedene Aufführungen von Beethovens Neunter und verschiedene Notendrucke. Typenobjekte können nicht durch ein Prädikat ausgedrückt werden. Man kann nicht sagen „schildkrötig“.

Von Anbeginn an bestand das Problem, wie man das, was mit diesen Allgemeinbegriffen bezeichnet wird, ontologisch einordnen soll (Universalienproblem). Dabei stehen sich Positionen gegenüber, die auf verschiedene Weisen den Universalien eine eigene Realität zusprechen (Universalienrealismus) oder aber solche, die eher der Überzeugung sind, dass Universalien rein begriffliche, mentale Produkte sind, mit denen bestimmte Merkmale von Einzeldingen z. B. aufgrund von Ähnlichkeit oder anderen Kriterien einen Namen erhalten (Nominalismus). Eine modernere Bezeichnung für Universalien ist „abstrakte Gegenstände“. Hierdurch soll vor allem klargestellt werden, dass auch Typenobjekte wie die Zahl Pi in die Betrachtung einbezogen werden.[16]

2.7. Teil und Ganzes

Die Teil-Ganzes-Beziehung (Mereologie) wird auf verschiedenen Ebenen diskutiert. So ist der Kopf des Sokrates ein Individuum, das ein räumlicher Teil des Individuums Sokrates ist. Weil es zum Wesen des Sokrates gehört, einen Kopf zu haben, wird der Kopf ein essenzieller Teil des Sokrates genannt. Es gibt aber auch Gruppenindividuen (plurale Individuen) wie die Berliner Philharmoniker, die Hauptstädte der EU oder die drei Musketiere, die jeweils aus mehreren einzelnen Individuen bestehen. Dabei hat die Teil-Ganzes-Beziehung unterschiedlichen Charakter. Scheidet ein Musiker bei den Berliner Philharmonikern aus oder tritt ein weiterer Staat der EU bei, so verändert sich der Charakter des Gruppenindividuums nicht, auch wenn die numerische Identität sich verändert hat. Scheidet hingegen eines der drei Musketiere aus der Gruppe aus, so erlischt der Charakter dieser Gruppe. Hier sind einzelne Individuen als Teile gruppenkonstitutiv für das Ganze.

Ein bekanntes Beispiel für Probleme, die sich aus der

Teil-Ganzes-Beziehung ergeben ist das aus der Antike stammende Gedankenexperiment vom Schiff des

Theseus. Topologische Begriffe wie „Rand“ und „Zusammenhang“ lassen sich mit

mereologischen Mitteln untersuchen, woraus die Mereotopologie entsteht. Anwendungen finden sich unter anderem im Bereich der Künstlichen Intelligenz

und der Wissensrepräsentation. Weil die Teil-Ganzes-Beziehung für verschiedene Entitäten ein zutreffendes

Merkmal ist, kann man sie auch zu den Transzendentalien rechnen.

2.8. Identität und Veränderung

Identität, Veränderung

Das Identitätskonzept stellt ein grundlegendendes metaphysisches Problem dar. Metaphysiker stellen sich die Frage, was es genau bedeutet, wenn etwas mit sich oder etwas anderem identisch ist. Andere Fragen der Identität entstehen unter Hinzunahme des Faktors Zeit: Was bedeutet es für etwas, über zwei zeitliche Momente hinweg es selbst zu sein bzw. zu bleiben? Andere problematische Fragen der Identität entstehen, wenn wir fragen, was gewissermaßen das Wesen der Identitätsidentität ist?

Die metaphysischen Annahmen, die man zur Identität anstellt, haben weitreichende Auswirkungen auf zentrale philosophische Themen wie das Leib-Seele-Problem, die persönliche Ich-Identität, die Ethik und Rechtsphilosophie.

Die alten Griechen nahmen typischerweise sehr extreme Positionen zum Wesen der Veränderung ein. Parmenides leugnete die Existenz von Veränderungen gänzlich, während Heraklit argumentierte, dass der Wandel der Welt stetig sei: "Du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen."

Die numerische Identität ist die Relation, die ein "Ding" zu sich selbst einnimmt und in der kein "Ding" zu irgendetwas anderes als sich selbst steht (Gleichheit).

(x)(y)((x = y) --> (P)Px <--> Py))

So oder so scheinen sich die Dinge über die Zeit zu verändern. Wenn sich einer einen Baum ansieht und dieser daraufhin ein Blatt verliert, lässt sich dann immer noch derselbe Baum beobachten? Zwei konkurrierende Theorien zum Verhältnis zwischen Veränderung und Identität liefern unterschiedliche Antworten auf diese und vergleichbare Fragen: Der Perdurantismus sieht den Baum als eine Reihe immer wechselnder Baumstufen und der Endurantismus behauptet, dass wir in jeder Phase seiner Geschichte immer denselben Baum sehen.

2.9. Kausalität und Zeit

Die klassische Metaphysik kennt etliche Ursachen, einschließlich teleologische Ursachen in der Zukunft. Im Zusammenschluss der speziellen Relativitätstheorie mit der Quantenfeldtheorie werden Raum, Zeit und Kausalität eins. Die grundlegenden Gesetze der Physik sind zeitumkehrsymmetrisch, können also genausogut mit einer rückläufigen Zeit beschrieben werden. Warum aber nehmen wir dem zu trotz Zeit und kausale Verursachungen als von einer “Vergangenheit” auf eine “Zukunft” gerichtet war (Zeitpfeil)? In der Wissenschaftsphilosophie wird die Kausalität als eine notwendige Bedingung für wissenschaftliches Forschen gesehen, insofern Wissenschaft bedeutet kausale Zusammenhänge zu verstehen und präzise Ursache-Wirkungs Vorhersagen zu treffen.

2.10. Notwendigkeit und Möglichkeit

Metaphysiker fragen sich nicht nur wie die Welt ist, sondern auch, wie sie sein könnte (Möglichkeit). David Lewis vertritt in “On the Plurality of Wolrds” eine Ansicht, die man heute konkreten modalen Realismus nennt. Nach diesem gibt es auch Tatsachen darüber, wie Dinge durch andere konkrete Welten wahr werden könnten, wie auch in unserer andere Dinge wahr sind. Andere Philosophen, wie Gottfried Leibniz, haben sich ebenso mit der Idee von möglichen Welten auseinandergesetzt. Eine mögliche Tatsache ist wahr in einer möglichen Welt, selbst wenn dies nicht die aktuale Welt ist. Es ist zum Beispiel möglich, dass Katzen zwei Tailen besitzen, oder dass ein einzelner Apfel in einer anderen möglichen Welt nicht existiert. Im Gegensatz dazu sind manche Sätze mit Notwendigkeit wahr. Analytische Sätze wie “Alle Junggesellen sind unverheiratet” sind ein klassisches Beispiel für einen solchen Satz. Jedoch halten nicht alle Philosophen analytische Sätze wie notwendig wahr. Eine weniger strittige Ansicht ist die, dass eine Sache notwendig mit sich selbst identisch ist (siehe 2.8., Selbstidentität), da es vollkommen abwegig erscheint, zu behaupten, dass ein beliebiges X nicht mit sich selbst identisch ist. Aristoteles beschreibt diesen Umstand als Satz vom Widerspruch: “Denn es ist unmöglich, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme. [...]Dies ist das sicherste aller Prinzipien!”

2.11. Kosmologie und Kosmogonie

Kosmologie

Die metaphysische Kosmologie ist der Zweig der Metaphysik, der die Welt als Gesamtheit aller Phänomene in Raum und Zeit auffasst. Die metaphysische Kosmologie ist thematisch breitgefächert und war früher meist religiös begründet oder motiviert. Gegenwärtig beschäftigt sie sich mit den Fragen über den Kosmos, die über die physikalischen Wissenschaft und insbesondere über die Astronomie und Kosmologie hinausgehen. Sie unterscheidet sich von den früheren Ansätzen dadurch, dass sie nun für ihre Untersuchungen vor allem philosophische und Methoden wählt (z.B. Dialektik). Sie stellt sich u.a. die folgenden Fragen:

· Worin liegt der Ursprung des Universums? Was ist seine erste Ursache? Ist seine Existenz notwendig? (siehe u.a. Monismus, Pantheismus,

Kreationismus)

· Was sind die grundlegendsten Konstituenten des Universums? (Siehe u.a. Mechanismus, Dynamik, Atomismus)

· Was ist der letzte Grund für die Existenz des Universums? (siehe: Teleologie)

2.12. Geist und Materie

Das Wesen der Materie war in der frühen Philosophie ein eigenständiges Problem. Es war Aristoteles, der die allgemeine Idee von der “Materie” in die westliche Ideengeschichte einführte. Frühere Debatten konzentrierten sich dabei auf die Ermittlung eines einzelnen Grundprinzipes alles Seins. Thales sah dieses im Wasser, Anaximenes in der Luft, Heraklit im Feuer und Demokrit konzipierte erstmals eine Theorie der Atome - 24 Jahrhunderte bevor diese wissenschaftlich verifiziert wurde!

Das Wesen des Geistes und sein Verhältnis zum Körper (Leib-Seele-Problem) wurde erst richtig als ein Problem wahrgenommen, als die Wissenschaften mit ihrer naturalistischen Erklärung des Gehirns immer erfolgreicher wurden. Lösungen zum Leib-Seele-Problem beinhalten für gewöhnlich auch Konzepte zum Wesen des Geistes. René Descartes schlug einen Substanz-Dualismus vor, also eine Theorie, in der Geist und Körper substantiell verschieden voneinander gedacht werden, wobei er dem Geist einige Attribute zuschrieb, die man damals (im 17. Jahrhundert) vor allem der Seele zugeordnet hatte. Descartes Theorie wirft die Frage auf, wie Geist und Materie miteinander agieren können, wenn sie doch wesenhaft grundverschieden sein sollen. Starke Evidenzen für eine Interaktion zwischen Körper und Geist (wie z.B. beim Phineas Gage-Phänomen!) machten Descartes Theorie zu einer inzwischen sehr unpopulären These.

Ein anderer Lösungsvorschlag zum Leib-Seele-Problem ist der Idealismus, der die Materie bzw. im Besonderen den Körper zugunsten des Geistes wegerklärt. Idealisten wie George Berkeley behaupten, dass materielle Gegenstände nicht existieren, es sei denn, sie werden geistig wahrgenommen und auch dann existieren sie nur als geistige Phänomene. Die "deutschen Idealisten" wie Fichte, Hegel und Schopenhauer nahmen Kant als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen, obwohl es umstritten ist, ob – und wenn ja - wie sehr Kant überhaupt selbst Idealist war. Idealismus ist auch ein großes Thema in der östlichen Philosophie. Verwandte Ansätze sind der Panpsychismus und der Panexperimentalismus, diese behaupten, alles habe einen Geist, anstatt alles sei im Geist. Alfred North Whitehead war ein wichtiger Vertreter dieses Ansatzes im 20. Jahrhundert.

Der Idealismus ist eine monistische Theorie, d.h. sie postuliert eine singuläre Substanz als seinskonstitutiv. Der neutrale Monismus, unterschiedlich ausbuchstabiert von Baruch de Spinoza und Bertrand Russel, möchte weniger extrem als der Idealismus sein und die Proobleme des Substanz-Dualismus vermeiden. Er behauptet, dass die Welt aus einer einzigen Substanz bestehe, diese aber weder geistig noch materiell/körperlich sei. Stattdessen sei diese Substanz zu geistigen oder materiellen Aspekten und Akten fähig – in diesem Sinne impliziert er eine Dual-Aspekt Theorie.

In den letzten hundert Jahrzehnten war ohne Zweifel der materialistische bzw. naturalistische Monismus die dominierende metaphysische Position bezüglich des Leib-Seele-Problems. Berühmte materialstisch-monistische Theorien sind u.a. diese: Type-Identitätstheorie, Token-Identitätstheorie, Funktionalismus, Reduktiver Physikalismus, Nichtreduktiver Physikalismus, Eliminativer Materialismus, Anomaler Monismus, Eigenschaftsdualismus, Epiphänomenalismus und Emergentismus (Übersicht).

Bekannte Philosophen des Geistes aus früherer Zeit sind u.a. diese: David Armstrong, Ned Block, David Chalmers, Patricia and Paul Churchland, Donald Davidson, Daniel Dennett, Fred Dretske, Douglas Hofstadter, Jerry Fodor, David Lewis, Thomas Nagel, Hilary Putnam, John Searle, John Smart, Ludwig Wittgenstein, and Fred Alan Wolf.

2.13. Determinismus und Willensfreiheit

Determinismus, Freier Wille

Determinismus ist die metaphysische Position, dass jedes Ereignis - einschließlich menschlicher Erkenntnis, Entscheidung und Handlung - kausal durch eine ununterbrechbare Kette von Vorkommnissen (vorher-)bestimmt ist. Nichts geschieht, was nicht schon längst festgestanden hätte. Die Kompatibilität von deterministischen Weltbild und menschlicher Willensfreiheit ist unter Philosophen umstritten und die zentrale Frage in der modernen Willensfreiheitsdebatte.

Das Problem der Willensfreiheit besteht in der Frage, ob rationale Akteure tatsächlich Kontrolle über ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen besitzen. Die Lösung dieses Problems erfordert ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen Freiheit und Verursachung auf der einen, und die Bestimmung, ob kausal-deterministische Weltbeschreibungen und Willensfreiheit sich gegenseitig ausschließen auf der anderen Seite. Einige Philosophen, bekannt als Inkompatibilisten, halten die Annahmen des Determinismus und die der menschlichen Willensfreiheit für nicht miteinander vereinbar. Wenn Sie Inkompatibilist sind und an den Determinismus glauben, müssen Sie folglich die Möglichkeit einer freien menschlichen Entscheidung verneinen, diese Position ist auch als harter Determinismus bekannt. Baruch de Spinoza und Ted Honderich sind zwei bekannte harte Deterministen.

Die umgekehrte Position nehmen die sogenannten Kompatibilisten (oder auch: weiche Deterministen) ein. Sie vertreten die Ansicht, dass die beiden Ideen kohärent miteinander in Einklang gebracht werden können. Zu ihren Vertretern zählen Thomas Hobbes und viele moderne Philosophen wie beispielsweise John Martin Fischer.

Inkompatibilisten, die den freien Willen akzeptieren, aber den Determinismus ablehnen, werden dem Libertarismus zugeordnet (nicht zu verwechseln mit dem politischen Libertarismus!). Robert Kane und Alvin Plantinga sind moderne Verteidiger dieser Theorie.

2.14. Religion und Spiritualität

Einige der wichtigsten metaphysischen Fragen in der Religionsphilosophie sind: (1) ob es einen Gott (Monotheismus), viele Götter (Polytheismus) oder gar keine Götter (Atheismus) gibt, oder ob die Existenz eines oder mehrerer Götter unerkennbar ist (Agnostizismus). (2) Ob eine göttliche Instanz direkt in das Weltgeschehen eingreift (Theismus), oder ob es ihre einzige weltliche Funktion war, die erste Ursache für das Universum gewesen zu sein (Deismus). (3) Und ob ein Gott oder mehrere Götter wesenhaft von der Welt verschieden (Panentheismus oder Dualismus), oder ob die beiden ein und dieselbe Entität sind (Pantheismus).

Haltungen zu diesen Fragen können religiöse Philosophien und Theologien fundieren.

Die Existenz Gottes wird von Ontologien manchmal ad-hoc angenommen bzw. benötigt, um Probleme der Subjektivität und des Relativismus zu vermeiden. Wenn jedes Subjekt die Welt in unterschiedlicher Weise wahrnehmen kann und es keinen objektiven Zugang zur Wahrnehmung einer unabhängigen Wirklichkeit gibt, wie kann es dann sinnvoll sein, eine solche unabhängige Realität zum Beispiel als Grundlage für die Wissenschaftstheorie hinzunehmen? Einige Philosophen, beginnend mit Descartes, erweitern, den Begriff des Geistes und der phänomenalen Wahrnehmung deshalb zu einem einzigen allumfassenden Gott-Geist, der alles zu jeder Zeit wahrnimmt. Dies erlaubt ihnen zu behaupten, dass es eine einzige erkennbare objektive Realität gibt, die dann Gegenstand der Metaphysik und der Wissenschaften sein kann.

3. Geschichte

3.1. Antike

3.1.1. Vorsokratiker

Vorsokratiker

Bereits bei den Vorsokratikern scheint das zentrale Motiv der Metaphysik in der Frage auf, aus welchem Stoff oder Element alles besteht, d. h., schon am Beginn der Philosophie steht der Versuch, das Weltganze aus einem einzelnen, einigendem (Ur-)Prinzip (Arché) zu begreifen.

Der Vorsokratiker Parmenides gilt als der Begründer der Ontologie. Er verwendet zum ersten Mal den Begriff des Seienden in seiner abstrakten Form. Für ihn gibt es nur ein Seiendes, das vollständig, einheitlich und erkennbar ist. Denn etwas zu erkennen, heißt zugleich, dass es ist (DK 28 B 3). Nicht-Seiendes ist nicht, man kann es weder erkennen, noch davon sprechen (DK 28 B 2). Das Seiende ist ungeworden und unvergänglich. Vielheit, Veränderung und Bewegung der Seienden sind bloßer Schein; ihre Annahme beruht auf Irrtümern der Sterblichen, denen aber auch die Fähigkeit des Erkennens zuteil ist (DK 28 B 16). Parmenides hatte einen großen Einfluss auf den weiteren Fortgang der metaphysischen Diskussion. Seine Gedanken wirkten weiter über Platon, Aristoteles bis zur christlichen Theologie und Philosophie des Mittelalters.

3.1.2. Platon

Mittelpunkt der Philosophie Platons ist die Idee (idea). In den Platonischen Dialogen fragt Sokrates nach dem, was gerecht, tapfer, fromm, gut usw. ist. Die Beantwortung dieser Fragen setzt die Existenz der Ideen, die in den Allgemeinbegriffen ausgedrückt werden, voraus. Die Idee ist das, was in allen Gegenständen oder Handlungen dasselbe bleibt, so sehr sich diese auch voneinander unterscheiden mögen. Sie ist die Form (eidos) oder das Wesen (usia) der Dinge. Die Ideen werden bei Platon durch eine Art geistiger „Schau“ (theoria) erkannt. Diese Schau erfolgt im Dialog, der die Kunst der richtigen Gesprächsführung (Dialektik) voraussetzt. Sie ist eine „Wiedererinnerung“ (anamnesis) der unsterblichen Seele an die vorgeburtlich geschauten Ideen.

Die Ideen sind das „Urbild“ (paradeigma) aller Dinge. Sie sind den Einzeldingen vorgeordnet, die an ihnen nur teilhaben (methexis). Nur sie sind im wahren Sinn des Wortes seiend. Die sichtbaren Einzeldinge stellen nur mehr oder minder vollkommene Abbilder der Ideen dar. Ihr Ort ist zwischen Sein und Nicht-Sein.

Die höchste Idee ist bei Platon die Idee des Guten. Sie ist das Prinzip aller anderen Ideen und gehört einer höheren Ordnung an. Zugleich ist sie letztes Ziel und Sinn allen menschlichen Handelns. Nicht allein die Tugenden, sondern das Wesen von allem wird erst durch das Gute erkannt. Denn nur wenn der Mensch weiß, wofür ein Ding „gut“, was also sein Ziel (telos) ist (vgl. auch Teleologie), ist er in der Lage, sein wahres „Wesen“ zu erkennen. Hier zeigt sich also der letztlich ethische Hintergrund der platonischen Metaphysik.

Platons Ideenlehre wurde in der Tradition häufig so verstanden, dass er eine separate Existenz der Ideen angenommen habe. Diese Zweiweltenlehre (Dualismus) führt im Mittelalter zum Universalienstreit.

3.1.3. Aristoteles

Für Aristoteles (384 v. Chr.–322 v. Chr.), der die Metaphysik als eigenständige Disziplin begründet, markiert diese den absoluten Anfang aller Philosophie, die allen einzelwissenschaftlichen Fragestellungen vorangeht.

Deren Forschungen beschäftigen sich jeweils nur mit bestimmten Teilgebieten oder Aspekten der Wirklichkeit bzw. des Seienden, nicht aber mit den zugrundeliegenden Voraussetzungen dieser Wirklichkeit bzw. des Seienden. Weil in ihr die Grundgesetze der theoretisch thematisierten Wirklichkeit untersucht werden, nennt Aristoteles die Metaphysik auch „Erste Philosophie“ (Philosophia prima), die der Secunda philosophia („Zweite Philosophie“), nämlich der Untersuchung der Natur („Physik“) vorausgeht.

Die aristotelische Metaphysik ist Wissenschaft vom Wesen des Seienden wie den ersten Gründen des Seins. Sie versucht das, was ist, begrifflich zu bestimmen, d. h. sie reflektiert die begrifflichen Strukturen der Wirklichkeit und ihrer Erfassung – auch in Hinblick auf die Erfahrungswissenschaften. Aristoteles unternimmt den Versuch, mit Hilfe allgemeingültiger logischer Prinzipien wie dem Satz vom Widerspruch oder dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten die Philosophie auf sicherem Boden zu begründen.

Die Klärung der ontologischen Grundlagen ist zugleich die Suche nach der Einheit und All-Einheit des Seienden als Grund aller Wirklichkeit. Als alleinige Ursache allen Seins sieht Aristoteles Gott an. Die Metaphysik geht also zwangsläufig zusammen mit der philosophischen bzw. natürlichen Theologie. Zusammen mit einigen Platonischen Dialogen, deren idealistische Ansätze Aristoteles verwandelnd aufnimmt, blieb die Metaphysik des Aristoteles bis heute das Grundbuch der Metaphysik, das die metaphysische Fachterminologie (s. o.) geformt hat (siehe auch Aristotelismus).

Da Philosophen früherer Zeiten oftmals Universalgelehrte waren, finden

sich unter den Schriften des Aristoteles sowohl Schriften metaphysischen Inhalts als auch Abhandlungen über Botanik und Zoologie etc. Eine

vollständige Trennung von Metaphysik und Naturwissenschaften wird sich erst in der Renaissance

durchsetzen. Für die Gelehrten der Antike war es nur konsequent, sich sowohl mit den erfahrbaren Dingen zu beschäftigen, als auch Fragen nach dem letzten (bzw. ersten) Grund für

diese Dinge zu stellen. Aus der Beschäftigung mit den konkreten Erscheinungen entstanden die Naturwissenschaften, die sich mit den Verhältnissen der Dinge (des Seienden) befassen und deren

Zustände und Wechselwirkungen innerhalb der von Menschen erkennbaren Natur beschreiben.

3.2. Mittelalter

Im Mittelalter wird die Metaphysik als die „Königin der Wissenschaften“

(Thomas von Aquin) betrachtet. Sie

steht vor der Aufgabe, die antike Überlieferung mit den Vorgaben

der christlichen Lehre zu vereinen.

Vorbereitet durch den spätantiken

Neuplatonismus versucht sie, das „wahre Sein“ und Gott spekulativ,

d. h. mit Hilfe der reinen Vernunft zu erkennen.

Zentrale Themen der mittelalterlichen Metaphysik sind die Unterschiede zwischen dem göttlichen und dem weltlichen Sein (Analogia entis), die Lehre von den Transzendentalien und die Gottesbeweise. Gott ist der unzweifelhafte, absolute Grund der Welt. Er hat diese aus dem Nichts geschöpft (creatio ex nihilo) und in ihrer Ordnung „nach Maß und Zahl“ (Weish 11,20 EU) gefügt. Beeinflusst von der antiken platonischen Philosophie manifestiert sich Metaphysik als eine Art 'Dualismus' von „Diesseits“ und „Jenseits“, von „bloßer sinnlicher Wahrnehmung“ und „reinem Denken als vernünftigem Erkennen“, von innerweltlicher „Immanenz“ und außerweltlicher „Transzendenz“.

Eine Grundfrage der mittelalterlichen – wie der gesamten Metaphysik – ist es, wie es der menschlichen Rationalität überhaupt möglich sein kann, an den ewigen und absoluten göttlichen Wahrheiten Anteil zu haben. Die pauschale Leugnung dieser Möglichkeit ist jedoch ebenso widersprüchlich wie eine radikale Metaphysik-Ablehnung (siehe unten).

3.3. Neuzeit

Mit Beginn der Neuzeit, die den Beginn des Niedergangs der traditionellen ontologisch-theologischen Metaphysik markiert, wird der Mensch zum alleinigen Maßstab der Philosophie (Subjektivismus): René Descartes (1596–1650) verfolgt als erster den methodischen Ansatz, die Metaphysik in das Subjekt „hineinzuholen“ und sie auf reiner, von empirischer Erfahrung freier, subjektiver Gewissheit zu gründen. Er nahm an, dass der Mensch angeborene Ideen (ideae innatae) von Phänomenen wie „Gott“ oder der „Seele“ besitze, die von höchster, unhinterfragbarer Klarheit bzw. Evidenz sind. Der Empirismus (John Locke, David Hume (1711–1776)), der sie mit „Greifen wir irgend einen Band heraus, etwa über Gotteslehre oder Schulmetaphysik, so sollten wir fragen: Enthält er irgend einen abstrakten Gedankengang über Größe und Zahl? Nein. Enthält er irgend einen auf Erfahrung gestützten Gedankengang über Tatsachen und Dasein? Nein. Nun so werft ihn ins Feuer, denn er kann nichts als Blendwerk und Täuschung enthalten“ verteufelte, hingegen bestritt die Existenz solcher angeborener Ideen als Grundlage der Wirklichkeitserkenntnis und stand damit naturgemäß der Metaphysik skeptisch gegenüber.

Das erste Buch der Neuzeit, das sich eigens mit der Metaphysik beschäftigte, war die Disputationes metaphysicae (1597) des Francisco Suárez. Hieran schloss die scholastische Schulmetaphysik an, die durch die Verbindung mit der Lehre Descartes von Christian Wolff (1679–1754) zu einer abschließenden Synthese gebracht wurde, und die Kant – teilweise fälschlich – für „die klassische Form der Metaphysik“ hielt.

Gleichzeitig wird sie den Zeitgenossen aber auch immer fragwürdiger: Metaphysik wird als „dunkel“, „dogmatisch“ und „nutzlos“ empfunden; Johann Georg Walch bezeichnet sie gar als „philosophisches Lexikon dunkler Kunstwörter, das nicht den geringsten Nutzen schafft“.

3.3.1. Immanuel Kant

Kant bedeutet auch für die Metaphysik eine „kopernikanische Wende“. Die klassische Metaphysik erscheint ihm nurmehr als eine

„Worthülse“ – andererseits fühlt er sich dennoch ihrem universalen Anspruch verpflichtet. Er will eine Metaphysik begründen, „die als Wissenschaft wird auftreten können“. Dazu muss er untersuchen, ob und wie Metaphysik überhaupt möglich ist. Kants Ansatz nach sind die letzten Fragen und das

allgemeine Gefüge der Wirklichkeit mit im Subjekt liegenden Bedingungen untrennbar verknüpft. Dies bedeutet für ihn, die Fundamente und Strukturen der menschlichen Erkenntnis systematisch zu

beschreiben und die Grenzen ihrer Reichweite zu bestimmen, insbesondere zwischen möglichen und illegitimen Erkenntnisansprüchen zu unterscheiden (Kritizismus). Diese Analyse legt Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft

(1781/87) vor. Entscheidend ist dabei die epistemologische Vorgabe, dass dem Menschen die Wirklichkeit prinzipiell

nur so erscheint, wie dies durch die besondere Struktur seiner Erkenntnisvermögen bedingt ist. Ein Erkenntniszugriff auf „Dinge an sich“ unabhängig von diesen Erkenntnisbedingungen ist daher

unmöglich.

Erkenntnis setzt für Kant Denken und Anschauung voraus. Metaphysische Gegenstände wie „Gott“, „Seele“ oder ein „Weltganzes“ sind aber nicht anschaulich gegeben. Die traditionelle Metaphysik sei daher undurchführbar. Sie müsste eine „geistige Anschauung“ voraussetzen, ein Erkenntnisvermögen, das ohne sinnliche Anschauung Zugriff auf ideelle Gegenstände hätte. Da wir ein solches Vermögen nicht besitzen, ist die traditionelle Metaphysik bloß spekulativ-konstruktiv. Kants Auffassung nach ist es beispielsweise prinzipiell nicht möglich, zu einer rationalen Entscheidung der zentralen Fragen zu kommen, ob es einen Gott, eine Freiheit des Willens, eine unsterbliche Seele gibt. Sein Fazit lautet:

„Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie

durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann; denn sie übersteigen alles

Vermögen der menschlichen Vernunft.“

– Immanuel Kant[17]

Ausgehend vom praktisch-sittlichen Handeln versucht Kant in der Kritik der praktischen Vernunft eine Neubegründung der Metaphysik. Die praktische Vernunft stelle notwendig „Postulate“ auf, deren Erfüllung die Voraussetzung sittlichen Handelns darstellt:

1. Die Freiheit des Willens muss gefordert werden, da ein sittliches Gesetz keinen Sinn hat, wenn es nicht zugleich die Freiheit dessen gibt, der das Gesetz erfüllen soll.

2. Die Unsterblichkeit der Seele ist notwendig, weil sich der konkrete Mensch in seiner natürlichen, nach Glückseligkeit suchenden Existenz dem moralischen Gesetz nur „in einem ins Unendliche gehenden Progressus“ annähern kann; diese Annäherung behält aber nur unter der Voraussetzung Sinn, dass der Tod sie nicht wertlos macht, sondern ihr „über das Leben hinaus“ Bedeutung verleiht.

3. Nur durch die Existenz Gottes aber ist garantiert, dass Natur und Sittengesetz letztlich miteinander versöhnt werden. Gott ist nur vorstellbar als ein Wesen, das sowohl die „von der Natur unterschiedene Ursache der gesamten Natur“ als auch eine aus „moralischer Gesinnung“ handelnde „Intelligenz“ ist.

3.3.2. Deutscher Idealismus

Deutscher Idealismus

Von Kant (der sich davon distanzierte und gegen ihre Anfreundungsversuche wehrte[18]) geht die Bewegung des Deutschen Idealismus aus, den einige als Höhepunkt in der Entwicklung metaphysischer Systeme ansehen, was spekulatives und systematisches Denken angeht. Diese Denkrichtung – vor allem durch Fichte, Schelling und Hegel repräsentiert – betrachtet die Wirklichkeit als geistiges Geschehen, in dem das reale in das ideale Sein „aufgehoben“ wird.

Der Deutsche Idealismus übernimmt die transzendentale Wende Kants, d. h., statt Metaphysik als das Streben nach objektiver Erkenntnis zu verstehen, beschäftigt er sich mit den subjektiven Bedingungen ihrer Möglichkeit, also inwieweit der Mensch aufgrund seiner Verfasstheit zu solchen Einsichten überhaupt in der Lage ist. Er versucht aber, die Selbstbeschränkung der Erkenntnis auf mögliche Erfahrung und bloße Erscheinung zu überwinden und zu einem Punkt zurück zu gelangen, an dem metaphysische Aussagen wieder absolute Geltung beanspruchen können: „absolutes Wissen“, wie es von Fichte bis Hegel heißt. Wenn nämlich – wie Kant meinte – die Inhalte der Erkenntnis zwar nur bezogen auf das Subjekt gelten, dieser Bezugspunkt aber nun selbst absolut ist – ein „absolutes Subjekt“ – dann habe die darauf bezogene (für das absolute Subjekt gültige) Erkenntnis ebenfalls absolute Geltung. Von diesem Ausgangspunkt aus glaubt der Deutsche Idealismus, den empirischen Gegensatz von Subjekt und Objekt (Subjekt-Objekt-Spaltung) übersteigen zu können, um das Absolute in den Griff zu bekommen.

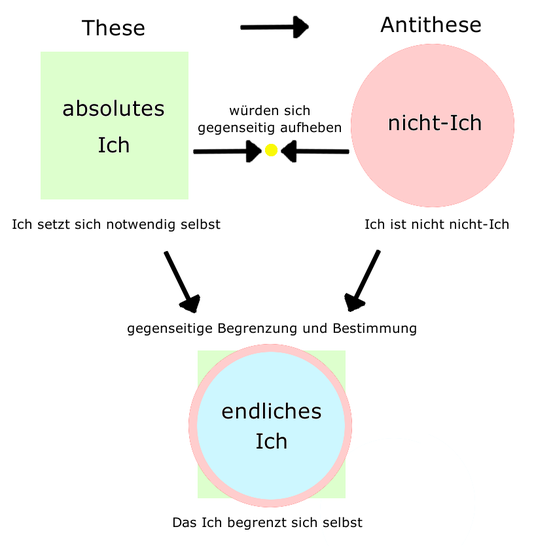

Für Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) ist das Absolute das „absolute Ich“ oder das absolute Subjekt. Dieses ist wesentlich durch seine Aktivität gekennzeichnet, der „Tathandlung“, in der Selbst- und Gegenstandsbewusstsein zusammenfallen. Fichte geht so weit, vom „Ich an sich“ zu sprechen. Der dem Ich entgegengesetzte Gegenstand wird bei ihm zum bloßen „Nicht-Ich“.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854) wendet dagegen ein, dass damit die Subjekt-Objekt-Zweiheit nicht wirklich überstiegen wird, sondern das Absolute in den einen Pol des Gegensatzes, die Subjektivität, zurückfällt. Das Absolute werde als bloß ich-hafte, subjektive Größe aufgefasst, ihre Objektivität dagegen als bloßes Nicht-Ich annulliert. Das Objekt müsse als gleichwertiger Gegenpol des Subjekts verstanden und die Subjekt-Objekt-Zweiheit noch radikaler überstiegen werden. Dies führt Schelling zur „absoluten Identität“, die vor aller Differenz, auch vor der ersten und höchsten Differenz des Bewusstseins zwischen Subjekt und Objekt, „absolute Indifferenz“ ist, weder Subjekt noch Objekt oder beides zugleich in absoluter, noch undifferenzierter Einheit (vgl. Coincidentia oppositorum).

Dagegen wendet Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) ein, dass aus reiner und absoluter Identität keinerlei Differenz entspringen oder begriffen werden könne (diese Identität sei „die Nacht, in der alle Kühe schwarz sind“): Die Wirklichkeit in ihrer Vielgestaltigkeit sei damit also nicht erklärbar. Die „Identität des Absoluten“ müsse daher so gedacht werden, dass diese schon ursprünglich sowohl die Möglichkeit als auch die Notwendigkeit einer Differenzierung in sich birgt. Das heißt, dass sich das Absolute selbst in seiner Identität durch die Setzung und Aufhebung nicht identischer Momente realisiere. Der „absoluten Identität“ Schellings setzt Hegel die dialektische Identität entgegen: die „Identität der Identität und der Nicht-Identität“. Von diesem Ausgangspunkt entwickelt er in der Wissenschaft der Logik das wohl letzte große System der abendländischen Metaphysik.

3.4. 19. Jahrhundert

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts tritt eine starke Ernüchterung

gegenüber der Metaphysik ein. Das Wort vom „Zusammenbruch der

metaphysischen Systeme“ macht die Runde und führt zum Aufkommen positivistischer Strömungen. Als Aufgabe des menschlichen Geistes wird nun die Beherrschung und Berechnung der

Wirklichkeit gesehen, nicht mehr die Frage nach ihrem Sinn.

Die Naturwissenschaften insgesamt übernehmen nun vorläufig die Rolle der Grundlagenwissenschaften. Diese sehen in der Metaphysik nur die falschen Fragen gestellt oder reine Scheinprobleme behandelt und fordern die Abdankung einer Disziplin, die in ihrem angeblich „vorwissenschaftlichen Fragen“ (Auguste Comte) nach dem Wesen und Sinn der Dinge nur die Wirklichkeit „verfälscht“. Die Umgestaltung der Philosophie zu einer reinen Erkenntnis- und Wissenschafts-theorie unter Aufgabe ihres metaphysischen Charakters hat dann in der Folge zu der absehbaren Instrumentalisierung der ehemaligen Universalwissenschaft durch

die Einzelwissenschaften geführt. Die Metaphysik sollte nun nur noch „Weltanschauungen“ entwerfen, die ein „allgemeines Bedürfnis“ nach Sinn und Orientierung befriedigen sollen.

3.5. 20. Jahrhundert

Wegen ihrer vermeintlich unklaren Zielsetzung, komplizierten Begriffsbildungen und Mangel an intersubjektiv überprüfbarem Erfahrungsbezug wurde die Metaphysik auch im 20. Jahrhundert oft kritisiert. Dabei wurde sie insbesondere aus dem Lager der sprachanalytischen Philosophie, des Logischen Empirismus sowie der Wissenschaftstheorie angegriffen.

Vor allem der Positivismus warf der Metaphysik immer wieder vor, dass sie ihre (sprachlichen) Grundlagen nicht reflektiere und als Theorien ausgebe, was nur „Gefühle“ seien. „Metaphysiker sind Musiker ohne musikalische Fähigkeit“ sagt Rudolf Carnap (1891–1970). Für Ludwig Wittgenstein (1889–1951) ist Philosophie ein „Kampf gegen die Verhexung des Verstandes durch die Mittel unserer Sprache“. Sie sei am Ziel, wenn sie sich selbst aufgehoben hat. Selbst von seinem Tractatus Logico-Philosophicus, der naturgemäß metaphysischen Charakter hat, distanziert er sich noch zum Schluss mit den Worten „Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt“. Karl Popper (1902–1994), der den Positivismus kritisierte, wandte sich auch gegen dessen feindschaftliches Verhältnis zur Metaphysik. Er sprach der Metaphysik jedoch nicht die Funktion eines sicheren Fundamentes zur Begründung des Wissens zu, sondern die Funktion metaphysischer Forschungsprogramme, die Anstoß für die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien geben. Diese Theorien enthalten dann die metaphysische Idee als logische Konsequenz, sind jedoch als Ganzes empirisch. Aus dieser Sicht ist Metaphysik keine erkenntnistheoretische Voraussetzung der Wissenschaft, sondern eine Konsequenz ihrer spekulativen Theorien. Gerhard Vollmer, der den umgekehrten Standpunkt vertrat, schwächte die Forderungen der Positivisten nach einer „metaphysikfreien Wissenschaft“ ab zu einer „Minimalen Metaphysik“, die nur noch logische Voraussetzungen des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses enthält, die selbst wissenschaftlich nicht beweisbar sind, z. B. die Einheitlichkeit der Welt.

Andererseits gab es aber im 20. Jahrhundert auch neue Zugangsversuche zur klassischen Metaphysik.

Die Phänomenologie Edmund Husserls (1859–1938) orientierte sich am Begründungsideal der Ersten Philosophie.

Bei Martin Heidegger (1889–1976) kam es ebenso zu einer Aufwertung der Ontologie, als er eine völlig verwandelte Seinstheorie vorlegte.

Seine Fundamentalontologie, die sich der existenzialen Analytik des menschlichen Daseins verschrieben hatte, stellte einen für die Moderne radikal neuen

Ansatz dar. Nicolai Hartmann (1882–1950) („kategorialanalytische Schichtontologie“) und Alfred North Whitehead

(1861–1947) haben ebenfalls beachtliche Neuentwürfe gewagt. In den letzten dreißig Jahren finden sich Versuche im angelsächsischen Raum,

Metaphysik zu formalisieren und zu axiomatisieren, etwa bei E. N. Zalta.

3.5.1. Analytische Ontologie

Fragen der Ontologie werden auch von analytisch geschulten Philosophen behandelt. In der Anfangsphase der analytischen Ontologie wurde dabei zumeist der Ansatz verfolgt, allgemeine Strukturen der Wirklichkeit mittels Sprachanalyse zu erfassen. In den letzten

Jahrzehnten verfolgt die analytische Ontologie alle Fragen, die direkt mit Strukturen und allgemeinen Eigenschaften von Wirklichkeit zusammenhängen, ohne an bestimmte Einschränkungen wie

diejenige

sprachanalytischer Methodik gebunden zu sein. Die Themen neuerer analytischer Ontologie schließen weitgehend die klassischen Themen ein. Zu ihnen zählen unter anderem die

grundlegenden Kategorien, also solche allgemeine Begriffe wie Ding, Eigenschaft oder Ereignis; ferner Begriffe wie Teil und Ganzes oder

(un)abhängig, die Attribute bestimmter Entitäten sind. Dabei wird

beispielsweise diskutiert, wie sich die verschiedenen Kategorien zueinander verhalten und ob sich eine Kategorie als fundamentale auszeichnen lässt. Sind einzelne Dinge etwa bloße Bündel

von Eigenschaften? Kann es allgemeine Ideen oder Eigenschaften (Universalien) geben, die unabhängig von Dingen existieren? Braucht man eine

eigene Kategorie des Ereignisses?

Auch in der analytischen Philosophie wird die Ontologie der Erkenntnistheorie

(Epistemologie) entgegengestellt. Dies ermöglicht unter anderem, ontologische

Fragen zu klären, ohne eine Vorentscheidung darüber zu treffen, ob die Ontologie „die Welt“ beschreibt, wie sie „an sich“ ist, oder nur, wie sie uns erscheint bzw. in unseren Theorien beschrieben wird. Bisweilen wird eine strikte Trennung zwischen Ontologie und Epistemologie auch

kritisiert.

Willard Van Orman Quine ist ein Vertreter der analytischen Tradition und hat sich besonders mit dem Problem der Frage nach den Identitätsbedingungen für Entitäten der verschiedenen Kategorien beschäftigt. Die Frage lautet: Wie sind die Exemplare A und B der Kategorie X miteinander identisch bzw. wann unterschiedlich? Quines Antwort hierauf ist der berühmte Ausspruch „No entity without identity“. Ausgedrückt wird hier die Ansicht, dass wenn man eine Entität annimmt, man auch sagen können muss, wann Exemplare dieser Art auch identisch sind.

Daneben führte Quine in seinem Aufsatz „Was es gibt“ den Begriff der „ontologischen Verpflichtung“ (ontological commitment) ein und prägte in diesem Zusammenhang den Slogan „Sein ist, der Wert einer gebundenen Variable zu sein“. Die ontologischen Verpflichtungen, die Behauptungen mit sich bringen, sind die Objekte, die angenommen werden müssen, wenn sie wahr sind. Nach Quine enthalten Aussagen der Alltagssprache jedoch gelegentlich eine irreführende Bezugnahme auf angebliche Entitäten. Deutlich wird dies bei der Aussage „Pegasus existiert nicht“. Pegasus muss hier, wie es scheint, in einem gewissen Sinne bereits existieren, damit ihm die Existenz abgesprochen werden kann. Die eigentlichen ontologischen Verpflichtungen erschließen sich nach Quine erst, wenn solche trügerischen Gegenstandsbezugnahmen durch eine Überführung in die „kanonische Notation“ der Prädikatenlogik getilgt worden sind.[19]

Verweise

Buddhismus: In einigen Zweigen der buddhistischen Philosophie existieren verschiedene metaphysische Traditionen, die Fragen über das Wesen der Wirklichkeit anhand der Lehren der früheren Texte des Buddhas erörtern. Der Buddha der frühen Texte legte seinen Fokus nicht auf metaphysische Fragen, sondern auf ethische und spirituelle Ausbildung, und in manchen Fällen weist er metaphysische Fragen sogar als nicht-hilfreich ab (unbestimmte Avyakta). Die Entwicklung der buddhistischen Metaphysik begann deshalb erst nach dem Tod des Buddhas mit dem Aufstieg der Abhidharma-Traditionen. Die buddhistischen Abhidharma-Schulen entwickelten ihre Analyse der Wirklichkeit basierend auf dem Konzept der Dharmas, die die letzten physischen und geistigen Ereignisse sein sollen. Noa Ronkin nannte diesen Ansatz "phänomenologisch".

Spätere buddhistische Schulen, einschließlich der Madhyamika Schule von Nagarjuna, entwickelten die Lehre der Leere (shunyata) aller Phänoneme und des Dharmas, welche jede Art von Substanz kategorisch ablehnt. Dieser Ansatz wurde als eine Form von Anti-Fundamentalismus und Anti-Realismus interpretiert, der meint, dass die Wirklichkeit keine letzte Essenz oder keinen Grund besitze. Indessen entwickelte die Schule der Yogacara eine Theorie namens „nur Bewusstsein“ (vijnapti-matra), die später als eine Form des Idealismus und der Phänomenologie interpretiert wurde und den Unterschied zwischen dem Bewusstsein und den Objekten des Bewusstseins aufheben möchte.

Edmund Husserl: spricht in seinen Ideen

zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (auch Ideen I) von Noesis und Noema als

Grundmomenten der Gegenstandskonstitution und somit als Grenze des Sagbaren (siehe auch Ludwig Wittgenstein). So ist z. B das Noema der Wahrnehmung eines Baumes das „Baumwahrgenommene“. Dieses unterscheidet sich aber nun

fundamental von dem Baum, der z. B. verbrennen kann, während die Baumwahrnehmung das nicht kann, da sie keine realen Eigenschaften besitzt. Allerdings besitzt die Baumwahrnehmung ihre eigene

gegenständliche Sinnhaftigkeit: z. B. können Bäume wachsen, sind anzufassen etc. Der Baum wird also als etwas aufgefasst, das so und so strukturiert ist. Dass wir etwas als

etwas vermeinen, ist der zentrale Gedanken Husserls, die sogenannte

Intentionalität. Der Stoff (griech.: hyle) unserer Wahrnehmung wird erst durch den intentionalen Akt als z. B. real, phantasiert, geträumt

usw. gemeint. Was bedeutet, wir legen der Hyle einen Sinn bei. Nun bekommen nach Husserl z. B. die Gegenstände der Biologie ebenfalls einen Sinn beigelegt, z. B. „bewegt sich von selbst

und reproduziert sich“. Die dahinter stehende Sinnhaftigkeit ist die sogenannte materiale Ontologie, die Husserl auch als regionale Ontologie bezeichnet. Nach Husserl

sind diese regionalen Ontologien die Grundlage für die Wissenschaften, konstituieren sie doch erst den Gegenstandssinn der Themen der einzelnen Wissenschaften.

Fermi-Paradoxon: Warum kam uns bisher noch niemand aus dem Universum besuchen? Das Universum enthält fast 100 Milliarden

Galaxien, die weit alter als die unsere sind. Angesichts des Potenzials, das zur Entwicklung des Lebens führte und uns inzwischen interstellare Reisen im Universum ermöglicht, und der

Radiowellen, die wir aussenden und durch die man unsere Existenz wahrnehmen kann, ist es sonderbar, dass wir noch keinen Besuch von Aliens erhielten. Enrico Fermi (1901 - 1954) und einige seiner

Freunde begannen 1950 darüber nachzudenken, warum wir so allein zu sein scheinen. Für Fermi, der überzeugt war, dass es im Universum von fortgeschrittenen Zivilisationen nur so wimmelt, schien

dies ein beunruhigendes Paradoxon zu sein. "Wo sind die alle?", fragte er.

"Zivilisationen entstehen ... innerhalb ihrer eigenen Sonnensysteme, ohne interstellare

Kolonisationen."

- Jennifer Ouellette, Wissenschaftsautorin

Einige Wissenschaftler reagierten auf Fermis Paradoxon, indem sie auf die "Rare Earth Hypothese" verwiesen. Ihr zufolge herrschen spezielle, günstige Bedingungen für

Leben vermutlich nur auf der Erde und kaum anderswo, so dass trotz der Vielzahl von Sternen intelligentes Leben im Universum nur weit verstreut vorkommen könnte - wenn überhaupt. Andere

Überlegungen gehen davon aus, "sie" seien längst hier, ohne dass sie uns ihre Existenz signalisiert oder wir ihre Signale bemerkt haben.

Fermi ging davon aus, dass interstellare Kolonisation möglich sei, indem man Raketenschiffe erfindet und sie mit Robotern bemannt. Das mag naiv klingen, doch die

zehn Milliarden alte Geschichte des Universums sollte jedweder Lebensform genügend Zeit gelassen haben, sich zu entwickeln und ein Gebiet jenseits der eigenen Galaxis zu erkunden. Allerdings:

Falls sich woanders fortgeschrittenes Leben entwickelt hat, warum sollte es hierher IJ unseren Winkel mit einem unspektakulären Milchstraßensystem kommen? Schließlich ist es, wie der berühmte

Astronom Carl Sagan (1934 - 1996) einmal sagte, "ein sehr großer Kosmos".

Georg Wilhelm Friedrich

Hegel: geht davon aus, dass im

Erkenntnisprozess das Denken in der Beziehung zum Gegenstand erst seine Bestimmung

erfährt und steht damit im Gegensatz zu Immanuel

Kant, der das Denken unabhängig vom Erkenntnisgegenstand sieht. Denken und Gegenstand sind damit nicht mehr

eigenständige Entitäten. In diesem Sinne verbindet Hegel die realistische und konstruktivistische Ontologie.

Jean-Paul

Sartres: Hauptwerk Das Sein und das

Nichts hat den Untertitel „Versuch einer phänomenologischen Ontologie“. Der Untertitel zeigt den Anspruch

des Werkes, Phänomenologie und Ontologie zu verbinden. Sartres Vorgehen ist dabei von einer „regressiven Analyse“

gekennzeichnet, die von der phänomenologischen Betrachtung einzelner Phänomene, z. B. Sprache,

Angst, Freiheit etc. nach deren allgemeinen, ihnen zugrunde liegenden notwendigen Strukturen fragt: Was muss der Mensch sein, dass er Angst

haben kann? Im Grunde ist die Betrachtung in Das Sein und das Nichts die Darstellung komplexer menschlicher Strukturen, als Ausdruck eines Seins, das einen besonderen

Bezug zum Nichts hat, daher der Name des Werkes. Sartre unterscheidet hier zwischen dem

menschlichen Sein, als

einem Sein, das nicht ist, was es ist und das ist, was es nicht ist (für sich sein) und dem Sein, das ist, was es ist (an sich sein). Der beeindruckende Aspekt dieses

Denkens für die anthropologische Betrachtung des Menschen liegt darin, dass Sartre den Menschen nicht als Komposition verschiedener Handlungen oder Eigenschaften denkt, sondern als eine Totalität: jede Handlung, jede Bewegung ist Ausdruck eines Gesamten, führt auf ein Ganzes zurück und enthüllt die Totalität des Seins des Einzelnen.

Martin

Heideggers: Werk ist in großen Teilen bestimmt von der Frage nach dem Sinn von Sein, also der Frage nach

dem, was wir meinen, wenn wir sagen „ich bin, es ist, etc“, insbesondere in seinem ersten Hauptwerk Sein und Zeit. Nach Heidegger ist die Frage nach dem „Sinn von Sein“ selbst in der Geschichte der Metaphysik in

Vergessenheit geraten (Seinsvergessenheit). Zwar habe Aristoteles

in seiner Metaphysik eine Kategorisierung der verschiedenen Seinsregionen

des Seienden geliefert, indem er die unabhängige Substanz von der

abhängigen

Akzidenz unterscheidet, die Frage nach dem Sinn

von Sein selbst habe er aber nicht gestellt. Hier sieht Heidegger die Ursache dafür, dass die Frage nach dem Sinn von Sein hinter die Frage nach dem Seienden

gerückt ist. Diese Thematik durchzieht seiner Meinung nach die gesamte Philosophiegeschichte (siehe

auch ontologische Differenz).

Dem setzt Heidegger nun seine Fundamentalontologie entgegen. Heideggers Ansatz soll diese Frage neu stellen. Um jedoch

diese Frage zu stellen (so seine Analyse der Fragestruktur in Sein und Zeit), muss neben dem Gefragten und dem Erfragten noch ein Befragtes betrachtet werden. Das Befragte wird aber

dahingehend ausgesucht, dass es auch die Antwort geben könnte. Das einzige Wesen aber, das diese Frage überhaupt stellen und beantworten kann, ist der Mensch, „dem Sein, dem es in seinem Sein um

sein Sein selber geht“ (so in Sein und Zeit). Gegen den Vorwurf, es handele sich bei seinem Ansatz um eine

Anthropologie, setzt sich Heidegger zur Wehr: ihm gehe es um eine Klärung des Sinns von Sein durch den Durchgang durch

die Befragung des Menschen.

Heidegger wird diesen Vorwurf seinerseits Jean-Paul Sartre machen.

Parmenides: war einer der ersten, der eine ontologische Charakterisierung der grundsätzlichen Natur des Seins vornahm. Im Prolog oder Proömium seines Lehrgedichts Von der Natur beschreibt er, dass von nichts nichts kommt, und deshalb das Sein ewig ist. Daher sind unsere Meinungen über die Wahrheit oft falsch und trügerisch. Zwei Wege führen nach den Weisungen der Göttin zum Ziel: der Weg der Wahrheit und der Weg der Meinungen. Der erste stimmt mit der Einheit überein, der zweite mit der Vielheit. Er ist nur äußerer Schein.[20] Denken setzt Sein voraus.[21] Vieles in der westlichen Philosophie und Wissenschaft – einschließlich der grundlegenden Konzepte der Falsifizierbarkeit und des Energieerhaltungssatzes – sind aus dieser Ansicht hervorgegangen. Diese Wissenschaft postuliert, dass Sein das ist, was durch das Denken begriffen, erstellt oder besessen werden kann. Nach Parmenides kann es weder Leere noch Vakuum geben, und wahre Wirklichkeit kann weder entstehen noch vergehen. Vielmehr ist die Gesamtheit des Seienden ewig, einzig, gleichmäßig und unveränderlich, unbeweglich, wenn auch nicht unendlich.[22] Parmenides postuliert daher, dass der Wandel, wie er in der alltäglichen Erfahrung wahrgenommen wird, nur eine Illusion ist. Hierin stimmt er mit seinem Schüler Zenon von Elea überein, dem das Schildkrötenparadox zugeschrieben wird. Alles, was erfasst werden kann, ist nur Teil einer umfassenden Einheit. Diese Idee antizipiert das moderne Konzept einer letzten großen vereinheitlichenden Theorie, welche die gesamte Existenz im Sinne einer miteinander verbundenen sub-atomaren Wirklichkeit erklärt, die uneingeschränkt gilt.

Thomas von Aquin: Der Begriff des Seins bei Thomas von Aquin lässt

sich folgendermaßen darstellen: Ein Kernelement der thomistischen Ontologie ist die Lehre von

der analogia entis. Sie besagt, dass der Begriff des Seins nicht eindeutig, sondern analog ist, also das Wort „Sein“ einen unterschiedlichen Sinn

besitzt, je nachdem, auf welche Gegenstände es bezogen wird. Demnach hat alles, was ist, das Sein und ist durch das Sein, aber es hat das Sein in verschiedener Weise. In höchster und eigentlicher

Weise kommt es nur Gott zu: allein er ist Sein. Alles andere Sein hat nur Teil am Sein und zwar entsprechend seinem Wesen. In allen

geschaffenen Dingen muss also Wesen (essentia) und

Existenz (existentia) unterschieden werden; einzig bei Gott fallen diese zusammen.

Auch die Unterscheidung von Substanz und Akzidenz ist für das System des Thomas bedeutend. Hierzu heißt es: „Accidentis esse est inesse“, also „Für ein Akzidenz bedeutet zu sein, an etwas zu sein“. In die gleiche Richtung geht sein „Accidens non est ens sed entis“, also „Ein Akzidenz ist kein Seiendes, sondern ein zu etwas Seiendem Gehörendes“.

Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die von Materie und Form. Einzeldinge entstehen dadurch,

dass die Materie durch die Form bestimmt wird (siehe

Hylemorphismus). Die Grundformen Raum und Zeit haften untrennbar an der Materie. Die

höchste Form ist Gott als Verursacher (causa efficiens) und als Endzweck (causa finalis) der Welt. Die ungeformte Urmaterie, das heißt der erste Stoff, ist

die materia prima.

Um die mit dem Werden der Dinge zusammenhängenden Probleme zu lösen, greift Thomas auf die von Aristoteles geprägten Begriffe Akt und Potenz zurück. Weil es in Gott keine (substanzielle) Veränderung gibt, ist er actus purus, also „reine Wirklichkeit“.

[1] Heinrich Schmidinger: Metaphysik. Ein Grundkurs. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 2000, ISBN 3-17-016308-6, S. 13.

[2] siehe: analytische Metaphysik.

[3] Dies ist nach Martin Heidegger die „Grundfrage der Metaphysik“, vgl. z. B. „Was ist Metaphysik?“.

[4] Auch diese beiden Wendungen gehen auf Heideggers Wortwahl zurück, vgl. etwa Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24, 137: „Die antike Philosophie interpretiert und versteht das Sein des Seienden, die Wirklichkeit des Wirklichen, als Vorhandensein“ und 152: „was die Wirklichkeit des Wirklichen konstituiert, die Ideen, [sind] nach Platon selbst das eigentlich Wirkliche“.

[5] Sophistes (237a-263e)

[6] Vgl. Albert Keller: Sein. In: Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Kösel, München 1974

[7] Vgl. z. B. Barry Smith: Aristoteles 2002 (PDF; 108 kB). In: Thomas Buchheim, Hellmut Flashar, R. A. H. King (Hrsg.): Kann man heute noch etwas anfangen mit Aristoteles? Meiner, Hamburg 2003, S. 3–38.

[8] Vgl. z. B. Jorge J. E. Gracia (Hrsg.): The Transcendentals in the Middle Ages, Topoi 11,2 (1992); Martin Pickave (Hrsg.): Die Logik des Transzendentalen, Miscellanea Mediaevalia Bd. 30, Berlin: De Gruyter 2003

[9] Für den Begriff Eigenschaftsindividuen spricht sich Uwe Meixner aus: Einführung in die Ontologie, WBG, Darmstadt 2004, S. 43–44

[10] Kevin Mulligan, Peter Simons, Barry Smith: „Truth-Makers“, Philosophy and Phenomenological Research, 44 (1984), S. 287–321

[11] Herbert Hochberg: The Positivist and the Ontologist. Bergmann, Carnap and Logical Realism, Rodopi, Amsterdam 2001, S. 128–132

[12] Peter F. Strawson: „Truth“, Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl.Vol. 24 (1950), nachgedruckt in: Logico-Linguistic Papers, Methuen, London 1971

[13] Donald Davidson: „The Structure and Content of Truth“, The Journal of Philosophy, 1990, S. 279–328

[14] David M. Armstrong: A World of States of Affairs. Cambridge University Press, Cambridge 1997 (deutsch: Sachverhalte, Sachverhalte. Berlin 2004), im Überblick als Aufsatz: A World of States of Affairs (PDF; 1,4 MB), in: Philosophical Perspectives 7 (1993), 429–440

[15] Rolf-Peter Horstmann: Ontologischer Monismus und Selbstbewusstsein (PDF; 128 kB), abgerufen am 23. Juni 2012

[16] Wolfgang Künne: Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie. 2. Aufl. Klostermann, Frankfurt 2007

[17] KrV – Vorrede zur ersten Auflage

[18] Immanuel Kant: Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre. Allgemeine Literatur Zeitung (Jena), Intelligenzblatt Nr. 109. 28. August 1799, S. 876–878.

[19] Kritisch zu Quine: Hans Johann Glock: Does ontology exist? (PDF; 226 kB) Philosophy, 77(2/2002), 235–256, deutsch: Ontologie – Gibt’s das wirklich? (PDF; 47 kB), in: P. Burger und W. Löffler (Hrsg.): Meta-Ontologie, Mentis, Paderborn 2003, 436–447

Weblinks

· Peter van Inwagen: Eintrag in Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

· Metaphysics at PhilPapers

· Metaphysics at the Indiana Philosophy Ontology Project

· "Metaphysics". Internet Encyclopedia of Philosophy.

· Metaphysics at Encyclopædia Britannica

· The Metaphysics of Origin by A.D. Toms

· Edward Craig: Metaphysics, in E. Craig (Hrsg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London 1998.

· R. Eisler: „Metaphysik“ im Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904)

· J. B. Lotz, W. Brugger: Allgemeine Metaphysik. 3.Auflage. München 1967 (nach neuscholastischer Methode)

· Jan A. Aertsen: Die Transformation der Metaphysik im Mittelalter. Information Philosophie, 2008

· Christian Thies: Vorlesungsskripte (Memento vom 12. Oktober 2006 im Internet Archive)

· Philipp Keller: Wenn Sachen einander brauchen – Themen der zeitgenössischen Metaphysik. Seminarunterlagen (Memento vom 28. September 2009 im Internet Archive)

· Sami Pihlström: The Return of Metaphysics? (PDF; 272 kB) Problems with Metaphysics as a Philosophical Discipline

· METAPHYSICA (internationale Zeitschrift zur Metaphysik und Ontologie mit umfangreichen Downloads)

· Eckart Löhr: Die metaphysischen Anfangsgründe der Welt.

Stand: 2017

Philoclopedia

Philoclopedia

tsSLAueP (Mittwoch, 15 November 2023 19:07)

1

tsSLAueP (Mittwoch, 15 November 2023 16:20)

1

WissensWert (Mittwoch, 19 Dezember 2018 00:03)

https://www.youtube.com/watch?v=BM8OUtCusbA

WissensWert (Dienstag, 18 Dezember 2018 23:47)

https://www.youtube.com/watch?v=Aou9cuPWuDI