Antireduktive Argumente

In der Philosophie des Geistes bezeichnet ein antireduktives Argument gemeinhin ein Argument gegen die explanatorische Reduzierbarkeit des Mentalen auf das Physische.

Traditionell galt für viele Philosophen, dass Bewusstsein eine Art "geistige Innenwelt" ist, die insbesondere zwei Merkmale aufweist:

1. Die Innenwelt ist nach außen privat. Kein Außenstehender kann wissen, was in meinem Geist vorgeht.

2. Die Innenwelt ist nach innen transparent. Nur Ich kann wissen, was in meinem Geist vorgeht. Wenn ich etwas denke, weiß ich, dass und was ich denke; wenn ich Schmerzen empfinde, weiß ich, dass ich Schmerzen empfinde; und auch wenn ich die Absicht habe, die Hand zu heben, bin ich mir dessen bewusst.

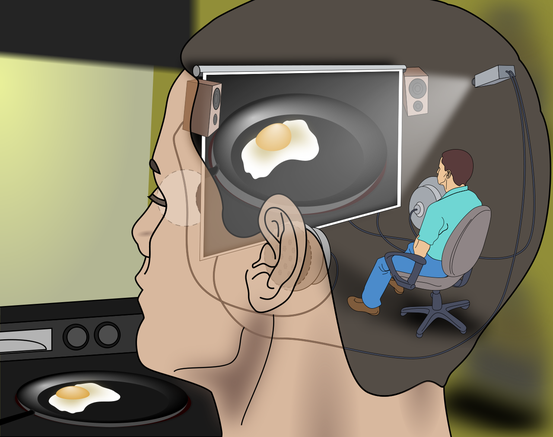

Daraus entstand das Bild des Bewusstseins als ein inneres (cartesianisches) Theater, in dem sich der Geist selbst dabei zuschaut, was er tut und was mit ihm geschieht.

Laut dem Philosophen Gilbert Ryle ist das Bild des inneren Theaters jedoch völlig verfehlt: Einen Geist zu haben bedeutet nicht, dass sich im Innern einer Person Dinge abspielen, über die nur die Person selbst informiert ist. Es bedeutet vielmehr, dass diese Person über bestimmte Fähigkeiten und Dispositionen verfügt, die sich in ihrem Verhalten zeigen. Auch wenn Ryles Logischer Behaviorismus inzwischen verworfen wurde, wird seine Grundauffassung inzwischen von den meisten heutigen Philosophen geteilt: Bei geistigen Vorgängen handelt es sich nicht um mysteriöse Phänomene in einer mysteriösen Innenwelt. Das geistige Leben einer Person besteht vielmehr darin, dass sie mentale Eigenschaften besitzt, die sich in mentalen Zuständen bilden und verändern.

Doch damit sind die epistemischen Fragen, die mit dem Bild des inneren Theaters beantwortet werden sollen, nicht hinfällig. Auch im Hinblick auf mentale Eigenschaften kann man fragen:

1. Besitzt jede Person einen privilegierten Zugang zu ihren mentalen Eigenschaften, d.h. ist sie auf andere und direktere Weise über diese Eigenschaften informiert als andere Personen?

2. Ist jede Person über alle ihre mentalen Eigenschaften vollständig informiert?

Die für das Leib-Seele-Problem eigentlich relevanten ontologischen Fragen sind durch Ryles Analyse keineswegs geklärt. Das Bild vom cartesianischen Theater entspringt der intuitiven Vorstellung, dass der Geist etwas substantiell anderes als der Körper sei (also z.B. eine Seele). Wenn diese Vorstellung aufgegeben werden soll, muss geklärt werden, wie mentale Eigenschaften ontologisch sonst realisiert sind.

Die meisten Philosophen, Psychologien, Kognitions- und Neurowissenschaftler meinen, dass mentale Eigenschaften natürlich sind. D.h., dass sie physisch etwa durch funktionale, behaviorale oder einfach neuronale Zustände realisiert werden.

Der moderne Versuch der Naturalisierung mentaler Eigenschaften ist mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert. Diese betreffen v.a. die folgenden mentalen Eigenschaften:

1. Intentionalität: Die Eigenschaft mentaler Zustände, sich auf etwas zu beziehen. Der Gedanke, dass noch Milch im Kühlschrank ist, bezieht bspw. auf die Milch im Kühlschrank.

2. Qualia: Die Eigenschaft mentaler Zustände, sich auf eine bestimmte Weise anzufühlen. Schmerz fühlt sich bspw. auf eine bestimmte Weise an.

In der jüngeren Philosophie des Geistes werden einige Argumente und Gedankenexperimente diskutiert, die zeigen sollen, dass v.a. Qualia:

- nicht wissenschaftlich erklärt werden können

und das wissenschaftliche Wissen daher unvollständig ist.

- nicht auf physische Eigenschaften epistemisch reduziert werden können und deshalb emergente Eigenschaften physischer Zustände sind bzw. über diese supervenieren. Oder aber, dass sie deshalb nicht natürlich sind, dann sind dies prinzipielle Argumente gegen den Naturalismus und Physikalismus.

1. Das Problem phänomenaler Zustände

Das Qualia-Problem ist gar nicht so einfach zu verstehen. Was ist eigentlich genau damit gemeint, dass manche mentale Zustände einen "qualitativen" oder "phänomenalen" Charakter besitzen? Schon die Begriffsanalyse bereitet einige Schwierigkeiten.

„You ask: What is it that philosophers have called qualitative states?

I answer, only half in jest: As Louis Armstrong said when asked what jazz is,

‘If you got to ask, you ain’t never gonna get to know’“

- Ned Block

1.1. Thomas Nagel: What is it like to be a bat?

Ein erster Definitionsversuch kam vom Philosophen Thomas Nagel, dieser wies darauf hin, dass es bei phänomenalen Zuständen immer ein ‘what it is like’ gibt. Es ist auf eine bestimmte Weise oder fühlt sich auf eine bestimmte Weise an, in einem dieser Zustände zu sein. Im Deutschen können wir auch sagen, dass sich die mentalen Zustände, mit denen ein phänomenaler Charakter verbunden ist, dadurch auszeichnen, dass man in diesen Zuständen nicht nur ist, sondern dass man sie erlebt.

Ich kann durchaus wissen, wie hoch mein Blutdruck ist; dennoch erlebe ich ihn nicht. Ganz anders ist es bei einem Zahnschmerz, von dem ich nicht nur weiß, dass ich ihn habe, sondern den ich vielmehr auch heftig spüre. Wenn wir uns unserer Empfindungen bewusst sind, scheint das also nicht nur zu heißen, dass wir wissen, dass wir sie haben, sondern auch, dass wir sie erleben, dass wir eine Erfahrung machen, die durch eine spezifische Erlebnisqualität gekennzeichnet ist.

Beispiele für phänomenale Erlebnisse:

Jeder weiß,

· wie

eine Erdbeere schmeckt,

· wie

sich eine Sirene anhört,

· wie

faule Eier riechen oder

· wie

sich ein Über-den-Rücken-Streicheln anfühlt.

Und wenn jemand sagt, er wisse trotzdem noch nicht, worin der qualitative Charakter etwa eines Geschmackseindrucks bestehe, dann können wir diesem Unverständnis so begegnen: Wir geben ihm einen Schluck Wein zu trinken, lassen ihn danach ein Pfefferminzbonbon lutschen und geben ihm dann noch einen Schluck desselben Weins mit der Bemerkung: "Das, was sich jetzt geändert hat, das ist der qualitative Charakter deines Geschmackserlebnisses."

Aber was ist eigentlich das Besondere an Qualia? Warum stellt der qualitative Charakter von manchen mentalen Zuständen ein potentielles Problem für den Physikalismus dar? Laut Nagel ist es der Umstand, dass Erlebnisqualitäten bzw. Qualia subjektiv sind, d.h. dass sie notwendig an eine bestimmte Einzelperspektive gebunden sind. Die Physik dagegen ist objektiv; sie beschreibt die Welt aus der Dritte-Person-Perspektive.

„Wenn der Physikalismus verteidigt werden soll, müssen phänomenologische [d.h. phänomenale] Eigenschaften selbst physikalisch erklärt werden. Wenn wir aber ihren subjektiven Charakter untersuchen, scheint so etwas unmöglich zu sein. Der Grund dafür ist, dass jedes subjektive Phänomen mit einer einzelnen Perspektive verbunden ist; und es scheint unvermeidlich, dass eine objektive physikalische Theorie von dieser Perspektive abstrahieren wird.“

Thomas Nagel: What is it like to be a bat?, S. 262f.

Was meint Nagel hier mit ‘subjektiv’? Und was sind Erfahrungsperspektiven? Die Antwort ist simpel: Jeder – egal mit welchen Wahrnehmungsorganen er ausgestattet ist und egal was er fühlen und empfinden kann – kann wissen, was es heißt, quadratisch zu sein oder 50 kg zu wiegen. Er muss dafür nicht selbst quadratisch sein oder 50 kg wiegen. Es kann also nur der wissen, wie es ist, Zahnschmerzen zu haben, der selbst solche Schmerzen fühlen kann oder der sich zumindest vorstellen kann, wie es wäre, solche Schmerzen zu haben. Nur wer diese Erfahrungsperspektive einnehmen kann, kann den entsprechenden Begriff erwerben bzw. verstehen.

Eine Tatsache ist subjektiv, wenn sie nur mit Hilfe von subjektiven Begriffen erfasst werden kann – d.h. mit Hilfe von Begriffen, die nur erwerben kann, wer in der Lage ist, eine bestimmte Erfahrungsperspektive einzunehmen. Objektiv sind demgegenüber die Tatsachen, „die aus verschiedenen Perspektiven und von Individuen mit verschiedenen Wahrnehmungssystemen beobachtet und verstanden werden können“ (Nagel, 267). Objektive Tatsachen können also mit Hilfe von Begriffen erfasst werden, für deren Erwerb keine spezielle Erfahrungsperspektive erforderlich ist.

Nagel zufolge sind danach alle physikalischen Tatsachen – sozusagen per definitionem – objektiv. Wie soll es dann aber möglich sein, ihrer Natur nach subjektive mentale Zustände auf objektive physikalische Zustände zu reduzieren? Das erscheint unmöglich sein. Weshalb Nagel denkt, dass kein Wissenschaftlicher und generell kein Mensch je wissen kann, wie es ist eine Fledermaus zu sein. Wir werden nie wissen, ob es sich für eine Fledermaus zum Beispiel wie "hören", wie "sehen" oder ganz anders anfühlt, wenn sie sich via Echoortung ein Bild von der Umgebung macht.

Fassen wir also zusammen:

1.

Es gibt Begriffe, die nur erwerben kann, wer in der Lage ist, eine bestimmte Erfahrungsperspektive einzunehmen.

2. Tatsachen, die man nur erfassen kann, wenn man über derartige Begriffe verfügt, sind subjektive Tatsachen.

3. Tatsachen, die die Frage betreffen, wie es ist, bestimmte Empfindungen zu haben, sind in diesem Sinne subjektiv.

4. Zumindest im Augenblick haben wir noch keinerlei Vorstellung davon, wie es möglich sein soll, ihrer Natur nach subjektive mentale Zustände auf objektive physikalische Zustände zu

reduzieren.

1.2. Frank C. Jacksons Argument des unvollständigen Wissens

Mary lebt seit ihrer Geburt in einer schwarz-weißen Umgebung. Trotzdem gelingt es ihr, sich zu einer Expertin in Fragen der Wahrnehmung auszubilden. Am Ende dieser Ausbildung, so die Annahme, verfügt sie über alle physikalischen Informationen bezüglich das, was vorgeht, wenn ein Normalsichtiger eine reife Tomate oder den blauen Himmel sieht oder wenn er Wörter wie ‘rot’ und ‘blau’ verwendet.

Mary weiß also u.a.: (1) Welche Wellenlänge elektromagnetische Strahlung hat, die bei schönem Wetter vom Himmel auf die Retina gelangt. (2) Wie dieses Licht in der Retina in elektrische Impulse umgewandelt wird, wie diese Impulse ins Gehirn weitergeleitet und wie sie dort verarbeitet werden. (3) Und schließlich, wie die so erzeugten Hirnzustände – auf dem Wege über die Stimmbänder und das Auspressen von Luft aus der Lunge – dazu führen, dass jemand den Satz „Der Himmel ist heute aber schön blau“ äußert. Kurzum: Sie weiß alles, was es physikalisch oder physiologisch über Farbempfindungen zu wissen gibt.

Was geschieht nun, wenn Mary ihr schwarz-weißes Gefängnis verlässt und zum ersten Mal selbst eine reife Tomate sieht? Der Philosoph Frank C. Jackson ist der Ansicht, dass Mary dabei etwas Neues lernt. Denn erst in diesem Augenblick lernt sie, wie es ist, einen Roteindruck zu haben bzw. die Röte einer reifen Tomate wahrzunehmen.

„Es scheint ganz offensichtlich, dass sie etwas über die Welt und über unsere visuelle Erfahrung der Welt lernt. Aber dann ist der Schluss unausweichlich, dass ihr bisheriges Wissen unvollständig war. Auf der anderen Seite hatte sie aber alle physikalischen Informationen. Also kann man mehr als diese Informationen haben; und der Physikalismus ist falsch.“

Frank C. Jackson: Epiphenomenal Qualia, 130

Jacksons Argument lässt sich so zusammenfassen:

(P1) Mary weiß vor dem Verlassen ihrer schwarz-weißen Umgebung alles, was es physikalisch und

physiologisch über das Farbsehen von Menschen zu wissen gibt.

(P2) Mary lernt beim ersten Anblick eines roten Gegenstands nach dem Verlassen ihrer schwarz-weißen Umgebung neues Wissen über das Farbsehen von

Menschen.

(K1) Also lernt Mary beim ersten Anblick eines roten Gegenstands nach dem Verlassen ihrer schwarz-weißen Umgebung eine neue Tatsache.

(K2) Also kennt Mary vor dem Verlassen ihrer Umgebung nicht alle Tatsachen, die das Farbsehen von Menschen betreffen.

(K3) Also gibt es im Hinblick auf das Farbsehen von Menschen Tatsachen, die keine physikalischen Tatsachen sind.

(K3) Also gibt es nicht-physikalische Tatsachen.

(K4) Also ist der Physikalismus falsch.

1.2.1. Antworten auf Jackson

Das Problem in Jacksons Argumentation ist der Übergang von (P2) zu (K1): Können wir nicht zugeben, dass Mary etwas lernt, ohne einräumen zu müssen, dass es nicht-physikalische Tatsachen gibt? Diese Frage wurde in der Fachwelt unterschiedlich beantwortet:

Gruppe I:

Mary lernt zwar etwas Neues; aber sie lernt keine neue Tatsache. Sie erwirbt vielmehr eine neue Fähigkeit.

Gruppe II: Mary lernt zwar etwas Neues; aber sie lernt keine neue Tatsache. Sie erwirbt einen neuen Zugang zu einer ihr schon bekannten Tatsache.

Gruppe III: Mary lernt zwar eine neue Tatsache; aber daraus ergibt sich kein Argument gegen den Physikalismus.

a. neue Fähigkeiten

Diese Kritiken an Jacksons Wissensargument beruhen auf der Unterscheidung zwischen:

· Wissen-dass (propositionalem Wissen) und

· Wissen-wie

(Wissen, das darin besteht, dass man über eine bestimmte Fähigkeit verfügt).

Wenn man weiß, dass 11 die Quadratwurzel aus 121 ist oder dass Bertrand Russell 1872 geboren wurde, dann weiß man jeweils, dass etwas Bestimmtes der Fall ist, dass eine bestimmte Proposition wahr ist. Wenn man weiß, wie man Fahrrad fährt oder wie man einen Tafelspitz zubereitet, weiß man dagegen in der Regel nicht, dass etwas Bestimmtes der Fall ist. Entscheidend ist nur, dass man die entsprechenden Fähigkeiten besitzt.

Insbesondere Laurence Nemirow und David Lewis haben die These vertreten, dass das, was Mary erwirbt, in genau diesem Sinne eine Fähigkeit, ein Wissen-wie ist. Die Fähigkeitshypothese besagt also, dass das, was Mary erwirbt, die Fähigkeit ist, sich an Empfindungen dieser Art zu erinnern, sich Empfindungen dieser Art vorzustellen und Empfindungen dieser Art wiederzuerkennen.

Die Fähigkeitshypothese soll nach Nemirow dreierlei erklären können:

(1) Erstens, warum wir im Zusammenhang

mit der Frage, wie es ist, eine bestimmte Empfindung zu haben, überhaupt das mit Phänomenen des Wissens verbundene Vokabular verwenden. Wir sprechen davon, dass

jemand entdeckt, weiß, sich erinnert oder vergisst, wie sich eine bestimmte Empfindung anfühlt, weil diese Ausdrücke im Zusammenhang

mit Fähigkeiten absolut angemessen sind.

(2) Zweitens soll die Annahme uns erlauben, Nagels Schluss auf den subjektiven Charakter von Empfindungen zu vermeiden. Denn wenn wir Wissen

darüber, wie es ist, eine bestimmte Empfindung zu haben, mit der Fähigkeit identifizieren, sich diese Empfindung vorzustellen, ist gar nichts Merkwürdiges mehr an der Feststellung, dass nur

diejenigen dieses Wissen erwerben können, die in der Lage sind, eine bestimmte Erfahrungsperspektive einzunehmen.

(3) Und drittens erklärt uns diese Annahme, warum es so schwierig (oder vielleicht sogar unmöglich) ist, unser Wissen, wie es ist, eine

bestimmte Empfindung zu haben, in Worten auszudrücken. Denn dies gilt für sehr viele Fähigkeiten – z.B. für die Fähigkeit, mit den Ohren zu wackeln, oder die Fähigkeit, einen Hut auf einem Stock

zu balancieren.

Dem entgegnet Jackson aber: „[E]s ist sicher wahr, dass Mary nach ihrer Befreiung eine Reihe verschiedener Fähigkeiten erwirbt. (...) Aber ist es plausibel anzunehmen, dass das alles ist, was sie erwirbt?“ (Jackson 1986, 394) Angenommen, Mary interessiert sich für das Problem des Fremdpsychischen, d.h. für die Frage, ob man wirklich wissen kann, ob andere Menschen dasselbe wie man selbst empfinden, wenn sie Tomaten oder Feuerwehrautos sehen. Nach ihrer Befreiung sieht sie zum ersten Mal eine reife Tomate und sagt spontan zu sich selbst: „So ist es also für mich und für andere, einen Roteindruck zu haben.“

Doch dann fällt ihr das Problem des Fremdpsychischen wieder ein, und sie fragt sich: „Ist es wirklich auch für andere so, einen Roteindruck zu haben?“. Nach kurzem Hin und Her entschließt sie sich, diesen Zweifel zu verwerfen. Letzten Endes glaubt sie also, dass es auch für andere genau so ist, einen Roteindruck zu haben.

„Worum ging es bei ihrem Hin-und-her-Überlegen – um ihre Fähigkeiten? Sicher nicht; denn sie wusste, dass sich ihre repräsentationalen Fähigkeiten die ganze Zeit über nicht veränderten. Worum sonst kann es also in ihren mühsamen Überlegungen gegangen sein als darum, ob sie faktisches Wissen über andere erworben hat oder nicht? Wenn eine Fähigkeit alles gewesen wäre, was sie bei ihrer Befreiung erworben hat, hätte es nichts gegeben, worüber sie hätte nachdenken können.“

- Frank C. Jackson: What Mary didn´t know, S. 394

Also lässt sich das, was Mary lernt, nur so beschreiben:

„Sie wird bemerken, dass es die ganze Zeit (...) über etwas (...) gegeben hat, das ihr entgangen ist. Die

ganze Zeit über hatten die Empfindungen [der Menschen, deren Farbsehen sie untersuchte] (...) ein Merkmal, das für [diese Menschen selbst] augenfällig, für sie aber

bisher verborgen war (...)“

- Frank C. Jackson: What Mary didn´t know, S. 394

b. alte Tatsache

Vertreter dieser Gruppe bezweifeln, dass Mary nach ihrer Befreiung eine neue Tatsache lernt; sie gestehen aber zu, dass sie einen neuen Zugang zu einer ihr schon bekannten Tatsache erwirbt. Ein Blinder kann beispielsweise durchaus in der Lage sein, Farbbegriffe korrekt zu verwenden, und er kann daher auch wissen, welche Farben etwa die Gegenstände haben, die vor ihm auf dem Tisch liegen.

Er benötigt allerdings besondere Instrumente, um dies herauszufinden – z.B. Instrumente, die messen, Licht welcher Wellenlängen von diesen Gegenständen reflektiert wird, und die die Ergebnisse dieser Messungen in akustischer oder tastbarer Form ausgeben. Wir dagegen benötigen keine speziellen Instrumente; wir können ohne weitere Hilfsmittel einfach sehen, welche Farben etwa die Gegenstände haben, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Offenbar haben wir zu denselben Tatsachen also einen anderen Zugang als der Blinde.

Genau in diesem Sinne, so die Vertreter der Gruppe 2, gewinnt auch Mary nach ihrer Befreiung einen neuen Zugang zu der alten Tatsache, dass Blaueindrücke durch das qualitative Merkmal der Bläue gekennzeichnet sind. Sie konnte dies auch schon vorher wissen, und zwar im Wesentlichen aus den Berichten der von ihr untersuchten Menschen. Nach dem Verlassen ihres schwarz-weißen Gefängnisses ist sie auf diese Berichte jedoch nicht mehr angewiesen, da sie nun selbst auf direktem Wege in der Lage ist, das Bestehen dieser Tatsache festzustellen.

Wenn Mary aber einen neuen Zugang zu einer ihr schon bekannten Tatsache erwirbt, dann scheint dies zu implizieren, dass sie auch einen neuen Begriff erwirbt. Denn der Ausdruck ‘Röte’ bekommt für sie doch wohl auf jeden Fall einen neuen Sinn, wenn sie zum ersten Mal selbst eine reife Tomate sieht und daher zum ersten Mal selbst einen Roteindruck hat. Wenn das so ist, drückt der Satz „Roteindrücke sind durch das qualitative Merkmal der Röte gekennzeichnet“ für Mary nach ihrer Befreiung aber eine andere Tatsache aus als vorher. Und dies wiederum scheint zu implizieren, dass sie doch Wissen um eine neue Tatsache erwirbt.

c. Kein Gegenargument

Vertreter dieser Gruppe unterscheiden zwei Tatsachenbegriffe:

1. Grobkörnige Tatsachen (Wittgenstein): Elementare Tatsachen bestehen darin, dass ein Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft hat oder dass eine Reihe von Gegenständen in einer bestimmten Relation zueinander stehen. Tatsachen sind bestehende Verkettungen von Eigenschaften bzw. Relationen und Gegenständen. Zwei Sätze ‘Fa’ und ‘Gb’ drücken dieselbe Tatsache aus, wenn ‘a’ und ‘b’ denselben Gegenstand und ‘F’ und ‘G’ dieselbe Eigenschaft bezeichnen. Eine (grobkörnige) Tatsache kann also z.B. darin bestehen, dass Hans die Eigenschaft hat, blond zu sein; oder darin, dass Anna zu Laura in der Relation des Schwester-Seins steht.

Dieser Auffassung zufolge drücken die beiden Sätze dieselbe Tatsache aus:

(1) Der Morgenstern

ist ein Planet.

(2) Der Abendstern

ist ein Planet.

2. Feinkörnige Tatsachen (Frege): „Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist ein Gedanke, der wahr ist.“ (Frege „Der Gedanke“ 1918/9, 50) Gedanken sind aber die Sinne von Sätzen. Und in ihrem Sinn unterscheiden sich die Sätze (1) und (2). Nach Frege bleibt daher nur der Schluss, dass diese Sätze verschiedene Tatsachen ausdrücken.

Vertreter der dritten Gruppe argumentieren nun, dass Mary nach ihrer Befreiung zwar eine neue Tatsache lernt; dass es sich dabei aber nur im feinkörnigen Sinn um eine neue Tatsache handelt. Grobkörnig gesehen lernt sie nichts Neues.

Deshalb ergibt sich daraus, dass Mary nach ihrer Befreiung eine neue Tatsache lernt, kein Argument gegen den Physikalismus. Denn der Physikalismus behauptet nur, dass alle Gegenstände physische Gegenstände und alle Eigenschaften physische Eigenschaft sind. D.h. der Physikalismus behauptet nur, dass alle grobkörnigen Tatsachen physische Tatsachen sind.

3. Joseph Levine: Die Erklärungslücke

Joseph Levine sieht sich in seinem berühmtgewordenen Aufsatz "Materialism and Qualia: The Explanatory Gap" zunächst zwei Identitätsaussagen an:

(1) Schmerz ist identisch mit dem Feuern von C-Fasern.

(2) Temperatur ist identisch mit der mittleren kinetischen Energie der Moleküle eines Gases.

Nach Levine besteht ein entscheidender Unterschied zwischen diesen beiden Identitätsaussagen. In einem bestimmten Sinne ist es nicht vorstellbar, dass die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines Gases einen bestimmten Wert (sagen wir, 6.21 × 10-21 Joule) hat, dass dieses Gas aber nicht die entsprechende Temperatur von 300 K besitzt. In genau diesem Sinne ist es jedoch vorstellbar, dass jemand Schmerzen hat, ohne dass seine C-Fasern feuern. Die Aussage (2) ist also vollständig explanatorisch, die Aussage (1) dagegen nicht.

„Unsere Kenntnis der Physik und Chemie [macht] es verständlich [...]

wie es dazu kommt, dass etwas wie die Bewegung von Molekülen die kausale Rolle

spielen kann, die wir mit Temperaturen verbinden.“

- Joseph Levin: Materialism and Qualia: The Explanatory Gap, p. 357

Die Aussage (2) ist deshalb vollständig explanatorisch, weil:

1. Unser Begriff von Temperatur sich in der kausalen Rolle erschöpft.

2. Die Physik verständlich machen kann, dass die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines Gases genau diese kausale Rolle spielt.

Und Aussage (1) ist nicht vollständig explanatorisch, da die Punkte 1. und 2. nicht - mutatis mutandis - auf sie zutreffen. Wie Levine selbst feststellt, folgt daraus aber nicht, dass (1) falsch ist. Es folgt nur, dass Schmerzen nicht epistemologisch reduziert werden können.

Aber warum ist das so? Mit dem Ausdruck "Schmerzen" assoziieren wir doch ebenfalls eine kausale Rolle. Schmerzen werden durch die Verletzung von Gewebe verursacht, sie führen dazu, dass wir schreien oder wimmern, und sie bewirken in uns den Wunsch, den Schmerz so schnell wie möglich loszuwerden (Vgl. Behaviorismus). Dies bestreitet auch Levine nicht. Er bestreitet nicht einmal, dass das Feuern von C-Fasern den Mechanismus erklärt, auf dem die kausale Rolle von Schmerzen beruht. Aber unser Begriff von Schmerz erschöpft sich nicht in einer kausalen Rolle!

„Unser Begriff von Schmerzen umfasst (...) mehr als ihre kausale Rolle; es gibt auch den qualitativen Charakter von Schmerzen, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben. Und was durch die Entdeckung der C-Fasern unerklärt bleibt, ist, warum sich Schmerzen so anfühlen sollen, wie sie sich anfühlen! Denn am Feuern von C-Fasern scheint es nichts zu geben, was dafür sorgen würde, dass das Feuern dieser Fasern in natürlicher Weise zu den phänomenalen Eigenschaften von Schmerzen ‘passt’; es könnte genauso gut zu einer anderen Menge von phänomenalen Eigenschaften passen. Anders als bei der funktionalen Rolle bleibt bei der Identifikation des qualitativen Aspekts von Schmerzen mit dem Feuern von C-Fasern (oder mit einer Eigenschaft des Feuerns von C-Fasern) die Beziehung zwischen dem qualitativen Aspekt und dem, womit wir ihn identifizieren, vollständig rätselhaft. Man könnte auch sagen: Diese Identifikation macht die Art und Weise, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben, zu einem factum brutum.“

- Joseph Levin: Materialism and Qualia: The Explanatory Gap, p. 96

Ein erster Grund dafür, dass die Aussage (1) nicht vollständig explanatorisch ist, d.h. weshalb eine Erklärungslücke besteht, ist also:

(P1) Unser Begriff von Schmerzen erschöpft sich nicht in einer kausalen Rolle; er umfasst auch einen phänomenalen Aspekt – die Art nämlich, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben.

Aber dies allein ist noch nicht entscheidend. Denn (1) könnte trotzdem vollständig explanatorisch sein, wenn die Neurobiologie verständlich machen könnte, dass sich das Feuern von C-Fasern genauso anfühlt, wie dies für Schmerzen charakteristisch ist. Für den nicht-explanatorischen Charakter von (1) ist deshalb ein zweiter Punkt noch wichtiger:

(P2) Die Neurobiologie kann nicht verständlich machen, dass sich das Feuern von C-Fasern genauso anfühlt, wie dies für Schmerzen charakteristisch ist.

Levins gesamtes Argument lässt sich also so zusammenfassen:

(P1) Zu

den charakteristischen Merkmalen phänomenaler Zustände gehört nicht nur eine bestimmte kausale Rolle, sondern auch, dass es sich auf eine jeweils spezifische Weise anfühlt, in diesen Zuständen zu

sein.

(P2) Für keinen möglichen Gehirnzustand folgt aus den allgemeinen Gesetzen der Neurobiologie, dass es sich auf eine spezifische Weise anfühlt, in diesem Zustand zu sein.

(K1) Also: Es gibt eine Erklärungslücke, aus der folgt, dass Aussagen wie (1) nicht vollständig explanatorisch sind.

Wenn man einmal zugesteht, dass zu den charakteristischen Merkmalen phänomenaler Zustände jeweils auch eine spezifische Erlebnisqualität gehört (was die meisten Philosophen annehmen, eine Ausnahme stellt der Philosoph Daniel Dennett dar), liegt der kritische Punkt des Arguments offenbar in Levines zweiter Prämisse. Warum ist sich Levine so sicher, dass für keinen Gehirnzustand aus den allgemeinen Gesetzen der Neurobiologie folgt, dass es sich auf eine spezifische Weise anfühlt, in diesem Zustand zu sein?

Um diese Frage zu beantworten, sehen wir uns zunächst ein Beispiel für eine gelungene reduktive Erklärung an. Die Eigenschaft von Wasser, bei 20° Celsius flüssig zu sein, lässt sich durch die Reduktion auf die Mikrostruktur von Wasser erklären. Denn erstens folgt aus dieser, dass der mittlere Abstand, den H2O-Moleküle bei 20° C zueinander haben, aufgrund der zwischen den Molekülen bestehenden Anziehungskräfte nur mit großem Druck weiter verringert werden kann. Die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen bei 20° C reichen aber auch nicht aus, um sie an ihren relativen Positionen festzuzurren. Bei dieser Temperatur können die Moleküle also frei übereinander rollen. Wenn auf alle Moleküle dieselbe Kraft wirkt, wird sich daher jedes Molekül bis zu dem Ort bewegen, an dem es sozusagen nicht mehr weiter kann.

Damit wurde aber noch nicht gezeigt, dass Wasser bei 20° Celsius flüssig ist. Bisher hatten wir es nur von einzelnen Molekülen. Wir benötigen zusätzlich noch Brückenprinzipien, aus denen hervorgeht, wie das Verhalten der gesamten Flüssigkeit mit dem Verhalten ihrer einzelnen Moleküle zusammenhängt. Diese Prinzipien lauten offenbar:

(B1) Wenn

der mittlere Abstand, den die Moleküle eines Stoffes zueinander haben, nur mit großem Druck verringert werden kann, dann lässt sich das Volumen dieses Stoffes nur mit großem Druck

verringern.

(B2) Wenn

die Moleküle eines Stoffes frei übereinander rollen können, ist die Form dieses Stoffes veränderlich und passt sich der Form des Gefäßes an, in dem er sich befindet.

Ohne Brückenprinzipien kann niemals gezeigt werden, dass aus den allgemeinen Gesetzen, die für die Teile eines Systems gelten, folgt, dass das System als Ganzes bestimmte Merkmale aufweist. Und Brückenprinzipien scheinen so selbstverständlich, dass sie entweder den Status von a priori-Prinzipien oder von sehr allgemeinen Naturgesetzen haben. Damit ergibt sich die folgende Antwort auf die Frage, warum wir uns – nach der gegebenen Erklärung – nicht mehr vorstellen können, dass Wasser bei 20° C nicht flüssig ist: Aus den allgemeinen Naturgesetzen folgt, dass der mittlere Abstand, den H2O-Moleküle bei 20° C zueinander haben, nur mit großem Druck weiter verringert werden kann und dass die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen bei 20° C nicht ausreichen, um sie an ihren relativen Positionen festzuzurren.

Der spezielle Status der Brückenprinzipien B1 und B2 ist dafür verantwortlich, dass wir uns nicht vorstellen können, dass der mittlere Abstand, den die Moleküle eines Stoffes zueinander haben, nur mit großem Druck verringert werden kann, sich das Volumen dieses Stoffes aber schon bei geringem Druck verringert bzw. dass die Moleküle eines Stoffes zwar frei übereinander rollen können, die Form dieses Stoffes aber unveränderlich ist, so dass sie sich nicht der Form des Gefäßes anpasst, in dem er sich befindet.

Fassen wir also nochmal zusammen: Warum können wir uns nicht vorstellen, dass Wasser bei 20° C nicht flüssig ist? (a1) Die charakteristischen Merkmale der Eigenschaft, flüssig zu sein, bestehen alle darin, dass sich flüssige Stoffe unter bestimmten Bedingungen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. (b1) Aus den allgemeinen Naturgesetzen folgt, dass zwischen H2OMolekülen bei 20° C bestimmte abstoßende und anziehende Kräfte bestehen. (c1) Es gibt Brückenprinzipien, aus denen sich ergibt, dass ein Stoff, zwischen dessen Molekülen diese Kräfte bestehen, genau das Verhalten zeigt, das für die Eigenschaft, flüssig zu sein, charakteristisch ist.

Und warum können wir uns sehr wohl vorstellen, dass sich das Feuern von C-Fasern nicht auf eine bestimmte schmerztypische Weise anfühlt? Levine argumentiert: (a2) Unser Begriff von Schmerzen erschöpft sich nicht in einer kausalen Rolle, und Schmerzen sind auch nicht allein durch ein bestimmtes Verhalten charakterisiert; vielmehr umfasst unser Begriff von Schmerzen einen qualitativen Aspekt – die Art, wie es sich anfühlt, Schmerzen zu haben. Das ist letzten Endes aber nicht entscheidend. Denn Schmerzen könnten immer noch durch das Feuern von C-Fasern erklärt werden, wenn es nur Brückenprinzipien gäbe, aus denen hervorginge, dass sich das Feuern von C-Fasern auf die für Schmerzen charakteristische Weise anfühlt. Entscheidend sind daher die folgenden beiden Punkte: (b2) Aus den Gesetzen der Neurobiologie folgt nur, unter welchen Bedingungen welche Neuronen mit welcher Geschwindigkeit feuern. (c2) Noch wichtiger: Es gibt keinerlei Brückenprinzipien, die das Feuern von Neuronen mit bestimmten Erlebnisqualitäten verbinden.

Also können die Wissenschaften nicht erklären, warum sich das Feuern von C-Fasern auf eine bestimmte schmerztypische Weise anfühlt. Keine ihr bekannten Gesetze und auch keine Brückenprinzipien scheinen es notwendig zu machen, dass manche neuronale Zustände auch mit phänomenalen Zuständen einhergehen. Es besteht eine prinzipielle Erklärungslücke.

Jedoch war Levine kein Substanzdualist, sondern nichtreduktiver Physikalist. Er glaubte nicht, dass Identitätsaussagen wie (1) keine wahren Naturgesetze sind (ontologisch), sondern nur, dass sie (für uns) nicht vollständig explanatorisch sind (epistemologisch).

Stand: 2018

Philoclopedia

Philoclopedia

Philoclopedia (Freitag, 30 Oktober 2020 22:49)

https://www.closertotruth.com/series/does-consciousness-defeat-materialism-part-2#video-59764

WissensWert (Freitag, 04 Januar 2019 22:49)

Der Naturalismus hat in den letzten Jahrhunderten einen beeindruckenden Siegeszug zurückgelegt. … Nur mentale Eigenschaften entziehen sich vehement einer Naturalisierung bzw. einer natürlichen Erklärung. Es gibt sogar ernstzunehmende Argumente dafür, dass es eine solche Erklärung bzw. Rückführung von mentalen Eigenschaften auf natürliche Eigenschaften gar nicht geben kann.