Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns

Dieser Aufsatz handelt von der Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns.

Thomas Samuel Kuhn (* 8. Juli 1922 in Cincinnati, Ohio; † 17. Juni 1996 in Cambridge, Massachusetts) war einer der bedeutendsten Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker des 20. Jahrhunderts.

Er entwickelte seine Wissenschaftsphilosophie in seinem monumentalen Werk "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen". Dabei lässt sich wohl ohne Übertreibung sagen, dass es im 20. Jahrhundert kein anderes Buch über die Wissenschaften gegeben hat, das die Diskussion so nachhaltig beeinflusst hat.

Kuhn hat nicht nur die Art und Weiße verändert, wie die Fachleute über Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte denken. Einige seiner Einsichten und Begriffe haben es sogar in das Alltagsdenken und in die Alltagssprache geschafft.

1. Wissenschaftsinterne Historiographie

Nach Thomas Kuhn wurde die Wissenschaftstheorie bis in die 1960er von einer "älteren wissenschaftsinternen Historiographie" bestimmt. Diese projiziert das Heutige in die Vergangenheit und lässt die Wissenschaftsgeschichte als ein kumulatives Anwachsen von Wissen erscheinen, in der einmal gewonnenes Wissen niemals mehr wesentlich angetastet, sondern allenfalls modifiziert wird.

Dieses Bild trügt laut Kuhn. Denn es möchte die vergangene Wissenschaft inhaltlich an die gegenwärtige angleichen. Und zwar v.a. auf zwei Weisen:

1. Es stellt nur das dar, was bis heute Teil der Wissenschaft geblieben ist.

2. Und das macht es mit den Begriffen der heutigen Wissenschaft.

Kurz: Die ältere Wissenschaftshistoriographie lässt dem Anders-Sein der vergangenen Wissenschaft im Vergleich zur heutigen zu wenig Raum. Ähnlich wie ein Ethnologe, der eine fremde Kultur nach den Standards der eigenen darstellt.

Nun war die "ältere Wissenschaftshistoriographie" in der Ethnologie schon längst überwunden. Und Kuhn wollte den Ethno- und Präsentismus jetzt auch für die Wissenschaftstheorie überwinden. Dafür schlug er eine "neue wissenschaftsinterne Historiographie" vor, welche uns die Fremdheit der Vergangenheit durch hartnäckige Hermeneutik unverfälscht erschließen soll.

2. Phasenmodell wissenschaftlicher Entwicklung

Aufbauend auf diesem methodischen Grundsatz entwirft Kuhn nun ein Modell, nach dem sich eine wissenschaftliche Disziplin in vier Phasen entwickelt:

2.1. Vorparadigmatische Phase

Bevor eine Disziplin in ihr Reifestadium eintritt, befindet sie sich zuerst in der vornormalen Phase. Diese wird oft auch vorparadigmatische Phase genannt.

Das grundsätzliche Charakteristikum einer vorparadigmatischen Wissenschaft ist es, dass sich noch keine einheitliche Lehrmeinung (kein Paradigma) zu grundlegenden Aspekten durchgesetzt hat. Das kann im Einzelnen u.a. bedeuten:

· Es gibt keinen allgemeinen Wissenskanon,

· Es gibt keinen Konsens über die Grundlagen der Disziplin, und/oder

· Es gibt keine einheitliche Methodologie.

Dementsprechend hat die inhaltliche Arbeit in der vorparadigmatischen Phase auch nur wenig mit der ansonsten üblichen Arbeit zu tun. Zunächst müssen Fragen nach den Grundlagen und zulässigen Methoden der Disziplin beantwortet werden. Im Vergleich zur normalen ist die vornormale Forschung:

Ø Unschlüssiger in der Wahl des intradisziplinär Wichtigen und Richtigen.

Ø Diffuser, weniger zielgerichtet, instabiler, spekulativer.

Ø Pluralistischer, vielfach durch eine Konkurrenz von "Schulen" geprägt.

Als Beispiele für eine vorparadigmatische Phase nennt Kuhn optische Theorien in der Zeit vor Newton (S. 27), oder "die Schriften des Plinius sowie die Baconschen Naturbeschreibungen des 17. Jahrhunderts" (S. 30). Ein jüngeres Beispiel für vor-paradigmatische Wissenschaft war für Kuhn die damalige Vererbungslehre (S.30).

Umgelegt auf die kuhnsche Spieleranalogie gleichen vorparadigmatischen Wissenschaftler Spielern, die nicht im eigentlichen Wortinnn gemeinsam ein Spiel spielen, sondern die zunächst damit beschäftigt sind, sich gegenseitig von den Vorzügen der von ihnen präferierten Spielinhalte- und regeln zu überzeugen.

Wenn sie sich dann auf gemeinsame Paradigmen geeinigt haben, können die Forscher in eine normalwissenschaftliche Phase übergehen. Typischerweise geschieht dies, wenn einer der Schulen ein entscheidender Durchbruch gelingt, so dass die meisten Mitglieder der anderen Schulen sich ihr anzuschließen beginnen.

Das entsprechende Paradigma muss hier folgende Eigenschaften besitzen:

a. Er muss einen Vorbildcharakter haben, der es ermöglicht, eine Forschungstradition an sie anzuschließen.

b. Es muss den Eindruck erwecken, wesentliche Grundsatzfragen des Gebiets zu lösen und damit die Disziplin fundieren zu können.

b. Es muss hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Qualität seine Konkurrenten deutlich übertreffen. "Aber sie muss nicht alle Probleme erklären, mit dem sie konfrontiert wird, das ist niemals der Fall." (S. 32)[1]

2.2. Normalwissenschaftliche Phase

Das charakteristische Merkmal der normalwissenschaftlichen Phase ist es, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft ("scientific community") eine einheitliche Lehrmeinung (ein Paradigma) zu Grundlagenfragen der Disziplin akzeptiert hat.

Newtons Mechanik war bspw. ein Paradigma der klassischen Physik. Denn sie:

a. steckte den inhaltlichen, grundlegenden und methodologischen Rahmen ab, in dem zukünftige

normalwissenschaftliche Forschung stattfinden konnte.

b. definierte Probleme und paradigmatische Lösungsansätze für ihre Lösung und für gute

Forschung ganz im Allgemeinen.

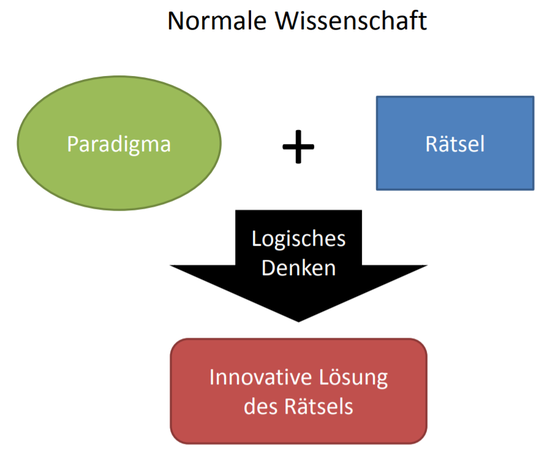

Kuhn vergleicht das Problemlösen des Normalwissenschaftlers mit dem Lösen von Rätseln. Diese Analogie besteht u.a. in diesen drei Dimensionen:

1. Ein Normalwissenschaftler und ein Sudokuspieler sind bestimmten Reglemen-tierungen oder Regeln unterworfen, die die Kriterien für akzeptierte Lösungen vorgeben. Bei einem Normalwissenschaftler sind diese Regeln implizit durch ein Paradigma und bei einem Sudokuspieler explizit durch die Spielregeln gegeben.

2. Ein Normalwissenschaftler und ein Sudokuspieler erwarten, dass eine (und eventuell: nur eine) regelkonforme Lösung des Rätsels existiert.

3. Wenn ein Normalwissenschaftler und ein Sudokuspieler keine regelkonforme Lösung finden, zweifeln sie nicht die herrschenden Regeln bzw. Paradigmen, sondern eher die Problemstellung oder ihre eigenen Problemlösungsfähigkeiten an. Die Arbeit des Normalwissenschaftlers kann daher nicht als Bewähren oder Testen des herrschenden Paradigmas angesehen werden.

”Bei näherer Untersuchung, sei sie historisch oder im modernen Labor, erscheint dieses Unternehmen [normalwissenschaftliches Aufräumen] als Versuch, die Natur in die vorgeformte und relativ starre Schublade, welche das Paradigma darstellt, hineinzuzwängen. In keiner Weise ist es das Ziel der normalen Wissenschaft, neue Phänomene zu finden [...]“

- Thomas Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1979), S. 38

Die Normalwissenschaft enthält damit ein "quasi-dogmatisches Element": Dieses besteht insofern, als dass die leitenden Reglementierungen nicht zur Disposition stehen. Vielmehr lebt die Normalwissenschaft in der Erwartung, dass alle vernünftig gewählten Probleme im Rahmen der Reglementierungen gelöst werden können. Entsprechend betreiben Normalwissenschaftler nur "Aufräum-tätigkeiten" (S.38) und sind gar nicht darauf aus, neue Paradigmen aufzustellen.

Dies schränkt ihr Forschungsfeld zwar drastisch ein, ermöglicht ihnen jedoch eine Tiefe und Genauigkeit in der Forschung, wie sie ohne das Paradigma unvorstellbar wäre (ebd.). Damit Normalwissenschaft also überhaupt funktionieren kann, muss ein Forscher dem Paradigma, in dem er arbeitet, in gewisser Weise unkritisch gegenüberstehen. Nur so ist er in der Lage, seine Kräfte auf die ausführliche Ausarbeitung des Paradigmas zu konzentrieren.

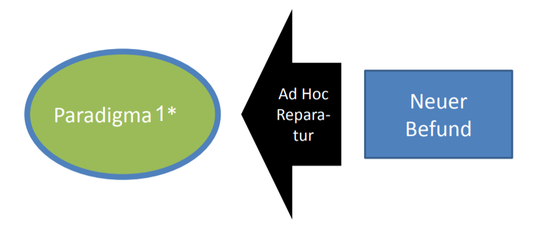

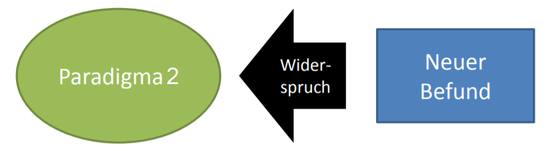

Wenn sich ein Rätsel nicht regelkonform lösen lässt, wird dies demgemäß eher als Anomalie im Paradigma, statt gleich als seine Falsifikation angesehen. Wenn die Anomalien aber anhalten oder sich mehren, kommt es zu einer Krise des Paradigmas. Diese Krise kann zu seiner Verdrängung durch ein anderes Paradigma – sprich zu einer wissenschaftlichen Revolution führen.

2.3. Außerordentliche Phase

Eine Anomalie ist nun ein "Phänomen, […] auf welches das Paradigma den Forscher nicht vorbereit hatte"(S. 70). Oft steht es sogar in einem direkten Widerspruch zum herrschenden Paradigma. Die Entdeckungen von Anomalien sind meistens unbeabsichtigt (70) und lassen sich nicht genau datieren, da sie ein komplexer Vorgang sind (67 f.).

Während der normalwissenschaftlichen Phase sind Anomalien üblich und undramatisch. (S. 146f). In der Regel werden sie auf Unzulänglichkeiten des Wissenschaftlers zurückgeführt und durch Folgeexperimente versucht auszubügeln. Wenn das nicht gelingt, werde zunächst kleinere Ad-Hoc-Reparaturen vorgenommen, die Kernidee des Paradigmas bleibt dabei bestehen:

Eine Anomalie führt also nicht unweigerlich in eine Krise, sondern nur wenn sie:

1. Die Grundlagen eines Paradigmas bedroht und den diversen Beseitigungsversuchen der Normalwissenschaft widersteht. Als Beispiel zitiert Kuhn die Probleme, die im Rahmen der maxwellschen elektromagnetischen Theorie gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit den Konzepten des Äthers und der Erdbewegung verbunden waren. Ein anderes Beispiel stellen die Probleme dar, die sich durch das Auftreten von Kometen für den geordneten und vollkommen aristotelischen Kosmos aus verbundenen kristallinen Sphären ergaben.

2. In Bezug auf soziale Erfordernisse dringlich ist. Die Probleme, mit denen sich die ptolemäische Astronomie konfrontiert sah, waren dringlich im Hinblick auf ihre Erfordernisse für die Kalenderreform zur Zeit des Kopernikus.

3. zusammen mit vielen weiteren ernsthaften Anomalien auftritt. Die Krise der klassischen Physik wurde von mehreren Anomalien etwa bei der Erklär-ung der Schwarzkörperstrahlung oder der Spektrallinien des H-Atoms eingeläutet.

4. zusammen mit einem rivalisierenden Paradigma auftritt. Dieses lässt das herrschende Paradigma nicht mehr unumstößlich erscheinen.

Wenn einige dieser Punkte zutreffen, kann es zu einer Krise kommen. In dieser "außerordentlichen Phase der Wissenschaft" wird wieder über radikale Modifikationen am herrschenden Paradigma und Alternativen nachgedacht, was nicht selten zu unerwartateten Entdeckungen führt.

Typische Symptome von wissenschaftlichen Krisen sind nach Kuhn:

· fachwissenschaftliche Unsicherheit: Es findet sich auch langfristig keine Lösung für die Anomalie. Dies führt dann zu einem unerwarteten "Zusammenbruch der normalen Technik des Rätsellösens" (S. 100).

· Theorieninflation: Eine "Wucherung von Versionen einer Theorie."

· Komplexitätszuwachs: Die Theorien werden immer komplizierter und es braucht immer mehr Zusatzannahmen.

· Inkonsistenz: An allen Enden tauchen Ungereimtheiten auf.

· Krisenstimmung: Innerhalb der "scientific community" kommt es zur Krisenstimmung:

„Zur Zeit ist die Physik wieder einmal furchtbar durcheinander. Auf jeden Fall ist sie für mich zu schwierig und ich wünschte, ich wäre Filmschauspieler oder etwas Ähnliches und hätte von der Physik nie etwas gehört.“

– Wolfgang Pauli (S. 97)

„Es war, wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen worden wäre, ohne dass sich irgendwo fester Grund zeigte, auf dem man hätte bauen können“

- Albert Einstein (S. 96f.)

Als historische Beispiele für Disziplinen, die in wissenschaftlichen Krisen steckten, führt Kuhn unter anderem die Ptolemäische Astronomie (S. 80 ff.); die Chemie vor der Zeit Lavoisiers (82 ff.) und die Ätherphysik (85 ff.) an.

Ein Krisenzustand kann die Wissenschaftler dazu anregen, sich über ihr Paradigma bewusst zu werden, metaphysische und ungewöhnliche Überlegungen anzustrengen und schließlich das Paradigma in Frage zu stellen. Der Krisenzustand kann dann auf drei Weisen zu einem Ende gelangen (S. 84, 97):

1. Die Anomalie erweist sich innerhalb des Paradigmas doch noch als lösbar.

2. Die Anomalie erweist sich als nicht weiter hinderlich und wird im normalwissenschaftlichen Betrieb ausgeblendet.

3. Die Anomalie führt zu einem Paradigmenwechsel, d.h. zu der Aufgabe des bisherigen Paradigmas zugunsten eines neuen Paradigmas und somit zu einer waschechten wissenschaftlichen Revolution.

2.4. Revolutionäre Phase

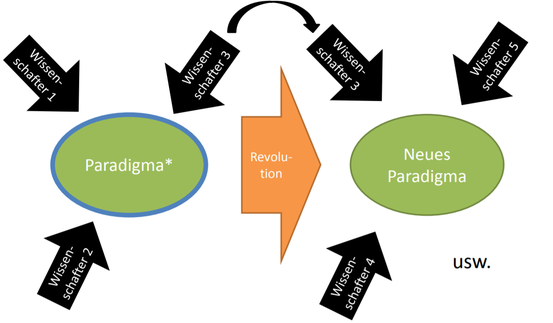

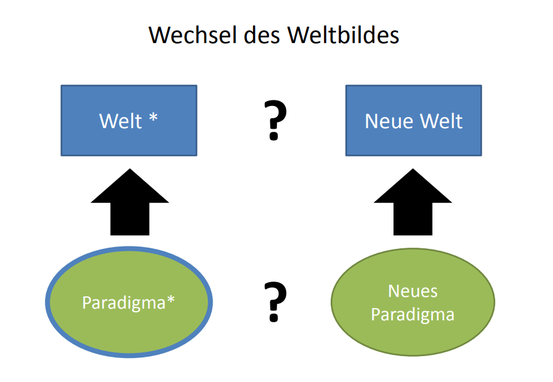

Eine wissenschaftliche Revolution äußert sich also in einem fundamentalen Paradigmenwechsel, das heißt in der Preisgabe des alten Paradigmas zugunsten eines neuen (und mit dem alten inkommensurablen) Paradigmas, getragen durch einen hinreichend großen Anteil der "Scientific Community".

Wissenschaftliche Revolutionen sind: ”jene nicht-kumulativen Entwicklungsepisoden [...]“, in

denen ein älteres Paradigma ganz oder teilweise durch ein nicht mit ihm vereinbares neues ersetzt wird.“

- Thomas Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions, S. 104

Beispiele für wissenschaftliche Revolutionen sind laut Kuhn unter anderem:

• Der Übergang vom Ptolemäischen zum Kopernikanischen Weltbild.

• Der Übergang von der Phlogistontheorie zur Sauerstofftheorie

• Die Entstehung der Newtonschen Optik

• Der Übergang von der Newtonschen Physik zur Relativitätstheorie

„Ein Paradigma ablehnen, ohne gleichzeitig ein anderes an seine Stelle zu setzen, heißt die Wissenschaft selbst ablehnen. Es ist ein Schritt, der nicht auf das Paradigma, sondern auf den Menschen zurückfällt, der ihn tut. In den Augen seiner Kollegen erscheint er unvermeidlich als „der Zimmermann, der seinem Werkzeug die Schuld gibt.““

- Thomas Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1979), S. 92

Im ausdrücklich formulierten Gegensatz zu Karl Popper behauptet Thomas Kuhn also, dass Paradigmen nicht nur deshalb aufgegeben werden, weil sie falsifiziert werden. Ein Aufgeben des Paradigmas ohne Ersatz würde, Kuhn zufolge, die Aufgabe der wissenschaftlichen Tätigkeit per se bedeuten.

Paradigmenwechsel werden nicht nur durch rationale Gründen, sondern häufig auch durch eine ganze Reihe von irrationalen Faktoren bedingt. Ein Beispiel ist der Generationenwechsel, bei dem eine alte Forschertradition "ausstirbt" und eine neue Generation an ihrer statt tritt, die nicht so sehr in einem Paradigma verwurzelt ist. So hat John Dalton beispielsweise die moderne Chemie begründet, ohne selbst Chemiker gewesen zu sein. Auch die Bewährung auf Randgebieten oder "ästhetische Vorlieben" und andere historisch kontingente Faktoren können die Etablierung einen Paradigmenwechsel bedingen oder initiieren.

Deshalb spricht man auch häufig von einem irrationalen Wechsel. Da ein neues Paradigma nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Wissenslage führt und ganz im Gegenteil mit dem alten inkommensurabel und zunächst auch nur unzureichend ausgearbeitet ist. So behauptet Kuhn, dass es zur Zeit der Erfindung des Kopernikanischen Systems keine empirische Evidenz gab, die dieses System über das damals etablierte Ptolemäische System erhoben hätte.

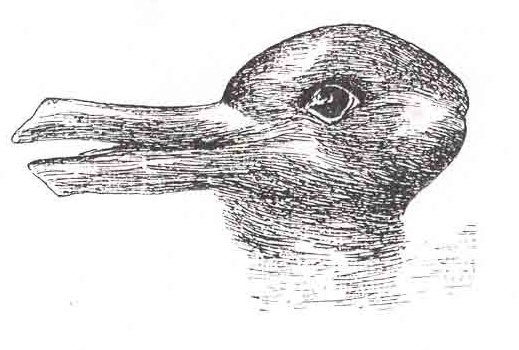

Kuhn vergleicht den Wechsel der Wissenschaftler von einem Paradigma zum anderen daher mit einem "Gestaltswandel" oder einer religiösen Konversion.

Und er vergleicht wissenschaftlichen Revolutionen auch noch mit politischen Revolutionen. Dieser Vergleich besteht in mindestens drei Hinsichten:

1. "Politische Revolutionen werden durch ein wachsendes […] Gefühl eingeleitet, dass die existierenden Institutionen aufgehört haben, den Problemen, die eine teilweise von ihnen selbst geschaffene Umwelt stellt, gerecht zu werden." (S. 104)

2. "Auseinandersetzungen im Rahmen politischer Revolutionen sprengen den Rahmen der vorher als ledigitm angesehenen Institutionen, […] es versagt die eigentliche politische Auseinandersetzung." (S. 105)

3. Nach der Revolution ist es ein bisschen so, als würde man in einer anderen Welt leben, da sich die gesellschaftlichen Umstände und das herrschende Weltbild, durch dessen Auge die Welt betrachtet wird, grundlegend geändert haben.

Der letzte Punkt zeigt auf, dass eine wissenschaftliche Revolution mit einem Wechsel des Weltbildes einhergeht. Mit einer wissenschaftlichen Revolution verändern sich also nicht nur die Theorien, sondern es verändert sich auch das allgemeine Weltbild und die wissenschaftliche Praxis. Kuhn betont, dass es daher so scheint, als würde sich nicht die Interpretation des Menschen, sondern die Welt selbst ändern. Ein Paradigma wirkt sich auf tieferen Ebenen aus und betrifft die wissenschaftliche Wahrnehmung der Welt als solche.

2.5. Inkommensurabilität

Die in diesem Phasenmodell aufeinanderfolgende Normalwissenschaften sind Kuhn zufolge inkommensurabel. Und zwar in mindestens drei Weisen:

1. Anhänger rivalisierender Paradigmen erachten unterschiedliche Fragen und Probleme als legitim oder bedeutsam. Fragen über das Gewicht von Phlogiston waren für Phlogiston-Theoretiker entscheidend, für Lavoisier indessen sinnlos. Das Problem der Geschwindigkeit der Erde in Relation zum Äther war vor Einstein höchst bedeutsam und nach ihm nichtig.

2. Anhänger rivalisierender Paradigmen verwenden unterschiedliche Begriffsbedeutungen und Methoden. Die Begriffe "Raum", "Zeit", "Materie", "Gravitation" haben in der newtonschen Physik eine ganz andere Intension als in der Relativitätstheorie; es kommt zu einer Begriffsverschiebung. Und die verwendeten Methoden in der Psychologie sind jetzt andere als vor 100 Jahren.

3. Anhänger rivalisierender Paradigmen leben in unterschiedlichen Welten. Das war für Kuhn die fundamentalste Aussage seiner Theorie. Dabei bleibt aber unklar, was er damit aussagen wollte, es ist aber zumindest vernünftig anzunehmen, dass er damit die Erscheinungswelt und nicht die Welt an sich meinte. Die vorkopernikanische Erscheinungswelt war von dem aristotelischen Paradigma geprägt, dass es in der superlunarischen Region keine Veränderungen gibt und dementsprechend wurden auch keine Veränderungen wahrgenommen. Nach der kopernikanischen Wende lebten die Forscher in einer anderen Erscheinungswelt, in der das Universum einem stetigen Wandel unterworfen ist. Dieser Umstand wurde als "Theorieabhängigkeit der Erfahrung" bekannt.

Kurzum: Anhänger rivalisierender Paradigmen gehen von grundsätzlich unterschiedlichen sprachlichen, methodischen, philosophischen, etc. Voraussetzungen aus. Deshalb gibt es kein vernünftiges Argument, dass die Überlegenheit des einen Paradigmas (seiner Methoden, Fragen, Begriffe, etc.) über das andere beweist. Denn die Schlussfolgerung eines Beweises ist nur dann zwingend, wenn seine Voraussetzungen objektiv akzeptiert werden können.

2.6. Wissenschaftlicher Fortschritt

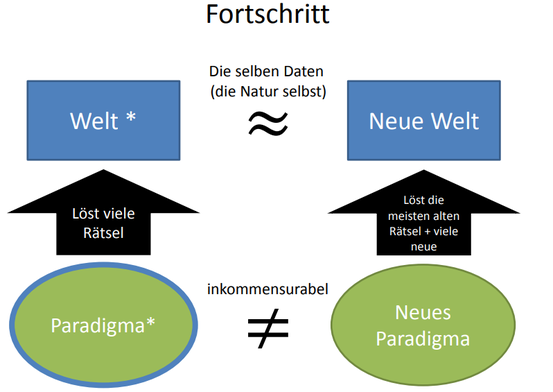

Thomas Kuhns Haltung bezüglich der Frage, ob es wissenschaftlichen Fortschritt gibt, ist durchaus ambivalent:

Einerseits wird Kuhn vorgeworfen, in der ersten Auflage von SWR eine relativistische Auffassung zu propagieren. Denn in der normalwissen-schaftlichen Phase ist wissenschaftlicher Fortschritt immer vom herrschenden Paradigma abhängig und somit relativ. In der revolutionäre Phase gäbe es gar keinen wissenschaftlichen Fortschritt mehr, da Paradigmen inkommensurabel sind und sich daher auch nicht lässt, dass das eine fortschrittlicher sei als das andere.

Andererseits war dies selbst nicht die Interpretation Kuhns, wie dieser in der zweiten Auflage von SWR erörtert. Kuhn schreibt: "Spätere wissenschaftliche Theorien sind besser als frühere geeignet, Probleme in den oft ganz unterschiedlichen Umwelten, auf die sie angewendet werden, zu lösen. Dies ist keine relativistische Position, und in diesem Sinne bin ich fest überzeugt vom wissenschaftlichen Fortschritt" (S. 217). Kuhns Position lässt sich so darstellen:

Kuhns Argument hat aber das Problem, dass er selbst betont, dass was als Problem bzw. seine Lösung gelten kann, vom hiesigen Paradigma abhängt.

Die Position der kuhnschen Wissenschaftsphilosophie zu wissenschaftlichem Fortschritt ist also alles andere als eindeutig. Die Standarinterpretation lautet:

1. Thomas Kuhn war vom Fortschritt in der Wissenschaft überzeugt.

2. Er war aber kein Konvergenzrealist. D.h. er sah das Fortschreiten der Wissenschaften nicht als zielgerichteten Prozess hin zu einer objektiven Beschreibung der Wirklichkeit, sondern als einen "darwinschen" Prozess, in der alte Theorien durch neue bessere Theorien abgelöst werden.

„[…] wir müssen vielleicht die – ausdrückliche oder unausdrückliche – Vorstellung aufgeben, dass der Wechsel der Paradigmata die Wissenschaftler und die von ihnen Lernenden näher und näher an die Wahrheit heranführt.“

- Thomas Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1979), S. 182

Das lässt die Frage offen, was "besser" heißen soll, wenn nicht "realitätsnäher".

5. Siehe auch

Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns (Paul Hoyningen-Huene)

Stand: 2019

Philoclopedia

Philoclopedia

tsSLAueP (Mittwoch, 15 November 2023 17:26)

1

tsSLAueP (Mittwoch, 15 November 2023 17:23)

1

Larvenpinkler (Dienstag, 14 Juni 2022 17:03)

Thomas S. Kuhns Wissenschaftstheorie ist eher rationalistisch.

nnnn (Samstag, 08 Januar 2022 19:26)

Ist seine Wissenschaftstheorie eher rationalistisch oder empiristisch?

Philoclopedia (Freitag, 09 April 2021 00:41)

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0202.xml

WissensWert (Montag, 12 März 2018 23:29)

„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.“

- Max Planck

Wissenswert (Montag, 15 Januar 2018 21:19)

Thomas Kuhn, der Verfechter des maßgeblichen Einflusses politischer und sozialer Faktoren auf die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, schockierte 1962 mit der Aussage, man müsse die Vorstellung langfristigen wissenschaftlichen Fortschritts über den Haufen werfen. Noch radikaler war Paul Feyerabend, der seit Mitte der 1970er Jahre zur wissenschaftlichen Methodenanarchie aufrief. Seine Parole „anything goes“ öffnete der Vorstellung Tür und Tor, dass es letztendlich viele Wahrheiten gebe, unter denen die wissenschaftliche keineswegs besonders ausgezeichnet sei: eine Strömung, die man als intellektuellen Vorläufer heutiger anti-intellektueller Wissenschaftsskepsis sehen kann.

Es ist interessant, dass es gerade heute zu dieser erneuten Annäherung verschiedenster Disziplinen kommt. Schon Thomas Kuhn hatte beschrieben, dass sich die normale Wissenschaft die Philosophie gewöhnlich vom Leibe halte, „aus gutem Grund“, wie er in seinem Hauptwerk anfügt. Wer forschend zu viel hinterfragt, läuft Gefahr, wie von deGrasse Tyson beschrieben, der Reflexion die Effizienz zu opfern.

Wissenswert (Mittwoch, 03 Januar 2018 01:41)

http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=882&n=2&y=1&c=50