Philosophie der Medizin

Die Philosophie der Medizin (auch: Medizintheorie, Theorie der Medizin oder Iatrologie) reflektiert die ontologischen, erkenntnistheoretischen, methodologischen, begrifflichen und sprachlichen Grundlagen und Fragestellungen der Medizin in der Forschung und Praxis. In einem weiteren Sinne gehören zur Medizintheorie auch Gebiete der praktischen Philosophie wie die Medizinethik, handlungstheoretische Themen und Teile der Bioethik.

Hinweis: Dieser Aufsatz behandelt die theoretische Medizinphilosophie.

Bezüglich der praktischen Medizinphilosophie siehe: Medizinethik.

„Die Philosophie ist die Schwester der Medizin.“

- Tertullian: De Anima

1. Metaphysik und Ontologie

Die wissenschaftlichen Modelle in der Medizin gehen von vielfältigen Vorüberlegungen aus. Diese betreffen unter anderem Vorstellungen über die grundlegenden Elemente der Wirklichkeit, ihre Struktur und Wechselwirkung, das heißt die philosophischen Disziplinen Metaphysik und Ontologie. Die Philosophie der Medizin reflektiert die Auswirkungen dieser weltanschaulichen Festlegungen auf die medizinische Forschungsmethodik und Praxis.

1.1. Philosophie des Geistes

Die klassische Medizin basiert auf der Annahme eines biomechanistischen, materialistischen Monismus. Das bedeutet unter anderem, dass sie den Geist für auf die Materie reduzierbar und die Materie als die einzige Substanz ansieht. Aus diesem Grund erklärt sie selbst psychische Erkrankungen durch letztendlich körperliche Ursachen. Sie unterschlägt dabei die Bedeutung der Psychosomatik für die Diagnose und des Placeboeffektes für die Behandlung von Krankheiten.

Des Weiteren betrachtet das mechanistische Weltbild den Menschen als Ansammlung von Teilen (Organsysteme, Gewebe, Zellen), die wie in einer Maschine zusammenwirken. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit das biomechanistische Modell unvollständig ist, da es phänomenale, psychische, gesellschaftliche und kulturelle Aspekte des Menschseins nicht abbilden kann. Ein methodischer Dualismus kann dieses Problem beheben, in dem er den Geist als wesenhaften Teil des Menschen und der medizinischen Modellbildung ansieht.

1.2. Realismus und Konstruktivismus

Der ontologische Status von Krankheitsmodellen ist Gegenstand anhaltender Debatten. Sind Krankheitsmodelle selbstständige Objekte, die unabhängig von konkreten Krankheitszuständen existieren (wissenschaftlicher Realismus)? Oder sind sie Abstraktionen über konkrete Krankheitsbilder (Sozialkonstruktivismus)? Einige Krankheiten wie HIV scheinen sehr wohl real, da HIV-Viren und die durch sie hervorgerufenen Krankheitsbilder unabhängig vom Beobachter existieren. Andere Krankheitsbilder wie vor allem psychische Krankheiten scheinen mehr hilfreiche Instrumente der Medizin zu sein, ohne eine gegenständliche Entsprechung in der Realität zu haben. Die Frage nach der Realität von medizinischen Entitäten hat großen Einfluss auf die Diagnose- und Therapiegestaltung insbesondere in der Neurologie und Psychiatrie.

1.3. Kausalität

Die Zusammenhänge in der Medizin sind selten deterministisch und monokausal und häufiger probabilistisch und multikausal. Insbesondere in der Epidemiologie können Krankheitsursachen- und wirkungen nur schwer eingegrenzt und benannt werden. Da die Zusammenhänge also zu komplex sind, um einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge auszumachen, plädieren einige Medizintheoretiker wie Max Verworn und David Paul von Hansemann für einen konditionalistischen statt für einen kausalen Ursachenbegriff. Es sei wichtiger die Reaktionsfähigkeit eines Organismus unter bestimmten Bedingungen zu kennen als die kausalen Wirkmechanismen. Austin Bradford Hill verfolgte einen anderen Ansatz und stellte die neun Hill-Kriterien auf, mit denen eine vermutete Ursache-Wirkungs-Beziehung zumindest heuristisch überprüfen können soll.

2. Epistemologie und Methodologie

Die wichtigsten erkenntnistheoretischen Fragen in der Medizintheorie drehen sich um die Validität, Rechtfertigung und Gewissheit von medizinischem Wissen. Zur Entstehung und Darstellung von solchem Wissen gibt es vielfältige Ansätze, Methoden und Technologien. Die zwei wichtigsten Grundsätze sind heute als Rationalismus und Empirismus bekannt.

2.1. Rationalismus und Empirismus

Der Rationalismus stellt die Theorie und die Vernunft in den Mittelpunkt. Er hat in der Medizintheorie deshalb einen schwierigen Standpunkt, weil konkrete Sachverhalte in der Medizin meist sehr komplex und individuell sind. Dadurch können Theorien und vernünftige Überlegungen nie alle relevanten Elemente umfassen. In Folge wurden in den letzten Jahrzehnten empirische Methoden immer wichtiger. Die randomisierte placebo-kontrollierte Doppel-Blindstudie gilt heute etwa als der Goldstandard in der klinischen Medizin. Die so gewonnenen empirischen Datensätze liefern im Idealfall zwar wieder Ansätze für Theorien, Rationalisten betonen aber, dass eine empirisch nachgewiesene Wirksamkeit eines Medikamentes noch kein Wissen darüber impliziert. Jedes empirische Ergebnis muss demnach in einem allgemeinen Theoriezusammenhang gedeutet werden, um in Form von Wissen für Therapien zur Verfügung zu stehen.

Der Empirismus stellt dahingegen die Empirie in den Mittelpunkt. Er hat insofern einen einfacheren Standpunkt, da er auf eine individuell nachgewiesene Wirksamkeit besser reagieren kann und sie nicht erst in einen größeren theoretischen Zusammenhang setzen muss. Aber natürlich braucht auch die Empirie wiederum die Ratio, da aus theoretischen Modellen und Überlegungen wiederum Ideen für neue Forschungsansätze und Fragestellungen entstehen können. Der Verstand scheint inhaltslos ohne die Erfahrung, und die Erfahrung orientierungslos ohne den Verstand.

2.2. Experiment und Wahrscheinlichkeit

Das Experiment ist die dominierende Methode in der medizinischen Forschung. Diese empirische Praxis ist eingebettet in vielfältige rationale Vorgehensweisen. So müssen Ergebnisse von Experimenten interpretiert werden, neue Hypothesen werden gebildet und überprüft und schließlich neue Experimente entworfen. Ebenso wie die medizinische Forschung und Praxis Experiment und Theorie benötigt, genauso sind induktive und deduktive Erkenntnismethoden notwendig.

Die Ergebnisse eines Experiments lassen sich in der medizinischen Forschung nur selten direkt in wissenschaftlichen Hypothesen beschreiben. Deshalb kommen statistische Verfahren zum Einsatz, welche aus den Daten eine Wahrscheinlichkeit ableiten. Da in einem Experiment alle Einflussgrößen bis auf eine isoliert werden, können statistisch signifikante Änderungen idealerweise auf diese Einflussgröße zurückgeführt werden. Es gibt aber eine breite Debatte über die Bedeutung der verwendeten Verfahren und Begriffe. Legt man einen frequentistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff zugrunde, dann prüft man eine sogenannte Nullhypothese (und ihre dazugehörige Alternativhypothese) anhand der speziell ermittelten Daten. Legt man dagegen einen bayesschen Wahrscheinlichkeitsbegriff zugrunde, dann werden mehrere Hypothesen anhand von vorhandenen Daten geprüft. Dadurch ist der bayessche Ansatz eine Bewertung der Sicherheit eines Ereignisses (einer Hypothese) und nicht ihrer Häufigkeit. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Beide Methoden beziehen sich aber auf Datengruppen und nicht auf Einzelfälle, weshalb alle Ergebnisse in der Praxis zunächst interpretiert werden müssen.

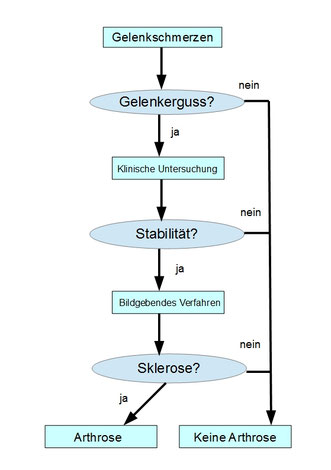

2.3. Entscheidung und Entscheidungsbaum

Entscheidungen für oder gegen Therapien werden in der Regel mit Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten gefällt. Die Grundlage fundierter Therapieentscheidungen bildet zunächst die Analyse der medizinischen Untersuchungsverfahren. Aus diesen lassen sich mit weiteren mathematischen Verfahren die Wahrscheinlichkeiten für bestehende Krankheiten beim Patienten ermitteln. Diese wiederum können als Entscheidungsbaum dargestellt werden mit Endpunkten wie Tod, Lebenserwartung oder Zufriedenheit.

Die Vorteile des Entscheidungsbaumes sind die Reproduzierbarkeit und Transparenz der Entscheidungsschritte. Ein Entscheidungsbaum allein reicht aber nicht aus, um Therapieentscheidungen zu treffen. Reale Patientenentscheidungen werden auch durch andere Patientenbelange, Patientenvereinigungen, Pharmalobbyisten und Krankenkassen mitbeeinflusst. Da diese Einflussfaktoren in einem Entscheidungsbaum nicht abgebildet werden, ist dieser unvollständig.

2.4. Erklärungen

Das deduktiv-nomologische-Modell wissenschaftlicher Erklärungen ist auf allgemeine, deterministische Gesetze ausgerichtet. Diese finden sich häufig in den Naturwissenschaften, aber nur selten in der Medizin wider. Trotzdem sind kausale Erklärungsmodelle die wichtigsten Erklärungsmodelle in der Medizin. Wesley C. Salmon hat deshalb ein kausal-mechanisches Erklärungsmodell entworfen, das die Probleme der Physik mit dem deduktiv-nomologischen Modell umgeht und in der gegenwärtigen Medizintheorie vorherrschend ist.

Des Weiteren wird häufig auf Paul Thagards ECHO-Modell zurückgegriffen, wenn viele Einflussgrößen in einem Modell berücksichtigt werden müssen. Im ECHO-Modell werden Hypothesen und Daten miteinander verknüpft, um eine höchstmögliche Kohärenz zu ermitteln. Es bietet dann die Hypothese die beste Erklärung, welche sich am kohärentesten in die bestehenden Daten einfügt. Der Schluss auf die beste Erklärung stellt ebenso ein praktisch-relevantes Erklärungsmodell dar, wenn deduktive oder induktive Schlüsse nicht möglich sind.

2.5. Diagnose und Sprache

Eine Diagnose ist eine Aussage, die einem Patienten einen Krankheitsbegriff zu einer bestimmten Zeit zuordnet. Sie ist nicht nur Grundlage zur Therapiewahl. Aussagen über das Krankheitsbild und die angemessenen Therapiewahl sind Gegenstand der medizinischen Forschung. Mit der Diagnose ist ein Wahrheitsanspruch und somit die Notwendigkeit einer Rechtfertigung verbunden. Im Gegensatz zu Aussagen in den Naturwissenschaften ist die Diagnose eine Singuläraussage, die nicht verallgemeinert werden kann. Weiterhin sind wissenschaftliche Aussagen fast immer quantifizierende Aussagen, die Diagnose ist hingegen positiv qualifizierend.

Die Sprache der Medizin entspricht der Alltagssprache, angereichert durch zahlreiche Fachbegriffe, aber ohne eigene Syntax oder Semantik. Im Gegensatz zur Sprache der Naturwissenschaften sind ihre Begriffe nur unzureichend oder gar nicht genauer bestimmt. Dies zeigt sich insbesondere an den Begriffen "Krankheit" oder "klinische Forschung". Aus der Sicht der Analytischen Philosophie ist das ein großes Problem, da so Begriffsverwirrungen und Kommunikationsprobleme entstehen können.

Stand: 2018

Philoclopedia

Philoclopedia