Neuroethik

Die interdisziplinäre Neuroethik (engl. neuroethics) ist ein Forschungsgebiet im Grenzbereich zwischen den Neurowissenschaften und der Philosophie.

So wie wir heute Antidepressive nehmen um unsere Stimmung zu heben, könnten wir morgen eine Art Botox für das Gehirn besitzen, mit denen wir faltige Temperamente glätten,

schüchterne Menschen in extrovertierte verwandeln oder Menschen einen Sinn für Humor schenken. Doch welchen Preis wird die menschliche Natur für diese nichtmenschliche List

zahlen?

- William Safire

In der Fachwelt herrscht noch Uneinigkeit über den genauen Themenbereich der Neuroethik. Einige Wissenschaftler, wie etwa William Safire, sehen die Neuroethik als den Teil der Bioethik an, der sich mit der moralischen Bewertung von neurowissenschaftlichen Technologien beschäftigt. Typische Fragen der so verstandenen Neuroethik sind: In welchem Maße darf man in das Gehirn eines Menschen eingreifen, um Krankheiten zu heilen oder kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit oder Gedächtnis zu verbessern (Neuro-Enhancement)?

Jedoch verwenden die meisten Forscher den Begriff der Neuroethik in einem weiteren Sinne. Für sie steht das Verhältnis zwischen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und philosophisch relevanten Konzepten wie etwa "Verantwortung", "Freiheit", "Rationalität", "Personalität", "Bewusstsein" und "Identität" ebenfalls im Zentrum neuroethischer Überlegungen. Eine derart definierte Neuroethik fragt letztlich nach der Bedeutung der Hirnforschung für das menschliche Selbstverständnis.

Während das Unterfangen "Neuroethik" in den Neurowissenschaften bereits weite Verwendung findet, stößt es in der Philosophie nicht nur auf Zustimmung. Denn viele der Fragen in der Neuroethik waren bereits vor dem Auftreten dieses Begriffes Thema der Philosophie. Aus diesem Grund bestreitet man in der Philosophie gelegentlich die Notwendigkeit einer extra Disziplin "Neuroethik".

2. Ethik der Neurowissenschaften und Neurowissenschaft der Ethik

Unter dem Begriff der Neuroethik subsumieren sich mittlerweile recht verschiedene Forschungsprogramme. Von der Philosophin Adina Roskies stammt die Unterscheidung zwischen einer Ethik der Neurowissenschaften und einer Neurowissenschaft der Ethik.

a. Ethik der Neurowissenschaften

Die Ethik der Neurowissenschaften ist eine philosophische Disziplin, die nach der moralphilosophischen Relevanz neurowissenschaftlicher Ergebnisse und Potentiale fragt. Es lässt sich wiederum zwischen einer angewandten Ethik der Neurowissenschaften und einer allgemeinen Ethik der Neurowissenschaften sprechen.

Die angewandte Ethik der Neurowissenschaften hinterfragt konkrete Technologien und akute Forschungsprojekte aus moralischer Perspektive. Ein Beispiel ist die Anwendung bildgebender Verfahren. Kann es beispielsweise legitim sein, Lügen mithilfe der Daten eines funktionellen Magnetresonanztomografen (fMRT) ausfindig zu machen? Diese Frage stellt sich nicht nur theoretisch, in den USA gibt es bereits einige kommerzielle Firmen, die angeblich fMRT-basierte Lügendekektoren anbieten. Wenngleich diese von angesehenen Neurowissenschaftler aber als unseriös eingestuft werden.

Andere wichtige Anwendungsbereiche finden sich beispielsweise in der Neurochemie. Es ist bereits möglich, die Aktivität des Gehirns mittels pharmakologischer Substanzen zu verändern. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Neuroptika, die zur Behandlung von psychotischen und anderen psychischen Störungen eingesetzt werden. Ein anderes, in der Öffentlichkeit vielrezipiertes Beispiels ist die Verwendung von Methylphenidat, das von ein bis zwei Prozent aller US-amerikanischen Schulkinder zur Beruhigung und Konzentrationssteigerung genommen wird. Das nicht unumstrittene Mittel soll Kindern mit einer Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung helfen. Die angewandte Neuroethik fragt in diesem Fall, in welchem Ausmaß solche Eingriffe gerechtfertigt oder geboten sind und wann wiederum andere, sozialpädagogische, psychotherapeutische, Soteria-, Meditations-, Seelsorgekonzepte als ethisch angebrachter zu betrachten sind? Solche Fragen gewinnen zunehmend an Brisanz, da neuropharmakologische Substanzen mittlerweile auch oft über den engeren medizinischen Rahmen hinaus verwendet werden.

Die allgemeine Ethik der Neurowissenschaften untersucht hingegen, welche Rolle neurowissenschaftliche Ergebnisse für das allgemeine Selbstverständnis von moralischen Subjekten spielen. Willensfreiheit etwa ist nach mehrheitlich akzeptierter Auffassung eine notwendige Voraussetzung für die moralische Bewertung von Handlungen (1). Dabei betrachten die Neurowissenschaften das Gehirn jedoch als ein System, das vollständig durch seine vorherigen Zustände und den Input determiniert ist (2). Die allgemeine Neuroethik fragt nun danach, wie diese Vorstellungen (1) und (2) zusammen passen, oder ob man gar die Vorstellung einer moralischen Bewertbarkeit von Handlungen aufgeben muss. Ähnliche Problemstellungen ergeben sich durch Begrifflichkeiten wie "Verantwortung", "Schuld", "Person" oder "Rationalität". All diese Termini spielen eine zentrale Rolle in der moralischen bzw. ethischen Betrachtung von Menschen. Gleichzeitig besitzen sie jedoch keinen Platz in der Beschreibung neuronaler Dynamiken durch die Hirnforschung. Im Wesentlichen behandelt die allgemeine Neuroethik ein Thema, das bereits durch die Philosophen David Hume und Immanuel Kant kommuniziert wurde: Menschen lassen sich als biologische, determinierte Systeme und als freie, verantwortliche Subjekte betrachte. Wie kann man diesem scheinbaren Widerspruch begegnen?

b. Neurowissenschaft der Ethik

Die Neurowissenschaft der Ethik ist eine in einem weiteren Sinne neurowissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Untersuchung von Gehirnprozessen, die mit bedeutsamen Gedanken, Empfindungen und Urteilen korrelieren, beschäftigt. So kann etwa danach gefragt werden, was im Gehirn passiert, wenn Personen moralisch relevante Empfindungen haben oder wann ein kognitiver Zugriff auf diese Empfindungen nachzuweisen ist. Derartige Untersuchungen sind zunächst rein beschreibend (deskriptiv).

In Kontrast dazu ist die Ethik eine normative Disziplin, sei thematisiert, was sein sollte. Dies hat zu dem Einwand geführt, es sei missverständlich, ein empirisches Unterfangen wie das der Neurowissenschaft der Ethik unter dem Begriff der Neuroethik zu denken. Als klar deskriptive Wissenschaft sei die N.d.E. eben selbst kein Teil der (angewandten) Ethik.

Dem kann entgegengehalten werden, dass neurowissenschaftliche Ergebnisse dennoch oft relevant für ethische Debatten sind (deskriptive Ethik). Es wird konstatiert, dass es ein naturalistischer Fehlschluss wäre, von deskriptiven Aussagen allein auf normative Aussagen zu schließen. Das Wissen darüber, wie die Welt ist (deskriptiv), genüge nicht, um Hinweise darauf zu geben, wie die Welt sein soll (normativ). Allerdings wird den deskriptiven Prämissen eine entscheidende Rolle in jeder moralischen Argumentation zugesprochen. Daraus ergibt sich eine moralphilosophische Bedeutung von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Demnach wird die ethische Bewertung einer Person ganz anders aussehen, wenn man etwa erfährt, dass sie eine Gehirnläsion hat, die Empathie unmöglich macht. Derartige Beispiele zeigen nach Ansicht vieler Forscher, dass neurowissenschaftliche Erkenntnisse bei der moralischen oder sogar juristischen Bewertung von Handlungen eine zentrale Rolle spielen können. Zudem sei die Neurowissenschaft befähigt, Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Empfindungen, rationalem Denken und Handlungsmotivation zu liefern.

2. Geschichte

Als eigenständige Disziplin existiert die Neuroethik noch nicht lange. Allerdings sind einige der neuroethischen Problemstellungen durchaus älteren Ursprungs, wie etwa die, ob der Mensch als biologisches System in seinem Handeln determiniert ist, oder als autonomes Subjekt frei agiert. Andere Fragen der angewandten Neuroethik gibt es dagegen erst seit Kurzem. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die meisten Neurotechnologien erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind. Dabei wurden schon in den 1950ern und 1960ern Experimente durchgeführt, die offensichtlich einer neuroethischen Diskussion bedurft hätten, wie etwa die CIA-Experimente mit LSD, die das Ziel hatten, Bewusstseinszustände von Tieren und Menschen zu kontrollieren. Derartige Anwendungen von neuronal aktiven Substanzen sind ein klassisches Thema der Neuroethik.

Institutionell hat sich die Neuroethik erst in den letzten Jahren geformt. Von herausragender Bedeutung war eine Neuroethik-Konferenz 2002 in San Fransisco. Diese Konferenz popularisierte den Begriff der Neuroethik, aus den Konferenzbeiträgen entstand das erste Buch mit dem Titel Neuroethics. Seitdem hat das Thema eine rasante Entwicklung erfahren. Gegenwärtig wird die Neuroethik vorwiegend von Neurowissenschaftlern und weniger von Philosophen diskutiert. Eine Ausnahme machen etwa die Patricia Churchland und Thomas Metzinger. Von besonderer Bedeutung ist die Neuroethics Imaging Group an der Stanford University. 2006 wurde zudem die Society for Neuroethics gegründet.

3. Allgemeine Neuroethik

a. Die personale und die subpersonale Ebene

Essentiell für die Einordnung der Neuroethik ist die Unterscheidung zwischen zwei Beschreibungsebenen. Zum einen kann man Menschen als psychologische Wesen mit Wünschen, Empfindungen und Überzeugungen, zum anderen als biologische Systeme erfassen. Der US-amerikanische Philosoph Daniel Denett präzisiert diesen Kontrast, indem er von einer personalen und einer subpersonalen Betrachtungsebene spricht. Offensichtlich liegt das moralisch relevante Vokabular auf der personalen Ebene. Es sind psychologische Personen, die frei handeln, die verantwortlich oder schuldig sind, nicht biologische Systeme. Demgegenüber finden neurowissenschaftliche Beschreibungen auf einer subpersonalen Ebene statt, auf der moralische Wertungen keine Bedeutung mehr haben. Es wäre sinnlos, zu sagen, dass ein neuronales Ereignis verantwortlich oder schuldig ist.

Für die Neuroethik ist nun die Frage entscheidend, wie das Verhältnis zwischen personaler und subpersonaler Ebene zu denken ist. Bedeutet der andauernde Fortschritt auf der subpersonalen Ebene, dass personale (und damit moralische) Beschreibungen zunehmend als falsch verworfen werden müssen? Die meisten Philosophen verneinen dies. Das gilt relativ unabhängig von den metaphysischen Positionen zum Leib-Seele-Problem – monistische Physikalisten, Dualisten und Vertreter anderer Positionen sind sich hierin meist einig. Allein der eliminative Materialismus behauptet, dass die personale Beschreibungsebene des Menschen falsch sei und vollständig durch eine geeignete neurowissenschaftliche Beschreibung ersetzt werden muss. In letzter Konsequenz postulieren eliminative Materialisten, dass die uns bekannten Moralen durch ein neurowissenschaftlich gespeistes Verfahren ersetzt oder gar ganz abgeschafft werden sollten.

b. Willensfreiheit

In der Debatte um die Willensfreiheit entsteht schnell der Eindruck eines generellen Konflikts zwischen den personal-moralischen und der subpersonal-neurowissenschaftlichen Ebene. Für die moralische Bewertbarkeit von Handlungen muss eine gewisse Freiheit der handelnden Person vorausgesetzt werden, dies wird auch im Strafrecht unter dem Thema der Schuldunfähigkeit reflektiert. Nach § 20 StGB kann ein Mensch nicht bestraft werden, wenn er durch eine Bewusstseinsstörung zu seiner Tat getrieben wurde. Dahinter steht die Idee, dass die entsprechende Person sich nicht frei zu der Tat entschieden hat, weil ihr etwa die notwendige Fähigkeit zum rationalen Überlegen fehlte oder weil sie durch eine unkontrollierbare Wahnvorstellung getrieben wurde. Diese Gesetzgebung steht scheinbar oder wirklich im Konflikt mit den neueren neurowissenschaftlichen Erkenntnissen.

Denn die meisten Neurowissenschaftler betrachten alle menschlichen Handlungen als Produkte neuronaler Prozesse, die determiniert sind durch die vorhergehenden biologischen Zuständen und den Input. Demnach sind alle Handlungen im Rahmen physischer und naturwissenschaftlich erklärbarer Prozesse festgelegt und können nur so geschehen, wie sie geschehen. Die Welt wird durch strenge Naturgesetze geordnet, ein Zustand der Welt wird durch ihre vorherigen Zustände bestimmt. Außerdem weisen Neurowissenschaftler darauf hin, dass sie gegenwärtig zumindest grob jeder Handlung eine biologische Tatsache mit bildgebenden Verfahren zuordnen können: Wenn eine Person etwa einen Schlag ausführt, so kann man bestimmte Aktivitäten im Gehirn beobachten. Aus dem Gehirn werden Signale in die Muskeln gesendet, die schließlich den Schlag realisieren. Der „freie Wille“ hat, so die meisten Neurowissenschaftler, in dieser Abfolge von biologischen Ursachen keine Bedeutung, die Handlung ist vielmehr nur durch naturwissenschaftlich erklärbare Abläufe zu beschreiben. Einige Neurowissenschaftler postulieren dennoch, dass Gesetze und deren Durchsetzung für die menschliche Gesellschaft erforderlich sind.

Ein grundsätzlicher Einwand gegen die These, der freie Wille sei ein geisteswissenschaftliches Konstrukt ohne Bezug zur Realität, ist die Frage nach der Verantwortung für individuelle Handlungen, wenn doch alle Aktionen durch physische Prozesse erklärbar sind. Vielfach wird auf das harte Determinismuspostulat der Nw. eingewendet, dass die Prämissen der Neurowissenschaften selbst auf metaphysischen und damit nicht beweisbaren Annahmen beruhen und somit dem wissenschaftlichen Determinismus zugeordnet werden können. Eine moralische Beurteilung von Taten setzt eine mehr oder weniger begrenzte Willensfreiheit voraus oder zumindest die Lösung des Widerspruchs zwischen der personal-moralischen und der subpersonal-neurowissenschaftlichen Beschreibung. Der Interpretation von Ergebnissen der Neurowissenschaften als Beweis gegen die Existenz einer individuellen Verantwortung steht die These von unterschiedlich bestimmten personal-moralischen Gegebenheiten gegenüber.

Hier in Deutschland haben insbesondere die Neurowissenschaftler Wolf Singer und Gerhard Roth argumentiert, dass ihre Forschungsergebnisse über das Gehirn als alleiniger Faktor menschlichen Handelns zu einer Aufgabe der Idee der Willensfreiheit führen müssen. Eine solche Position hat enorme Auswirkungen auf die Vorstellungen von Ethik. Wäre die Freiheitsidee abzulehnen, so könnten Personen ihren Willen nicht selbst bestimmen. Man könnte sie daher nicht mehr für ihre Handlungen verantwortlich machen, moralische Urteile und Emotionen hätten keinen Sinn mehr. Auch die juristisch bedeutsame Unterscheidung zwischen freien und unfreien Taten würde entfallen. Letztlich müsste man alle Täter als Schuldunfähige behandeln. Im Gegensatz dazu steht die Aussage z. B. Singers, im Interesse der Allgemeinheit könnten Straftäter eingesperrt und therapiert werden, eine Schuld sei jedoch nicht feststellbar, die Idee der Strafe folglich zwar notwendig, aber inkohärent.

Um diesem Problem zu begegnen, existieren verschiedene Strategien. Die meisten Philosophen vertreten eine Position, die sie in ihrer Fachsprache als „Kompatibilismus“ bezeichnen. Kompatibilisten argumentieren, dass der Widerspruch zwischen Willensfreiheit und Determinismus nur oberflächlich existiert und bei einer genaueren Betrachtung verschwindet. Der zentrale Fehler ist demnach die Identifizierung von Freiheit mit dem Fehlen jeglicher Festlegungen. Eine solche Konzeption sei selbstwidersprüchlich: Wäre der eigene Wille durch nichts festgelegt, so wäre der Wille nicht frei, sondern einfach zufällig.„Frei sein“ könne daher nicht „durch nichts festgelegt sein“ bedeuten. Vielmehr komme es darauf an, wodurch der Wille begrenzt wird. Eine Richtung der Kompatibilisten vertritt die Auffassung, dass der Mensch genau dann frei ist, wenn der eigene Wille durch die eigenen Gedanken und Überzeugungen festgelegt ist. Unfrei ist hingegen derjenige, dessen Willensbildung unabhängig von seinen Überzeugungen ist. Man kann sich diese Idee durch ein einfaches Beispiel verdeutlichen: Ein Raucher ist genau dann unfrei, wenn er überzeugt davon ist, dass er mit dem Rauchen aufhören sollte und dennoch immer wieder zu den Zigaretten greift. Eine solche Situation kann das beklemmende Gefühl der Unfreiheit hervorrufen, und es ist klar, dass die Freiheit des Rauchers nicht in der völligen Grenzenlosigkeit seiner Handlungen liegen würde. Vielmehr wäre der Raucher genau dann frei, wenn seine Überzeugungen seinen Willen unter Kontrolle hätten und er sich nicht mehr neue Zigaretten anstecken würde. Eine solche Konzeption löst den Konflikt zwischen Freiheit und Determinismus auf. Im Rahmen des Kompatibilismus gibt es daher auch keinen Widerspruch zwischen der moralischen und der neurowissenschaftlichen Beschreibungsebene. Die meisten Gegenwartsphilosophen sind Kompatibilisten, bekannte Vertreter sind Harry Frankfurt, Daniel Dennett und Peter Bieri.

In gewisser Weise kann auch David Hume als Vater des Kompatibilismus gelten. Er vertrat die Auffassung, dass Willensfreiheit und Begrenzung des Menschen durch Charaktereigenschaften, Überzeugungen und Wünsche – aufgrund von Sinneseindrücken – miteinander zu vereinbaren sind. Freie Handlungen beruhen demnach auf der Fähigkeit, unterschiedliche Entscheidungen zu treffen, je nach psychologischer Disposition.

Nicht alle Philosophen sind mit der kompatibilistischen Antwort auf das Problem der Willensfreiheit einverstanden. Sie bestehen darauf, dass die Idee der Freiheit nur dann zu verstehen ist, wenn der Wille und die Handlung nicht durch physische Prozesse festgelegt sind. Vertreter einer solchen Position werden in der philosophischen Fachsprache „Inkompatibilisten“ genannt.

Unter den Inkompatibilisten kann man wiederum zwischen zwei Lagern unterscheiden. Zum einen gibt es Philosophen und Naturwissenschaftler, die die Idee der Willensfreiheit aufgeben (s. o.). Andere Theoretiker halten an der Idee der Willensfreiheit fest, geben jedoch das Konzept des Determinismus auf. Wichtige Vertreter dieser Position sind Peter van Inwagen, Karl Popper und John Carew Eccles. Popper und Eccles argumentieren, dass ein Gehirnzustand nicht durch den vorherigen Gehirnzustand und den Input festgelegt sei. Als Begründung geben sie an, dass auf der subatomaren Ebene das Geschehen nicht determiniert sei. Nach Popper und Eccles hat ein immaterieller Geist auf dieser subatomaren, nur quantenmechanisch beschreibbaren Ebene Einfluss auf das physische Geschehen. In diesem Einwirken des Geistes zeige sich der freie, unbegrenzte Wille.

4. Angewandte Neuroethik

a. Neuro-Enhancement

Unter dem Stichwort „neuro-enhancement“ (enhancement = engl. für „Steigerung“ und „Verbesserung“) wird eine erbitterte Debatte darüber geführt, ob es legitim ist, kognitive und emotionale Fähigkeiten mit Hilfe von Medikamenten oder Neurotechnologien zu verbessern. Befürworter der Enhancementtechnologien weisen darauf hin, dass im medizinischen Kontext derartige Verfahren bereits etabliert und zudem notwendig seien. Die Anwendung von Neuroleptika stellt etwa einen direkten Eingriff in die neuronale Aktivität der Patienten dar. Dennoch sei bei Psychosen ein derartiger Eingriff vorteilhaft, da er den Patienten neue Handlungsmöglichkeiten eröffne. Vertreter von „Enhancementtechnologien“ argumentieren nun, dass durch den Fortschritt der Neurotechnologien Verbesserungen zunehmend auch bei gesunden Menschen möglich werden. Warum sollte man Menschen nicht etwa die Möglichkeit einer höheren Konzentration geben, wenn entsprechende neurotechnologische Eingriffe keine Nebenwirkungen haben?

Aktuelle Meta-Studien wie eine vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegebene Studie zeigen, dass sich bei den heute erhältlichen Enhancement-Präparaten kaum Hinweise auf spezifische leistungssteigernde Wirkungen feststellen lassen.

Weiter weisen Gegner der Human-Enhancement-Bewegung darauf hin, dass es – genauso wie beim Begriff der Gesundheit – unmöglich ist, unabhängig von kulturellen Vorstellungen zu definieren, welche Eingriffe in die menschliche Natur zu einer Verbesserung führen und welche nicht. Besonders an Schönheitsoperationen ist dieses Phänomen leicht zu erkennen, siehe auch Bodyismus. Befürworter von Enhancementtechnologien sehen aber genau hier einen Ansatzpunkt, indem sie dieses Argument umkehren und auf die Ablehnung von Körpermodifikationen anwenden. Ihm entsprechend ist sie genauso zu hinterfragen, weil es offensichtlich unmöglich ist festzulegen, wie ein Mensch idealerweise sein soll. Einige Vertreter von Enhancementtechnologien widersprechen dieser Aussage aber und erklären, dass man angebliche Verbesserungen („fake enhancement“) von echten Verbesserungen (z. B. Eingriffe ins Gehirn bei Parkinsonkranken) unterscheiden könne.

Gegner von Enhancementtechnologien befürchten weiter, dass Optimierungen am Menschen gesellschaftlichen Zwängen entsprechend nur zu einer erhöhten Uniformität und Anpassung an gesellschaftliche oder ökonomische Normen führen. Nicht nur Schönheitsoperationen gelten hierfür als Beispiel, auch arbeitsunterstützende Drogen gehören in diesen Bereich. Neue Studien belegen beispielsweise, dass an einigen US-amerikanischen Universitäten 25 % der Studenten mit neuronal aktiven Substanzen ihre Schlafdauer senken und die Arbeitskraft erhöhen. Besonders nicht rückgängig machbare Enhancements würden hier ein großes Risiko für die Freiheit und Unabhängigkeit der Menschen von wirtschaftlichen und politischen Machthabern darstellen. In diesem Zusammenhang bleibt aber auch zu bedenken, dass für eine Teilnahme am Herrschaftssystem einer Gesellschaft bestimmte geistige Eigenschaften wie eine hohe Intelligenz nötig sind, über die von Natur aus nicht jeder Mensch verfügt, und dass biologische Unterschiede soziale Ungleichheit und Armut in starkem Maße mit verursachen. Hier könnte ein Recht auf staatlich geförderte Enhancements Abhilfe schaffen. Ähnlich wie für Bildung gilt auch für verbessernde Technologien, dass sie wohl nur für einen Teil der Gesellschaft selbst finanzierbar wären und sie, wenn auf staatliche Umverteilung verzichtet werden würde, bestehende soziale Ungerechtigkeit noch verschärfen würden.

Mit Hinblick auf die Kritik an Enhancements stellt sich schließlich auch die Frage, ob es sinnvoll ist, Kritik an einer Technologie zu üben, die es erlaubt, gesellschaftliche Normen zu erfüllen. Sollten die Normen, deren Erfüllung angestrebt wird, fehlerhaft sein, müssten sie direkt kritisiert werden. Sind die Normen dagegen angemessen, ist die Kritik an der Anpassung an gesellschaftliche Normen offensichtlich nicht haltbar. Es ist auch vollkommen unklar, ob sich durch Enhancementtechnologien nicht eher eine Pluralisierung der körperlichen und neurobiologischen Eigenschaften der Bevölkerung vollziehen könnte.

Zudem sind Enhancementtechnologien ein medizinisches Risiko und wie jedes komplexe System fehlerbehaftet. Ihre körperlichen Langzeitfolgen werden nicht immer abzuschätzen sein.

Schließlich wird von Kritikern noch ein weiteres Problem des Cognitive Enhancement angesprochen. Mit einer zunehmenden Einführung biologischer Eingriffe, die die Psyche verändern, werde die personale Beschreibungsebene durch die subpersonale Ebene verdrängt. Dies bedeute allerdings den schleichenden Niedergang all der Aspekte der personalen Ebene, die bisher als wichtig galten, etwa die Ideen von Selbstbestimmung und Verantwortung. Enhancementbefürworter dagegen halten es für eine Voraussetzung für Selbstbestimmung und Verantwortung, dass ein Mensch Kontrolle über seine Neurobiologie ausübt. Dazu sind die ihnen vorschwebenden Technologien allerdings unbedingt nötig. Der neuroethische Streit um Eingriffe ins Gehirn ist folglich noch vollkommen ungelöst. Einig sind sich die Teilnehmer an der Debatte allerdings darin, dass das Thema in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enorm an Aktualität und Brisanz gewinnen wird.

Starke Befürworter der Enhancementtechnologien sind oft auch Anhänger des Transhumanismus.

b. Bildgebende Verfahren

àBildgebende Verfahren

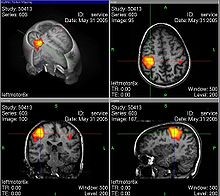

Bildgebende Verfahren ermöglichen die Visualisierung von neuronalen Prozessen im menschlichen Gehirn und stellen zentrale Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung dar. Die Entwicklung derartiger Verfahren begann in den 1920er Jahren mit der Elektroenzephalografie (EEG). Elektrische Aktivitäten des Gehirns führen zu Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche, die durch entsprechende Geräte aufgezeichnet werden können. Die heutige kognitive Neurowissenschaft stützt sich in besonderem Maße auf das Verfahren der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT). Gleichzeitig werfen diese Verfahren eine Reihe von ethischen Problemen auf. Mit Hilfe der fMRT können Aktivitäten im Gehirn mit recht hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung gemessen werden. Zu ethischen Problemen führt diese Technik insbesondere, wenn zumindest grob neuronale Korrelate von Bewusstseinszuständen gefunden werden. Wie geht man damit um, wenn man durch neurowissenschaftliche Methoden und nicht durch persönliche Berichte weiß, dass eine Person etwas Bestimmtes denkt oder fühlt?

Ein klassisches Beispiel ist der neurotechnologische Lügendetektor. Zwar befinden sich entsprechende fMRT-Technologien noch in der Entwicklung, allerdings gibt es schon seit längerem kommerzielle EEG-basierte Lügendetektoren. Die Brain Fingerprinting Laboratories vermarkten solche Technologien und geben an, dass sie vom FBI, der US-amerikanischen Polizei und anderen Organisationen genutzt werden.

Viele Neuroethiker sehen sich bei derartigen Technologien vor ein Dilemma gestellt: Zum einen könnten entsprechende Lügendetektoren vor Gericht etwa Unschuldige vor der Inhaftierung bewahren. Zum anderen wird häufig vorgebracht, dass derartige Technologien die Selbstbestimmung der Personen verletzten und zudem für Missbrauch anfällig seien.

Hinzu kommt, dass entsprechende Technologien nicht vollständig verlässlich sind. Judy Illes und Kollegen der Neuroethics Imaging Group von der Stanford University weisen auf die Suggestivkraft von fMRT-Bildern hin, die oft die konkreten Probleme der Datenanalyse verdecke.

Die bekannten fMRT-Bilder (siehe etwa Abbildung) sind immer schon sehr weit von Interpretationen mitbestimmt. Bei einer kognitiven Leistung ist das Gehirn stets sehr weiträumig aktiv, die fMRT-Bilder zeigen aber nur die Auswahl der vermeintlich relevanten Aktivitäten. Eine solche Auswahl findet über die Subtraktionsmethode statt: Interessiert man sich etwa für eine kognitive Leistung K, so misst man zum einen die Gehirnaktivität in einer Situation S1, in der K gefordert ist. Zudem misst man die Gehirnaktivität in einer Kontrollsituation S2, die sich von S1 möglichst nur darin unterscheidet, dass in S2 nicht K gefordert ist. Schließlich subtrahiert man die Aktivitäten in S2 von den Aktivitäten in S1, um zu sehen, welche Aktivitäten für K spezifisch sind. Illes betont, dass derartige interpretative Aspekte immer mit berücksichtigt werden müssen, was etwa vor Gericht leicht übersehen werden kann, da es sich bei den Juristen um neurowissenschaftliche Laien handelt.

Turhan Canli erklärt: „Das Bild eines Aktivierungsmusters, das auf einer schlecht gemachten Studie basiert, ist visuell nicht von dem Bild einer exemplarischen Studie zu unterscheiden. Man braucht einen geschickten Fachmann, um den Unterschied zu bemerken. Es besteht daher die große Gefahr des Missbrauchs der Daten bildgebender Verfahren vor einem ungeschulten Publikum, wie der Jury in einem Strafprozess. Wenn man auf die Bilder schaut, kann man leicht vergessen, dass sie statistische Folgerungen und keine absoluten Wahrheiten repräsentieren.“

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Erweiterung der Anwendung bildgebender Verfahren. In dem Maße, in dem aus Hirnscans Persönlichkeitsmerkmale oder Präferenzen entnommen werden, werden bildgebende Verfahren für breite kommerzielle Anwendungen attraktiv. Canli diskutiert das Beispiel des Arbeitsmarktes und erklärt: „Es gibt bereits Literatur zu Persönlichkeitszügen, wie etwa Extraversion und Neurotizismus, Beharrlichkeit, moralischer Verarbeitung und Kooperation. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis Arbeitgeber versuchen, diese Ergebnisse für Fragen der Einstellung zu nutzen.“ Auch die Werbeindustrie wird versuchen, die Ergebnisse der Forschung mit bildgebenden Verfahren zu nutzen, denn schließlich werden durch diese Methoden auch unbewusste Informationsverarbeitungen registriert. Mittlerweile haben US-amerikanische Verbraucherorganisationen dieses Thema entdeckt und wenden sich gegen die kommerzielle Ausdehnung der bildgebenden Verfahren.

5. Neurowissenschaft der Ethik

a. Überblick

Ein im engeren Sinne empirisches Projekt ist die Suche nach neuronalen Korrelaten von moralisch relevanten Gedanken oder Empfindungen. Typische Forschungsfragen können lauten: Zu welchen spezifischen Aktivitäten führt das Nachdenken über moralische Dilemmata? Wie ist die funktionelle Verknüpfung von neuronalen Korrelaten moralischer Empfindungen und moralischer Gedanken? Welchen Einfluss haben welche Beschädigungen des Gehirns auf das moralische Entscheidungsvermögen?

Derartige Fragen haben zunächst einen rein empirischen Charakter und keine normativen Konsequenzen. Der unmittelbare Schluss von deskriptiven Dokumentationen neuronaler Aktivitäten auf normative Handlungsanweisungen wäre ein naturalistischer Fehlschluss, was auch von den meisten Forschern akzeptiert wird. Dennoch wird oft die Position vertreten, dass die entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse von einem großen Nutzen für ethische Debatten sein könnten. Zum einen würden neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse zu einem neuen Verständnis darüber führen, wie Menschen de facto moralische Probleme entscheiden. Zum anderen können neurowissenschaftliche Erkenntnisse in konkreten Situationen die moralische Bewertung verändern. Eine Person, die durch Gehirnschädigung nicht mehr zu Empathie fähig ist, wird man moralisch anders beurteilen als einen gesunden Menschen. In Folgendem wird ein klassisches Fallbeispiel für eine derartige Schädigung darstellt.

b. Ein Fallbeispiel: Phineas Gage

Das tragische Schicksal von Phineas Gage gehört zu den bekanntesten Fällen der Neuropsychologie. Gage erlitt als Eisenbahnarbeiter bei einem Unfall eine schwere Schädigung des Gehirns. Der Neurowissenschaftler António Damásio beschreibt die Situation wie folgt: „Die Eisenstange tritt durch Gages linke Wange ein, durchbohrt die Schädelbasis, durchquert den vorderen Teil des Gehirns und tritt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Schädeldach aus. In einer Entfernung von mehr als dreißig Metern fällt die Stange herunter.“

Erstaunlicher als dieser Unfall sind jedoch die Konsequenzen. Trotz der grausamen Verletzungen und der Zerstörung eines Teils des Gehirns starb Gage nicht, er wurde nicht einmal bewusstlos. Nach weniger als zwei Monaten galt er als geheilt. Er hatte keine Probleme mit dem Sprechen, rationalem Denken oder dem Gedächtnis. Dennoch hatte sich Gage tiefgreifend verändert. Sein Arzt, John Harlow, erklärt, er sei nun „launisch, respektlos, flucht manchmal auf abscheulichste Weise, was früher nicht zu seinen Gewohnheiten gehörte, erweist seinen Mitmenschen wenig Achtung, reagiert ungeduldig auf Einschränkungen und Ratschläge.“ Gage hatte seine intellektuellen Kapazitäten behalten, aber seine emotionalen Fähigkeiten verloren. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass Gage nicht mehr nach moralischen Standards handelte.

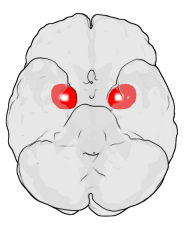

Neuere neurowissenschaftliche Studien haben eine genauere Lokalisierung von Gages Hirnschaden ermöglicht. Die Metallstange hatte den präfrontalen Cortex teilweise zerstört, d. h. den Teil der Großhirnrinde, der der Stirn am nächsten liegt. In diesem Fall war nur der ventromediale Teil des präfrontalen Cortex beschädigt – siehe Abbildung. Neuropsychologische Studien haben gezeigt, dass Gage kein Einzelfall war. Alle Patienten, die im ventromedialen präfrontalen Cortex eine Störung haben, zeigen jenen Verlust der emotionalen Fähigkeiten bei gleichbleibenden intellektuellen Fähigkeiten.

c. Bedeutung der neurowissenschaftlichen Forschung

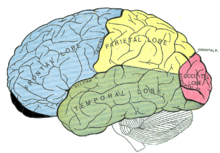

Es ist allerdings nicht ausschließlich der ventromediale präfrontale Cortex, der bei moralischen Entscheidungen relevant ist. Wie von verschiedenen Seiten betont worden ist, existiert kein „moralisches Zentrum“ im Gehirn. Moralische Entscheidungen entstehen vielmehr aus einem komplexen Wechselspiel von Emotionen und Gedanken. Und selbst für die moralischen Emotionen gilt, dass sie auf verschiedene Gehirnregionen angewiesen sind. Eine wichtige Region ist der Mandelkern (Amygdala), der nicht zur Großhirnrinde, sondern zum tieferen (subcortikalen) Bereich des Gehirns gehört. Schädigungen dieses Bereichs führen zu Einbußen emotionaler Fähigkeiten.

Neuroethisch können derartige Ergebnisse auf verschiedene Weisen reflektiert werden. Zum einen muss die Frage nach der moralischen und juristischen Schuldfähigkeit von solchen Menschen gestellt werden. Bedeutet die anatomisch bedingte Unfähigkeit zu moralischen Gedanken und Emotionen, dass man auch nach der Ausführung von Verbrechen die entsprechende Person als Patienten und nicht als Täter behandeln muss? Müsste man Menschen wie Phineas Gage nach einer Straftat in eine psychiatrische Klinik statt in ein Gefängnis schicken? Wenn man diese Fragen bejaht, so muss man allerdings festlegen, ab welchem Störungsausmaß eine entsprechende Einschränkung der Schuldfähigkeit vorgenommen werden sollte. Schließlich zeigen viele Gewaltverbrecher neurophysiologisch auffindbare Gehirnanomalien. Diese könnten womöglich als Folge wiederholter unmoralischer Gedanken und Emotionen entstanden sein.

Aus neurowissenschaftlichen Studien können sich jedoch auch Erkenntnisse über die allgemeinen Mechanismen moralischen Urteilens ergeben. So versucht Adina Roskies etwa mit neuropsychologischen Daten die These zu belegen, dass moralische Emotionen keine notwendige Bedingung für moralische Urteile sind. Dabei stützt sie sich auf Patienten mit einer Schädigung des ventromedialen präfrontalen Cortex – also der Schädigung, die auch Phineas Gage hatte. Entsprechenden Individuen fehlen zwar die moralischen Emotionen, und sie handeln im Alltag auch oft grausam, dennoch entsprechen ihre Urteile über moralische Fragen weitgehend denen gesunder Menschen. Roskies argumentiert, dass man die Urteile von derartigen Patienten letztlich nur als ursprünglich moralische Urteile verstehen könne, und bezeichnet ihre Position als einen moralphilosophischen Kognitivismus: Zwar mögen im Alltag moralische Emotionen das moralische Urteilen stark beeinflussen, allerdings seien sie keine notwendige Voraussetzung.

6. Links

- http://bioethics.gov/

- http://ccnmtl.columbia.edu/projects/neuroethics/

- http://www.cognitiveliberty.org/

- http://neuroethics.upenn.edu/

- http://www.neuroethicssociety.org/

- http://www.neuroethicssociety.org/what-is-neuroethics

- http://neuroethics.stanford.edu/

- http://neuroethics.upenn.edu/

- http://www.thehastingscenter.org/Issues/Default.aspx?v=242

- http://www.theneuroethicsblog.com/

Teile dieses Aufsatzes sind aus der Wikipedia entnommen.

Stand: 2016

Philoclopedia

Philoclopedia

ghovjnjv (Donnerstag, 08 September 2022 11:49)

1

ghovjnjv (Donnerstag, 08 September 2022 09:23)

1

WissensWert (Freitag, 17 November 2017 19:22)

"Ich möchte die Idee unterstützen, dass es eine Reihe universaler biologischer Reaktionen auf moralische Dilemmata geben könnte, eine Art Ethik, die in unsere Gehirne eingebaut ist. Meine Hoffnung ist, dass wir bald dazu in der Lage sein mögen, sie zu entdecken, zu identifizieren und damit anzufangen, in größerer Übereinstimmung mit ihr zu leben. Ich glaube, dass wir schon heute größtenteils unbewusst nach ihr leben, dass aber ein Groß an Leiden, Krieg und Konflikt vermieden werden könnte, wenn wir uns darüber verständigen könnten, im bewussten Einklang mit ihr zu leben."

- Michael S. Gazzaniga, Professor für Psychologie an der University of California in Santa Barbara

WissensWert (Mittwoch, 06 April 2016 00:55)

Obwohl Roskies Definitionen einflussreich blieben, werden sie auf unterschiedlicher Weiße immer wieder in Frage gestellt. Manchmal wird argumentiert, dass der deskriptive Teil der Neuroethik nicht auf eine bloße Neurowissenschaft der Ethik beschränkt bleiben sollte, sondern größer als eine Kognitionswissenschaft der Ethik gedacht werden muss. Denn viele Erkenntnisse über das Gehirn werden außerhalb der Neurowissenschaften gewonnen. Allerdings kam die harscheste Kritik von denen, die anzweifelten, ob die Neurowissenschaften der Ethik überhaupt zur Neuroethik gezählt werden sollen. Diese Leute argumentieren, dass unsere ethischen Fähigkeiten zu verstehen eine wissenschaftliche und keine ethische Frage ist und von daher auch nicht als ein Teil der Neuroethik gelten soll.

Die Antworten auf diese Kritik sind verschieden: Manche entgegen, es sei nebensächlich, ob die Neurowissenschaft der Ethik nun als natürliche Art der Neuroethik angesehen wird oder nicht. Viel wichtiger sei, dass man sich mit vielen (neuro-)ethischen Fragen nicht glaubhaft auseinandersetzen kann, ohne die (Neuro-)wissenschaftlichen Grundlagen dahinter zu verstehen. Und insofern ist die Ethik der Neurowissenschaft von der Neurowissenschaft der Ethik abhängig. Wichtig ist letztendlich auch nicht, ob wir E.d.N. und die N.d.E. zu einer übergeordneten Disziplin zählen oder nicht, wichtig ist nur, dass es Menschen auf beiden Seiten gibt, die wissenschaftlich arbeiten und im aufmerksamen Dialog miteinander stehen.

-

Dass sich die Neuroethik mittlerweile als vollwertige Disziplin etabliert hat, ist nicht zu leugnen: Sie wurde nun international als Forschungsgebiet anerkannt; sie hat in den letzten 10-15 Jahre wissenschaftlich gearbeitet und erkennbare Fortschritte gemacht; Neuroethikkurse werden an vielen Universitäten gelehrt; und es gibt bereits Ausbildungsprogramme, Berufsverbände und Forschungszentren im Bereich der Neuroethik.